巻頭論攷

火星の赤い表面を菫色で観測する事の意味

(2005年接近の經驗から)

クリストフ・ペリエ

CMO/ISMO #375

|

ア |

マチュア天文家が靑フィルターを火星觀測に使うのは、コントラスト効果によって白雲の活動がこの種のフィルターでは強まるからである。これは詰まり、短波長の光では火星の黄土色の表面がその短波長の光を吸収してしまい、像の上では昏く冩るからであるが、一方水蒸氣の雲は短波長の光を反射するからである。これをもっと効果的に成就するためには菫色やUVフィルターを使うこともある。詰まり白雲を際立たせ、火星の土を暗くする爲にである。然し、2005年の接近の時にはそうした場合にも、予期しない事柄がこれらの像に現れたのであった。最初のISMOの論文で、ラッテン47の様な種類のフィルターで像に現れた異常な模様をレヴューしようと思う。複雑な要素がこれを説明するであろう。

一寸したフィルター技法

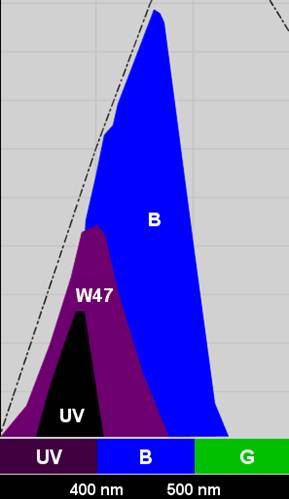

様々な靑フィルターの透過曲線を第一圖に示す (点線は

SKYnyx 2-0M チップの量子効率である)。 靑フィルターは400から500nmの光を透す(« B »バンド)が近UV(400

nmより前) には一寸の透過しかしなくて像には影響がない。このフィルターは通常RGB三色分解に使われる。UVフィルター(ここでのSchuler

のものは350nm前から400nm邊りまでを透し(« U » バンド)、例えば金星の所謂紫外線模様の特殊な詳細を浮き立たせる。 W47 透過はコダック製の昔のジェラチン・フィルターを使うものである。おかしな事に、公式の透過曲線は實際には合って居ない: 青色光は440nmにピークがあるとされるが、實際のピークは近UVの390nm邊りに位置している(註1) 多くのアマチュアはW47を長く金星や木星、土星等の惑星に使い續け、青色光よりも寧ろUV光により近い詳細を示してきた (金星の詳細はコントラストが好かったのに對し、Bではぼんやりしていた)。實際の透過曲線をICX424 (SKYnyx 2-0M カメラ)

の様なCCDチップに当て嵌めてみると、効果的なピークは 正確に400nmに位置する事が示される。これはBとUVの境界にあたる(註2)。火星での結果ではフィルターとBガラスの間には再び違いのあることが分かる。

(点線は

SKYnyx 2-0M チップの量子効率である)。 靑フィルターは400から500nmの光を透す(« B »バンド)が近UV(400

nmより前) には一寸の透過しかしなくて像には影響がない。このフィルターは通常RGB三色分解に使われる。UVフィルター(ここでのSchuler

のものは350nm前から400nm邊りまでを透し(« U » バンド)、例えば金星の所謂紫外線模様の特殊な詳細を浮き立たせる。 W47 透過はコダック製の昔のジェラチン・フィルターを使うものである。おかしな事に、公式の透過曲線は實際には合って居ない: 青色光は440nmにピークがあるとされるが、實際のピークは近UVの390nm邊りに位置している(註1) 多くのアマチュアはW47を長く金星や木星、土星等の惑星に使い續け、青色光よりも寧ろUV光により近い詳細を示してきた (金星の詳細はコントラストが好かったのに對し、Bではぼんやりしていた)。實際の透過曲線をICX424 (SKYnyx 2-0M カメラ)

の様なCCDチップに当て嵌めてみると、効果的なピークは 正確に400nmに位置する事が示される。これはBとUVの境界にあたる(註2)。火星での結果ではフィルターとBガラスの間には再び違いのあることが分かる。

濃いワルハッラ « 蛇行» !

SAF

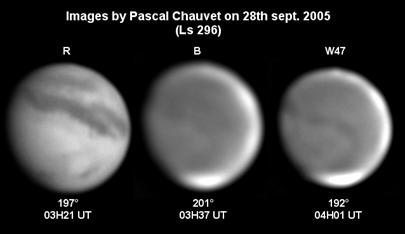

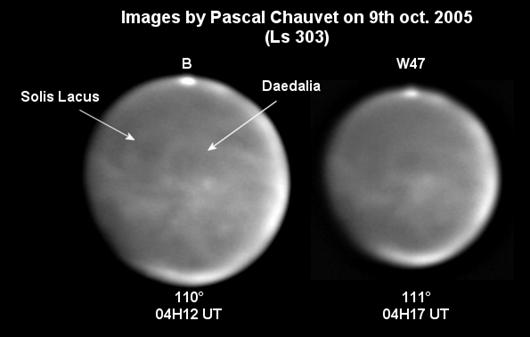

火星課は2005年九月28日(λ=296°Ls、ι=30°)にフランスの観測家パスカル・ショーヴェによって撮られた驚くべきW47像を受領した。それは火星表面を跨いで蛇行する線を分離 して示したものであった。これは南半球マレ・キムメリウムとマレ・シレヌムの經度にあり、一見して同じ形を成し、同じものかと思われたが、然しながらこれらは像の中央に位置し、これに比べるとマレ・キムメリウムは可成り南であった(192°Wと考えると30°S --

中央緯度は10.8°S)。第二圖はショウヴェが40分前に撮ったR像を示すが、これを見るとこの(W47の)コントラストの好い模様はシーハンらによって非公式にワルハッラと呼称されている曖昧な模様に一致することが分かる。ワルハッラはマレ・テュッレヌム、マレ・キムメリウム、マレ・シレヌムの丁度北に沿って同じように流れる模様である。

して示したものであった。これは南半球マレ・キムメリウムとマレ・シレヌムの經度にあり、一見して同じ形を成し、同じものかと思われたが、然しながらこれらは像の中央に位置し、これに比べるとマレ・キムメリウムは可成り南であった(192°Wと考えると30°S --

中央緯度は10.8°S)。第二圖はショウヴェが40分前に撮ったR像を示すが、これを見るとこの(W47の)コントラストの好い模様はシーハンらによって非公式にワルハッラと呼称されている曖昧な模様に一致することが分かる。ワルハッラはマレ・テュッレヌム、マレ・キムメリウム、マレ・シレヌムの丁度北に沿って同じように流れる模様である。

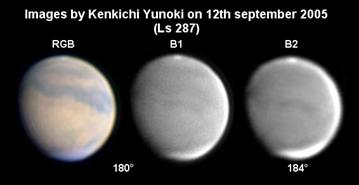

この濃い菫色のワルハッラは同じ頃に日本の 柚木健吉によっても觀測されている(第三圖)。柚木は二種類の靑フィルターを使い(« B1 » と « B2 »としている)、 « B2 » フィルターはUVの390

nm にピークがあり、450 nm邊りは透していない。從って、W47よりももっと蒼いのである(註3)。B1とB2フィルターは無意味とは言えないアルベドと詳細の變化を示している。

柚木健吉によっても觀測されている(第三圖)。柚木は二種類の靑フィルターを使い(« B1 » と « B2 »としている)、 « B2 » フィルターはUVの390

nm にピークがあり、450 nm邊りは透していない。從って、W47よりももっと蒼いのである(註3)。B1とB2フィルターは無意味とは言えないアルベドと詳細の變化を示している。

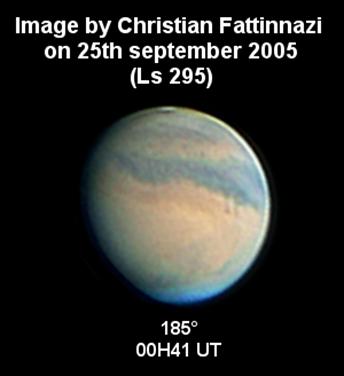

色の問題?

これらの像に於けるワルハッラの杳さは單に當面の情報というわけではない。同様に南半球の海が蒼色像で好く見えないということも重要である。可視光でもっと顕著な地面の模様、マレ・テュッレヌムやマレ・キムメリウム、マレ・シレヌムが完全に見えないことである。雲によって隠されていると考える人もいるかも知れない。然し乍ら、ショーヴェや柚木によって撮られた普通のB光は依然として海を示しているので、この邊りに白雲があるとは思えない(第二圖と第三圖、更に季節は南半球の盛夏で、最も乾いた季節と考えられ、水蒸氣は乏しい筈である)。 實際のカラーRGB處理は何處に違いがあるか示してくれる。両方の模様(ワルハッラと海)は非常に違った地形で、色も全く違う。第四圖のクリスチアーン・ファッチン ナチの像はそれらを強調している。マレ・キムメリウムは例えば古典的な灰色アルベド模様だが、ワルハッラは真に赤味を帶びた特徴を持っている。その色は通常の砂漠の色とも違っている。詰まり普通の色分けからいうと« 赤 » というよりもっと橙色に近い。この赤色は地形の物理的な性格が、どういう具合であろうと、他の地形の場合よりも菫色に關しては強い吸收を醸している。

ナチの像はそれらを強調している。マレ・キムメリウムは例えば古典的な灰色アルベド模様だが、ワルハッラは真に赤味を帶びた特徴を持っている。その色は通常の砂漠の色とも違っている。詰まり普通の色分けからいうと« 赤 » というよりもっと橙色に近い。この赤色は地形の物理的な性格が、どういう具合であろうと、他の地形の場合よりも菫色に關しては強い吸收を醸している。

凸凹の問題?

他の要素もこの状態を説明するかも知れない。 ワルハッラの變化する様子は、その奇妙な特徴が東矩、西矩の時に好く見え、衝の頃には見えないということを知っているアマチュアの間では興味を持たれていることである(註4)。探査機の撮像からはワルハッラが大きな斜面に相當し、それが舊い、高い南半球ともっと新しい低い北の平面に繋いでいると示している。從って、衝から離れれば離れるほどまたターミネータ(夕方であれ朝方であれ)に來るほどそれが濃くなるというのはその斜面にあたる太陽光が地平に近附くにつれて(われわれには)ワルハッラは暗くなるということである。同じ事は タルシス火山の頂上の場合にも觀察され認識されていることである。

タルシス火山の頂上の場合にも觀察され認識されていることである。

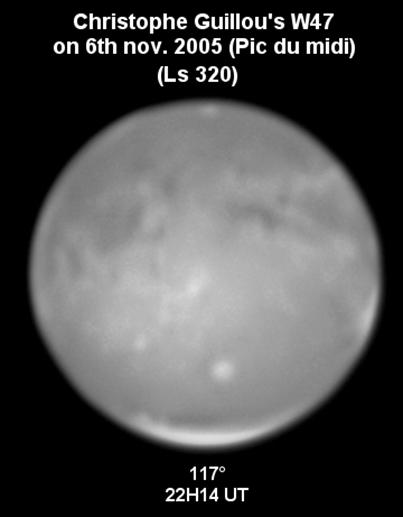

菫色によるワルハッラの濃くなる地形的問題に理由があるかも知れないという事実はこれが衝の頃全く消えるということで頷ける。表面での光りの反射角が小さいときは、普通の暗色模様はUV光やRGBでも見えるが、ワルハッラは非常に弱い(註5)。われわれが火星上に蔭の現象を見ないときは満月の時に何も蔭を見ないのと同じである。第五圖はもう一つの価値あるW47畫像で、ピク・デュ・ミディの1m反射鏡でクリストフ・ギィユーが衝のとき撮ったものである。 « 普通の » 表面にはワルハッラは完全に見えなくなっている(註6)。

菫色で異様な様相を示す赤味を帶びた表面の他の例

ワルハッラは最も著しい例であるが、他の領域でも同じ条件でW47で暗くなるという同じ 様な振る舞いをしているところがある。それらは全て赤味を帯びた特徴を持つ領域であるが、ときには灰色の模様と混じる。ダエダリアは菫色で暗くなる別の主な領域で、隣のソリス・ラクスは逆にひどく淡くなる(第六圖を見られたい--第五圖ではダエダリアも衝時には淡くなっている)。アラビア平原の北西境界もこの赤味を持っている。ルナエ・プラヌムもこの振る舞いをすると思うが今のところ未だチェックされていない

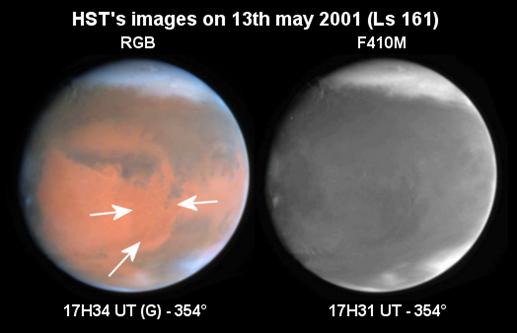

様な振る舞いをしているところがある。それらは全て赤味を帯びた特徴を持つ領域であるが、ときには灰色の模様と混じる。ダエダリアは菫色で暗くなる別の主な領域で、隣のソリス・ラクスは逆にひどく淡くなる(第六圖を見られたい--第五圖ではダエダリアも衝時には淡くなっている)。アラビア平原の北西境界もこの赤味を持っている。ルナエ・プラヌムもこの振る舞いをすると思うが今のところ未だチェックされていない (例外はHSTの1997年十二月30日のもの)。第七圖はHSTによって2001年5月13日に撮られた像のアラビアの様相を示す (©はジム・ベルだが、RGBは筆者が構成した(註7))。HSTのBフィルター(F410M)

は深い蒼の410nmにピークを持つが、420nm近傍では急に切断されるのでこのフィルターはW47に似ている。平原の北西部ではF410Mで非常に濃い。一方シヌス・メリディアニなどは全く見えない。

(例外はHSTの1997年十二月30日のもの)。第七圖はHSTによって2001年5月13日に撮られた像のアラビアの様相を示す (©はジム・ベルだが、RGBは筆者が構成した(註7))。HSTのBフィルター(F410M)

は深い蒼の410nmにピークを持つが、420nm近傍では急に切断されるのでこのフィルターはW47に似ている。平原の北西部ではF410Mで非常に濃い。一方シヌス・メリディアニなどは全く見えない。

他の該當しない赤味を帶びた處

これら赤味を帶びた處は恒久的に赤いと言える。ただ例外があって、ダエダリアの形とアルベドは恒常的に強い變化を受ける。しかし、火星の赤い、もしくは赤茶系の詳細部位を常に同じ現象と勘違いしてはいけない。ときには表面は上部の大氣が浄化される所爲で表面が赤くなることがある。これは單に近くの雲によるコントラスト効果によるものである。例えば2010年一月に観察されたテムペの赤い色はこの別種の事象によるものである。

結論

筆者が “red surface effect” と呼ぶ現象は2005年に觀測されたものと言える。何故なら、他の接近のときには單に暗いという理由で菫色やUVフィルターが殆ど使われず検出出來なかったからである。2005年の時のみ、W47が充分に好く使われ検出可能になったからである。2007年や2010年の遠日點に近い接近には新しい要素が加わり、菫色による暗色化の觀測が出來なくなってきている。詰まりいうまでもなく白雲の活動が激しくなったからである。雲は表面を大きく覆う。然し乍ら、これは火星の色が如何に変化するかの証明であって注意すべき興味ある事柄である。地上のアルベド模様はわれわれが幾多の火星像で見る灰色のものより悠に變化に富んだ色合いを持っているのである。

(註1) これは最初にフランスの太陽観測家フィリップ・ルーセルが2006年に日筆者の持っているW47で確立したものである。フィルの頁は

http://www.astrosurf.com/spectrohelio/filtres.php

(註2) 筆者の頁

http://pellier.christophe.perso.sfr.fr/W47e.htm

を見られたい。W47はIRを多いに透すからIRブロッキングを忘れてはならない。

(註3) 彼の2005年十一月8日のものに載っている。

(註4) これはドン・パーカーによって彼の像の上で何度も注意されている。

(註5) HSTの2005年十一月8日に撮られた像上で概観するのも難しい。次を見られたい

http://hubblesite.org/gallery/album/solar_system/mars/pr2005034p/

(註6) 青色光に於ける暗色模様の變化は長く所謂« blue layer »の枠組みの中で論じられてきた。然し乍ら、今日ではこれは太陽光の幾何学による單なる表面効果だということが分かっている。南政次のCMO#128のノートを見られたい。

http://www.kwasan.kyoto-u.ac.jp/~cmo/cmomn1/Zure7.htm

(註7) 2001年春のHST像はジム・ベルのHPで見られたい:

http://marswatch.tn.cornell.edu/hst01.html

(譯者註) 英文の部と若干文脈の違うところがあるが、上はペリエ氏のもとの文章を譯したもので、英文はシーハン氏が英文らしくしたところがある爲に生じた違いである(譯:南 政 次)

日本語版ファサードに戻る / 『火星通信』シリーズ3 の頁に戻る