CMO/ISMO第405号及び第406号に収録されたWilliam

SHEEHANの巻頭エッセイ「ある古典的火星観測者の夜想 第一部、及び第二部」は衝撃的だった。第一部で著者は、量子力学の台頭によって自己同一性を喪失し、再構築にも失敗する古典的物理学者を描いた小説を引き合いに、火星周回衛星や火星面滞在型探査機がデータを採り続ける今日では、火星の古典的眼視スケッチ観測はもはや有益な科学的データをもたらさない時代遅れの失われた技芸でしかないと断じた。第二部の前半でSHEEHANは、宇宙船による火星探査の前夜に当たる1965年のG.

de VAUCOULEURSの刺激的な論文「信号と雑音―遅々として進まない火星研究」を引用した;大御所de

VAUCOULEURSはプロの惑星学者による“見当違いな”論文や、アマチュア火星眼視観測者による“錯覚もしくはでっちあげ”の報告を“有害な雑音”としてやり玉に挙げた。SHEEHANは注意深い検証によって、この“火星観測フロンティア期の雑音”のあるものは的を射ていたことを明らかにし、大御所にも的外れがあることを示した。そして第二部後半では、動力船の台頭によって時代遅れとなった帆走ヨットで史上初の単独世界一周航海に乗り出したジョシュア‧スローカムの冒険物語を喩えに、古典的眼視スケッチ火星観測は今や個人的な楽しみだけの懐古趣味的道楽に過ぎないと結論した。

南 政次氏を始めとする現役の眼視火星観測者たちの全人格を否定するとも思われる刺激的な発言をISMO

Advisory Boardに名を連ねるSHEEHANが何故このタイミングで発するのか、筆者

(近内)

には当初よく理解できなかった。

同じくISMO

Advisory Boardの一員のChristophe

PELLIERの反応は早かった

(CMO#406 LtE 0430頁);我々の火星観測法に対する時代遅れの謗りを正面から受け止め、謗りの妥当性を冷静に分析し、なおかつ誰よりもCMOの重要性を理解して具体的、建設的なCMO/ISMO活動の継続策を提言した彼の一文は一読に値すると思われるのでここに訳出する:

…………………………………………………………………………………………………………

Re:

from bill sheehan text of essay

親愛なるビル、令一、そして政次、

まず何より皆様が楽しいクリスマスを過ごされていることを望んでいます!

さて、始めにぜひ強調しておきたいことがあります。それは、ある意味で古典的な火星観測法 (眼視スケッチ) が時代遅れであると我々が考えたとしても、これは古典的な観測者たちそのものが時代遅れということでは断じてない、という点です…!私が言いたいのはビル、政次、その他の眼視観測者の方々、皆さんが長年にわたって積み重ねてきた深い火星観測の経験は、火星の観測に興味を持つ総ての人々にとっていつまでも興味深くあり続けるということです。貴方たち二人がCMOに書き続けてきたエッセイ、論攷、評論の数々は、それらを読むことによって誰もがCMOの活動を追体験し、感動を分かち合えるという点でその価値は不滅でしょう (ビルの著した単行本ももちろんのことです)。

そして次に気付かれると思いますが、“科学的に時代遅れ”は我々の近年のCCD画像にも当てはまります;この謗りは撮像テクニックそのもの云々にではなく、地球ベースの観測ということ自体が古臭いというところに浴びせられるものです。真に問うべきは、地球からの観測で何かまだ火星について科学的貢献が可能かどうか?という点です。そして私がEPSCに参加した経験を信ずるならば、答えは否と思われます…別な例を挙げますが、私はここ数か月、来年の“Experimental

Astronomy誌”に掲載される論文の校正に関わっています;この論文の目的は、惑星科学の分野で専門家とアマチュアの協力が可能なあらゆる研究トピックを拾い出すことです。各章を専門家が一人ずつ担当していて、プロとアマの交互の共同改訂、校正作業が進められています。何とまあ、そこには火星についての章すら存在しません (考慮に入れられる惑星は金星、木星、土星、天王星そして海王星)。私は、政次が研究して提唱した幾つかの火星の気象についての見解 (最近のCMOにも彼の解説が掲載されている) の科学的重要性に完全に共感し、対外的に紹介もしてきましたが、現実的には、アマチュアの地球を拠点とした火星の研究という分類はもはや現今の科学者たちの間には存在していないように思われます。

しかしながら、私がいつも主張していることですが、“純粋な”科学だけが知的好奇心にとって価値のあるレベルだとは言えないでしょう。火星についての現今の科学的トピックの数々は我々の多くにとって近づき難く、理解の困難な内容となります。しかし火星を地球から観測する人々は今後も絶えることなく存在し、彼らは多かれ少なかれいつもこの惑星についての基本的な科学的情報を必要とすることでしょう。地球から火星を撮像する何千人もの (さらに増え続けている) 人々のうちの一体何人が火星の雲について、また極冠の消長について詳細に、そして我々がCMOで解説するあまたの事どもについて知っているでしょうか?極めて少ないと思います。CMO/ISMOの未来について私は、ここで最も重要となる鍵はreviewすなわち観測記録の迅速な点検と分析を観測者にフィードバックし、世界中の火星に興味のある人々に知らしめることにあり、このシステムを充実させることにこの組織の将来が懸かっていると考えます。そして私にはたくさんのアイデアがあります。報告される観測記録を丹念に分析して観測ノートで詳細に記述することにより、火星の気象についての基本的な所見を分析して10~15年間は間違いなくCMOの発刊を継続できると思いますし、観測報告者は常に自分の画像がこのreviewに貢献している喜びを実感できるでしょう (もちろん優れた眼視スケッチ観測も大いに貢献可能です)。これが今の私の果たすべき役割と考えますし、また他の多くの人々の多様性に溢れた寄稿も切に望みます (既に多くの貢献を頂いておりますが)。心に銘記してほしいのは、ISMO、SAF、BAA等アマチュア主体の組織の機関誌以外ではこのレベルの情報は決して見つからないということです。専門の天文学雑誌はそこまで深く丹念には突っ込まない。

さて手短にまとめますと、CMO/ISMOはアマチュア火星観測者たちを活性化する上で中心的な役割を果たさなければならない、ということになります。

終わりに、惑星観測の個人誤差について。そう、もちろんCCD観測者はそれぞれの個人誤差バイアスを持っています (しかも経験時間が長くなるにしたがってひどくなる場合がままある)。CCD観測の長所は、眼視観測の場合と比べて、ある観測者の個人誤差偏向が他者にとっておそらくより判断しやすいという点でしょう (もちろんここではCCDの経験があった方が判断の助けになる)。

以上全般についてご意見があればぜひ……

ご多幸をお祈りして、

クリストフ

…………………………………………………………………………………………………………

南 政次氏はCMO第407号及び第408号にそれぞれ「古典的な觀測に徹すること」及び「眞の古典的觀測を求めて」と題したエッセイを掲載してSHEEHANに反論した。南氏はまず、数学者としての専門的見地から、量子力学と古典物理学の有機的な関連を解説し、さらには量子力学:古典物理学≒火星周回、火星上探査機による近代的観測:地上からの古典的火星観測、というアナロジーが成り立たないことをmath-historicalな考証により明解に示した。さらに南氏は“地上からの望遠鏡による徹底した観測”と定義される古典的火星観測について考察を進め、初期の望遠鏡による観測から土星の輪の本質を正確に洞察したChristiaan

HYGENSの例を挙げて、我々は火星の少ない現象から先入観に頼らない火星の実際の特質や状況を把握する道を探るべきであり、地球上からの経度的/時間的切れ目のない古典的遠隔監視体制の整備拡充でそれが可能になり、現今の火星周回衛星や火星上ローヴァ―によるある意味こま切れ的な探査では捉え切れない大きな状況の科学的解明が期待できるに違いない、と説いた。続けて南氏は『真の古典的観測』について“地球上からの観測で火星についての正しい言動を行え、その積み重ねが真の道筋に導くような観測である”と定義を深めている。そして反面例証として火星の大黄雲の成因と発生予想についての英国の某超著名天文普及家による二枚舌的言動を一例に挙げ、逆の好例として真の古典的観測システムの萌芽であったInternational

Planetary Patrol (IPP) Programのデータから1971年の大黄雲の最初期の状態を正確に記述し、またローヱル天文台の乾板を解析して北極冠の縮小動向の特異的傾向を明らかにしたWilliam

Alvin BAUM (1924-2012) の業績を高く評価した。南氏のこのような解説からは、真の古典的観測システムはCMOによって確立され、継続してきたという自負が明確に見て取れる。

さて、上記のSHEEHAN、PELLIER、南 政次の三氏による議論を読んで筆者にも感じるところがあった。CMOを構成し、出入りする世界中のcolleagues諸氏はそれぞれ個性が強く、天文履歴、観測を続ける動機も様々であろう。それぞれ天文家としての様々な本性を持っているはずである。変えようのない種々色々の本性を持った大勢の一匹狼たちがほとんど喧嘩もせず、CMOの活動に共感賛同して観測を報告し、寄稿し、コメントを寄せ続けることで、この“真の古典的観測システム”の統合性の維持に寄与してきた事実は考えてみれば奇特なこととも言えよう。南 政次氏の稀有の求心力の成せる業に間違いないと思う。

これを機会にここで筆者自身の天文家としての本性を振り返り、CMO活動との関わりを考えてみることとした。“真の古典的火星観測システム”の継続を強く望み、その具体的な方策を探る一助となればと考えるからである。

1991年、天体写真の時代は 未だ銀塩写真からデジタル撮像の過渡期にあったその年に筆者は“Limited

only by Diffraction”と題するエッセイを、大手望遠鏡ディーラーの協栄産業の情報誌に書いた。副題に「よく見える望遠鏡を切望する人のために」とあるように、像質を制限するのは光の本来の性質である回折効果のみという無欠点の天体望遠鏡を追求する、というテーマであった。

未だ銀塩写真からデジタル撮像の過渡期にあったその年に筆者は“Limited

only by Diffraction”と題するエッセイを、大手望遠鏡ディーラーの協栄産業の情報誌に書いた。副題に「よく見える望遠鏡を切望する人のために」とあるように、像質を制限するのは光の本来の性質である回折効果のみという無欠点の天体望遠鏡を追求する、というテーマであった。

第一部 (本号分)

のあらすじは以下の通り

(英語版CMO#409にはかなり詳しい訳を載せているので参照されたい):

【序―1】米国のTelescope

Making誌の編集長Richard

Berryの分類では、天体望遠鏡を所有する天文ファンは大きく

1) Telescope Maker そして 2)

Telescope User に分類される。

Pure telescope makerの好例は「天体は望遠鏡の性能を判断する材料に過ぎない」と明言する兵庫県の阿部国臣氏。Pure

telescope userの代表は「惑星像が観測に適するように見えれば望遠鏡は誰が作ろうが全く関係ない」と言い切る沖縄の宮崎 勲氏。筆者は対物鏡や望遠鏡の自作もするが、天体を見ても楽しいのでhalf

(telescope) maker/half user。

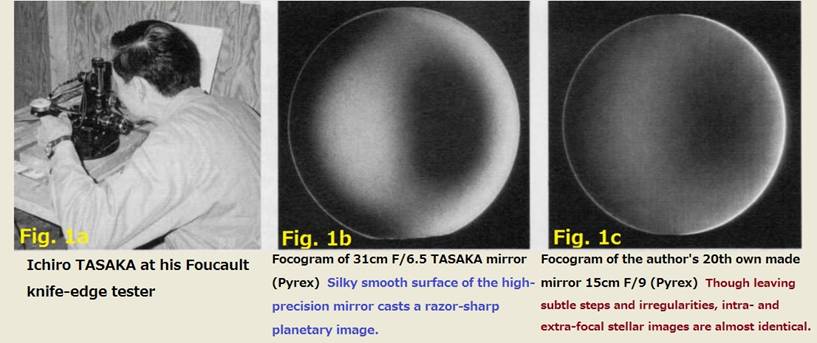

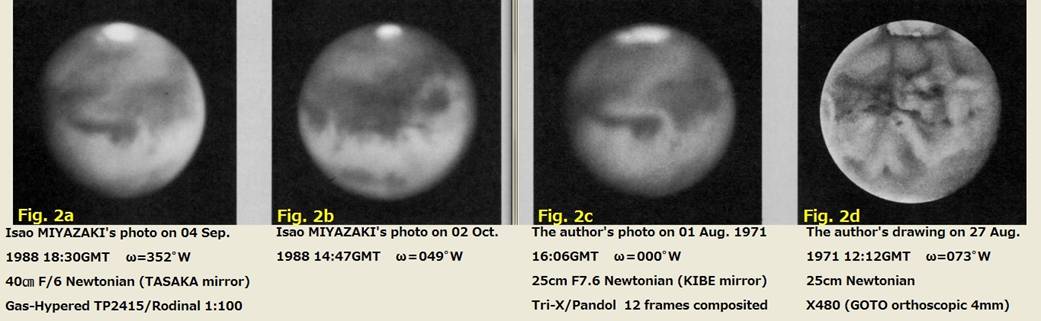

【序―2】火星大接近を秋に控えた1988年4月に訪ねた南紀新宮市の田阪一郎氏の光学研磨室には、偶然たった今整形を終えたばかりの40㎝ F/6のニュートン式パイレックス主鏡がテスト台に載っていた。フーコーテスターで見る面肌、カーブは端の端から恐ろしく滑らかで、帯測定値は計算値に限りなく近かった。この鏡は永田光機製のドイツ式赤道儀に組まれ、沖縄県那覇市の宮崎 勲氏の自宅の屋上に据えられた。夏を迎えて火星は視直径を増し、宮崎氏から送られてくる水素増感TP2415による“史上最良の銀塩火星写真”や、キャノンCi-20Rによる赤外モノクロヴィデオ画像で火星の暗色模様が無数の斑点に分解し、ヴォエジャーの画像と突き合わせてあちこちのクレーターが同定できることに我々は度肝を抜かれた。世に言う「沖縄ショック」(或いは「宮崎ショック」)

である。

(次号にて完結予定;次号では“Limited

only by Diffraction”後半の、理想の望遠鏡による最良シーイング下での火星実視の光学的シミュレーションを紹介し、天文家としての本性の自己分析を進め、変えられない本性のままCMOの活動システムに身を置く意味を考える。またSHEEHANが主としてやり玉に挙げた火星の眼視スケッチ観測の意義についても論攷する。)