前号

(CMO/ISMO第409号)

では本稿の第一部として、筆者が1991年に大手望遠鏡ディーラーの協栄産業の情報誌に書いた“Limited

only by Diffraction”と題するエッセイの前半の要約を記した。今回はその後半のあらすじを紹介する

(英語版CMO#409、及び今号の英語版CMO#410にはかなり詳しい訳を載せているので参照されたい)。二十数年前の著述の内容を現代の状況に即して焼き直さずに敢えてそのまま紹介するのは、当時のありのままの自分を振り返り、アマチュア天文家としての自分の本性を自己分析するためである。そして次の機会に、真の古典的火星観測システムであるCMOの活動に参加することで自分の本性がどのように影響を受け、火星についての見方、取り組み方が変わったか考察してみたい。かけがえのないCMO活動の存続、活性化、進化の具体策を探る一助となればと考えるからである。

***********************************

Limited only by Diffraction (回折制限のみの完璧な望遠鏡)

―よく見える望遠鏡を切望する人のために―

(後 半)

(1)【望遠鏡はどこまでよく見えるのか (見えなければならないのか?)】

月による惑星実視のシミュレーション

“Half

(telescope maker) / half user” の典型である筆者は「どのような形式の望遠鏡を、

どのように調整すれば、どのようによく見えるのか」という点に非常に興味がある。「沖縄ショック」に揺さぶられた頭で筆者はとりとめもなく次のようなことを考えた。……

……「ベストシーイング下で、最良の40㎝望遠鏡で火星を覗くと、いったいどんな風に見えるのだろう。ファインダーや小型の双眼鏡で月を眺めるくらいには見えるのだろうか。―待てよ、満月の視直径は31分角として1860秒角。今回

(1988年)

の大接近の火星の視直径が23~24秒角だから、1860÷23≒80で満月は大接近時の火星の80倍の視直径を持っているわけだ。従って400㎜÷80=5㎜だから、5㎜口径の望遠鏡で月を見れば、40㎝の望遠鏡で火星を覗いたように見えるはずか。5㎜、10倍の望遠鏡で月を見れば、40㎝、800倍で23秒角の火星を覗いたように見えるわけだ。月の視直径は十分過ぎるほど大きいから倍率5倍では常に最良シーイングと考えてよいし、小望遠鏡の光学系の中央の極く一部しか使わないから光学的性能もパーフェクトとみなせる。月と火星じゃ、色も、表面模様も、単位角面積あたりの輝度も異なるけれども、とにかく月は実際に空に浮かぶ天体だし、実感をつかむためのシミュレーションとしてはかなりラフだが面白そうだ。よし、やってみよう!」

というわけで早速

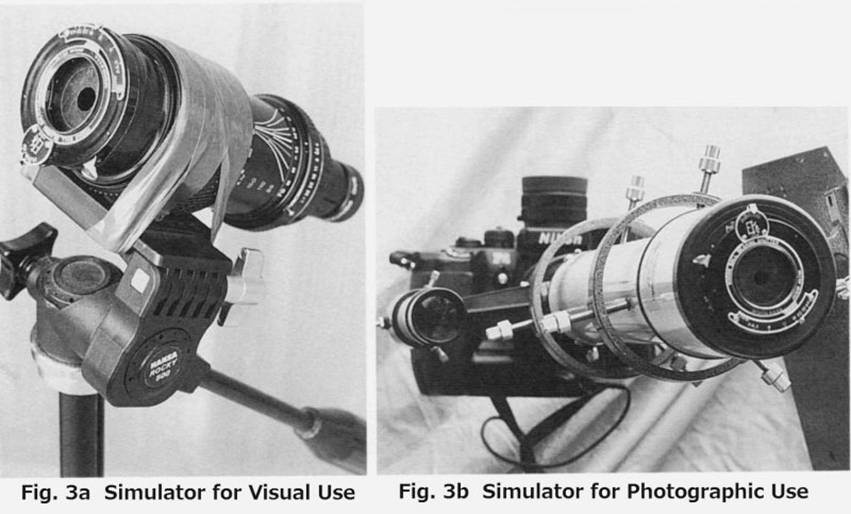

Fig. 3aのような装置を作ってみた。70~210㎜のズームレンズの後ろにいわゆる「対象確認アダプター」を取り付けてドイツサイズのアイピースを差し込めるようにして、簡単なズーム望遠鏡ができた。その先端に中古のレンズシャッターカメラからはずしてきた虹彩絞りを取り付けた。眼視観察用の可変口径変倍シミュレーターの完成である。2㎜~25㎜の範囲で絞り径を自由に調節できる。先ほどの計算に従えば、16㎝~2m

( ! ) 口径の望遠鏡で23秒角の火星を覗くようにシミュレートできることになる。 倍率も有効最高倍率あたりはもちろん、かなりの過剰倍率相当まで任意に設定できる。Fig.

3bは同じ虹彩絞りを6㎝、f.530㎜のアクロマート屈折の先端に取り付け、ニコンF4Sボディで写真撮影ができるようにしたものである。

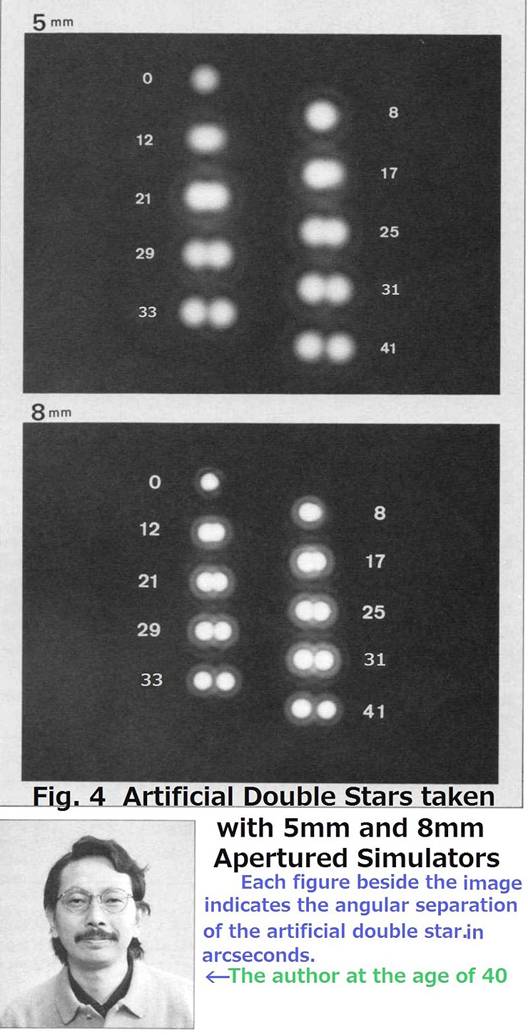

Figure

4は、種々の離角の人口二重星像をFig.

3bの装置で、5㎜口径、及び8㎜口径で撮影した結果である。回折理論に基づくレーリーの定義によれば、波長507㎜として、5㎜口径の分解能は25.5秒角。同様に8㎜口径では15.9秒角

(これらの値は点光源からの回折像の第一極小の半径に一致する)。また業界でも慣用されるドーズの経験式に従えば、それぞれの分解能は23.2秒角

(5㎜口径)、及び14.5秒角

(8㎜口径)。写真から明らかなように、まさしく回折理論及び経験則によく一致した分解能をこの方法で得られることがわかる。

Figure

4は、種々の離角の人口二重星像をFig.

3bの装置で、5㎜口径、及び8㎜口径で撮影した結果である。回折理論に基づくレーリーの定義によれば、波長507㎜として、5㎜口径の分解能は25.5秒角。同様に8㎜口径では15.9秒角

(これらの値は点光源からの回折像の第一極小の半径に一致する)。また業界でも慣用されるドーズの経験式に従えば、それぞれの分解能は23.2秒角

(5㎜口径)、及び14.5秒角

(8㎜口径)。写真から明らかなように、まさしく回折理論及び経験則によく一致した分解能をこの方法で得られることがわかる。

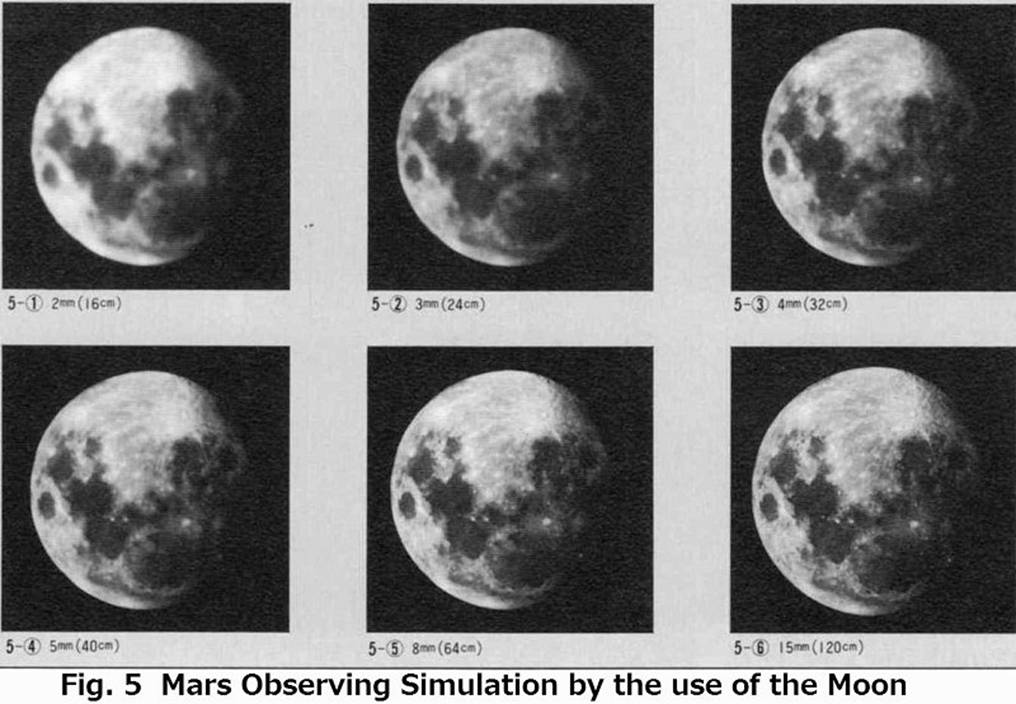

Figure

5 に上記の装置を使って撮影した月の全面写真を示す。欠け際の凹凸の状態を検討するために、満月の少し前の月齢13.5の時期を選んだ。設定した2㎜~15㎜の範囲の絞り径では、23秒角の火星を16㎝~120㎝の口径でとらえるようなシミュレーションとなる。水素増感TP2415

/ ロディナール1:50 20℃ 12分現像からのプリントは、このシミュレーションで眼視で観察した様子を細部まで再現しているので、この写真を見ていただきながら話を進めて行きたい。

さて、話の発端となった40㎝、800倍で見た23秒角の火星像のシミュレーションはFig.

5の写真5-④

(5㎜口径で撮影)

に当たる。この写真を40㎝ほど離して見ると実際に眺めたスケールとなる。読者はこれを見てどのように感じるだろうか? 筆者は実視で観察してみて、回折効果による自然なボケは明らかに感じられるものの、想像以上にシャープに見えるものだ、という感想を持った。月面上の「雲の海」や「豊かの海」の縁取りのギザギザした部分はかなり明瞭に認められる。これらは火星面上では「キムメリア人の海」や「シレーンの海」の北岸の暗いスジ状の突起群に対応するスケールであろう。また底面の暗いクレーターは「プラトー」のような100㎞径に迫る大型のものはもちろん、40~50km径のものまでかなり明瞭な暗斑として認められる。これは火星上では100㎞径程度の暗斑に対応し、23秒角の火星像上では約0.3秒角径の暗斑と同スケールとなる。6等級の等光の二重星の観察に基づくといわれるドーズの経験式で得た分解能値

(0.29秒角)

によく一致することは非常に興味深い。さらに暗条や光条などの線状の比較的明瞭な模様になると、0.1~0.2秒角幅相当のものまで明らかに確認できる。これも、昔から惑星観測の先輩諸氏が「熟練すれば、惑星面上に分解能

(ドーズ値)

の1/3

くらいの幅の線状の細かい模様まで検出できる」と述べてこられた見解と見事に一致する。

さて、写真5-③、5-④あたりを見ると、30~40㎝以上の口径では、大接近の火星面上で、衝の前後の欠け際に、大クレーターや高山が立体的に、すなわち陰影を伴って凹凸に見えることが予想される。実際に、宮崎 勲氏に直接聞いた話では、1988年の最接近の前後には、欠け際でマリネリス峡谷や、オリュムプス山のような高山

(あるいはその上にかかる雲?)

が明らかに立体的な凹凸として認められたとのことである。

Figure

2 (#409の本稿参照)

とFig.

5を比較してみると、宮崎氏の40㎝反射

/ 水素増感TP2415の惑星撮影システムは、熟練した惑星観測者が25~30㎝口径の良好な望遠鏡で検出できる極限に近いディテールをコンスタントにとらえていると判断できる。これは考えてみると大変なことである。試してみればすぐわかるが、好シーイング下に良好な25~30㎝口径の望遠鏡で見える火星面や木星面の模様を、限られた時間内に総て正確にスケッチすることは、天才をもってしても不可能に近いと思う。このクラス以上の望遠鏡を使用してきた古今の信頼度の高い熟練した惑星の眼視観測者たちはみな、必要な情報をうまく選択して絞り、客観性の高い「無理をしない」スケッチを取ってきたのである。この

(25~30㎝の分解能極限クラスの

)レベルの写真から客観的に得られる情報からは、火星、木星、土星などの惑星面の現象を解析する上で、専門的かつ国際的に高く評価され得る貢献が可能である

(たとえば:Rogers,

J.H., and Miyazaki, I. 1990. First Earth-Based Observations of a South

Temperate Jet Stream on Jupiter).. Icarus 87. pp193~197参照)。このような仕事が、個人観測者の手に届く器械で可能になったということは何と我々を勇気づけてくれる事実ではないだろうか。

……惑星写真は、雑誌等コンテストの悪影響で、とかくディテール重視の風潮がいまもって強いことに危惧しています。現在は、一昔前の機材、感光材に恵まれなかった時代とは違うので、写りよりももっと被写体自体に関心が強まってもよいように思います。雑誌を見る限り、惑星を撮像されている方は大勢おられるようです。しかし、コンテストの域を脱する人が全くいないことは淋しい限りです。……

―宮崎 勲氏:筆者との私信より

************************************

以上が筆者が1991年に書いた

“Limited only by Diffraction” の要約である。続くシリーズで、望遠鏡についての様々な要素―球面収差、光学面の荒れ、光軸のズレ、主鏡の歪み、中央遮蔽、スパイダー、筒内気流、観測室気流、駆動用ステップモーターによる振動、等々が像に与える影響について、シミュレーションも併用して論攷していく予定であった。しかし出版元の望遠鏡ディーラーがこの掲載誌の廃刊を決めたため、その発表の機会を逸した。そしてそのあとすぐに、新進気鋭の光学の専門家かつ天文愛好家という人材たちが著述の発表を開始して、定量的にコントロールされた光学的収差を与えた天体望遠鏡での像質の比較や、上に筆者が述べたような諸要素が像に及ぼす影響のデジタル解析を、遥かにエレガントな実験デザイン、様式での実施を進め 脚注1)、2)、筆者のアナログな古典的光学的シミュレーションは時代遅れとなった。しかしながら、現在においても、上に述べたような数ミリメーター径の微小口径で月を撮像する方法は、現代のCCD撮像家諸氏が、それぞれの惑星撮像

/ 画像処理システムのパフォーマンスを評価し、改善法を探る上で有効に利用できるのではないかと想像している。

さて、今回紹介した二十数年前のエッセイをあらためて読み返すと、天文愛好家としての筆者の本性は“half

(telescope maker) / half user” ではなくて

“pure telescope maker” すなわち “真性望遠鏡マニア”

であったことが自分自身でよく判る。惑星は望遠鏡の性能を証明するための絶好のテストチャートであり、そのために火星面の詳細の検出に拘り、火星そのもの、火星の気象等については全く興味がなかったということである。しかしつい先頃、ある機会を通じてCMOの活動に参加するようになり、筆者は火星そのもの、火星の気象の面白さに目覚め、『火星通信』のバックナンバーを熟読(し切れておりませんが)することで失われた時間を穴埋めし、『火星通信』を手掛かりに主にWebを通して自分の興味のある火星の方面についての文献を漁るようになった。

次の機会があれば、惑星面のディテール検出にこだわる望遠鏡マニアでしかなかった人間を、惑星そのもの、惑星観測、分析の面白さに向かせるパワーをCMOというシステムが有している理由を探り、シーハンが

“時代遅れで用無し”

とけなした火星の眼視観測の別な側面からの有用性、意義についても考えてみたい。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(脚 注)

1)

Optical Quality in Telescopes, Peter CERAVOLO, et al., Sky & Telesope,

March 1992.

2) Star

Testing Astronomical Telescopes, Harold Richard SUITER, Willmann-Bell Inc.,

1994