巻頭エッセイ

早十年期六度目の火星観測

ドナルド・C・パーカー

(近内 令一 譯)

CMO/ISMO #393 (25 January 2012)

|

光 |

栄にも2012年一月号のCMOに巻頭エッセイを書く機会を与えていただいた南 政次氏にまず感謝したい。何でも好きな主題を選んで書くようにということだった。とはいえ、大型ニュートン式反射望遠鏡の高い接眼部にたどり着けるための“適切なダイエットと運動による体力維持強化療法”ではISMOの誰にもまともに受けないことは明白だろう! テーマを選定しているときにふと、火星を本格的に観測し始めたのは1954年だったことを思い出した。この過去60年近くを振り返れば私は、アマチュア惑星研究者の観測技術、そして観測目的の両方の劇的な変遷を目の当りにしてきたことになる。

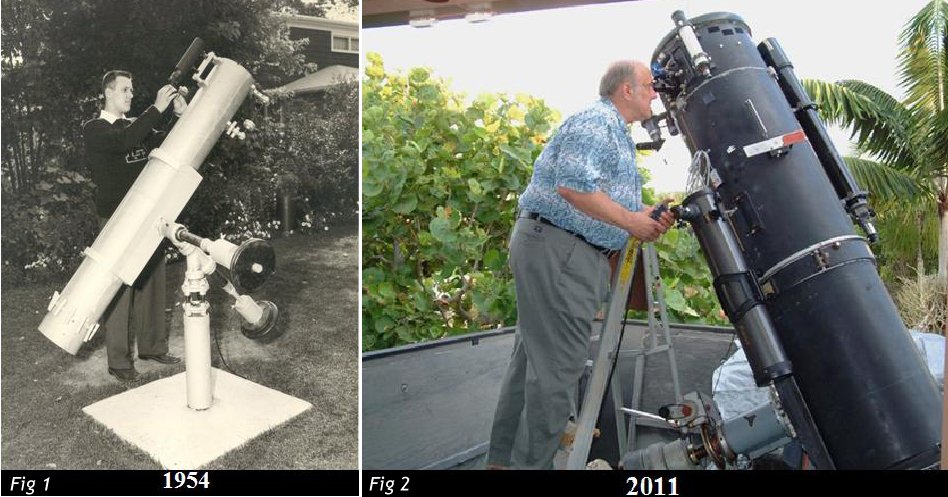

1950年代は天文に興味を持つ若者たちにとって心躍る時代だった。宇宙時代が夜明けを迎え、地球以外の太陽系内のどこかに生命が存在する可能性もまだ十分に期待されていた。レイ•ブラッドベリの『火星年代記』のようなSF名著や、大ヒット映画『地球の静止する日』等数々のマスメディア娯楽作品が新進の芽吹き始めた天文ファン年代層のイマジネーションに火を点ける。私もこの時代の雰囲気の設定にはまり、惑星を自分の望遠鏡で見たいと思うようになった。当時を思い返すと、市販の立派な望遠鏡は絶望的に高価で手が出なかったが、私の父のモットーは『どうしても欲しければ自分で造るべし!』だった。父の助けを借りて何台かの小型の反射望遠鏡を習作し、その経験は8インチ、F/8のニュートン式反射赤道儀として結実を果たす。その主鏡は私の素晴らしい(!)Hattie伯母(叔母?)さん が寄贈してくれたCave Astrola社製の良鏡である。この反射機は私の実家の裏庭に埋め込まれた1立米のコンクリート立方体の上面に据え付けられ、実に美事な惑星像を提供した。(続く50年の間に私の望遠鏡のサイズは、持ち主の体躯同様、倍増を見た! Figs1及び2参照。)

が寄贈してくれたCave Astrola社製の良鏡である。この反射機は私の実家の裏庭に埋め込まれた1立米のコンクリート立方体の上面に据え付けられ、実に美事な惑星像を提供した。(続く50年の間に私の望遠鏡のサイズは、持ち主の体躯同様、倍増を見た! Figs1及び2参照。)

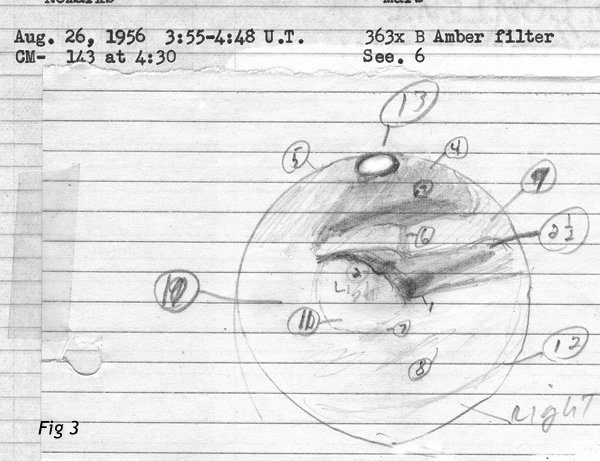

興奮の感覚をありありと思い出すのは、24.7秒角のとてつもなく大きな視直径になろうかという1956年の火星の衝の日が迫ってきた頃の事。この年の初夏から私はまめに火星のスケッチに励み、南極冠が縮小後退して行くのを観察し、その間色々なアルベドー模様―そして、そう、“運河”さえも―が見えてきた。しかし八月26日の事だが、私は痛烈な失望を味わった。衝のわずか二週間ほど前だというのに、私の眺める火星面には薄ぼんやりとしたアルベドー模様しか見えず、顕著な模様の幾つかは完全に行方不明となっていた!(図3参照)。 望遠鏡の具合が何か 悪いのかとも考えたが、数日後にシカゴのアドラープラネタリウムから火星上で凄まじい規模のダストストームが発生しているとの発表があった。今日ならばもちろんこのような大事件を観測できて有頂天になるところだろう。現在のインターネットによる全地球的ネットワークをもってすれば、火星観測者の発信するダストストームの知らせは数日とか数週間でなく、数秒の内に全世界を駆け巡ることになる。今や当たり前すぎてこの有り難みを誰も意識しないが、私はあの“古き良き時代” ―自分の観測結果の現物を世界中の仲間たちに郵送して時間も金も掛かった日々―を懐かしく思い出す。惑星規模の大事件発生となれば時として国際電話を要したものだ。IAUの国際電報が当時は観測者たちへの最速の情報伝達手段だったが、アマチュアには中々利用できなかった。そのような50年代の通信環境では、時間的な変化の速い惑星面現象、たとえば先年Anthony Wesleyが検出した木星面の衝突現象や、2010年の木星のSEB攪乱のような現象が起きたとしても、我々が今日享受しているような徹底した監視追跡は到底実施不可能であったに違いない。

悪いのかとも考えたが、数日後にシカゴのアドラープラネタリウムから火星上で凄まじい規模のダストストームが発生しているとの発表があった。今日ならばもちろんこのような大事件を観測できて有頂天になるところだろう。現在のインターネットによる全地球的ネットワークをもってすれば、火星観測者の発信するダストストームの知らせは数日とか数週間でなく、数秒の内に全世界を駆け巡ることになる。今や当たり前すぎてこの有り難みを誰も意識しないが、私はあの“古き良き時代” ―自分の観測結果の現物を世界中の仲間たちに郵送して時間も金も掛かった日々―を懐かしく思い出す。惑星規模の大事件発生となれば時として国際電話を要したものだ。IAUの国際電報が当時は観測者たちへの最速の情報伝達手段だったが、アマチュアには中々利用できなかった。そのような50年代の通信環境では、時間的な変化の速い惑星面現象、たとえば先年Anthony Wesleyが検出した木星面の衝突現象や、2010年の木星のSEB攪乱のような現象が起きたとしても、我々が今日享受しているような徹底した監視追跡は到底実施不可能であったに違いない。

1960年代の間は自身の医療研修、そして家族を養うために私の天文活動は後部座席へと退いたのだが、それでも実家に里帰りした時には何とかちょこちょこと火星を観測できた。幸運なことにこの期間には現役ばりばりの教授たちの指導に恵まれ、純粋な科学的研究の楽しさに触れることができた。溺水寸前の状況も含めて深海潜水時の生理学の研究を実施し、関連してバンドウイルカの酸素貯蔵システムの調査測定を進めた。その頃失望した思い出は1965年のマリナー四号の画像でクレーターだらけの死の世界かという火星面が示めされたことである。ああ火星のロマンは終わってしまった! 幸いなことに1971年のマリナー九号のミッションで火星が徹底的な研究に値するダイナミックで刺激的な世界であることが明らかになったが。

このあたりの時期に市場に登場したシュミットカセグレン望遠鏡はポータブルで価格も手頃であり、アマチュア天文活動の爆発的な躍進の刺激となる。しかしながら1971年にマイアミに居を構えた頃は私と家内の興味は専らダイビングとヨットに向いていて、天文を追い求める気はあまりなかった。おまけに惑星観測の“大御所”たちの宣はく『熱帯地方は雲が多くて海抜も低いので天文活動には全然向いてないぞ』と。真面目に観測するには潮気はアカンに決まっとるやないかい!というわけだ。しかし1972年になって両親は私の頼りになる8インチ反射望遠鏡をマイアミに送ってきた。実家の裏庭の赤道儀の支柱の上にバードバス(野鳥の水浴び用の水盤)を置きたかったからだ。バードバスは今でもそこにあり、1立米のコンクリート立方体に埋め込み固定された10cm径の鉄柱の上に取り付けられていて、まあどんな天災が来てもビクともしないに違いない! 1973年の後半に息子と私はこの望遠鏡を再度組み立てて衝を過ぎた火星に向けた。目を見張る像のよさにぶっ魂消た。これほど良好なシーイング条件には滅多に出会ったことがなく、これでまた惑星観測にはまってしまった。思うに“大御所”たちの臨海のシーイングについての見解は間違っており、この誤りを強固に裏付けるのはジャマイカでのWilliam H. Pickeringの業績、沖縄の宮崎 勲の仕事、そして近年のDamian Peachの西インド諸島バルバドスや英国沿岸における成果だろう。

私はマイアミの天文同好会The Southern Cross

Astronomical Society (SCAS)に入会し、そこでJeff Beishと出会い、彼は優れた火星観測者となり、生涯の友人ともなった。Jeffと私は本格的に火星のスケッチを取り始め、A.L.P.O.の火星課に観測結果を報告するようになった。同課はCharles F“Chick”Capenが率いており、我々はすぐ彼の傘下に取り込まれ、カラーフィルターの適切な使い方やスケッチ技術を叩き込まれ、また自分たちの観測を歴史的な展望の中で捉えることの重要さを教えられた。彼はまた機会ある毎に我々をローヱル天文台の24インチ屈折望遠鏡での観測に誘ってくれた。親身な教師であった彼はいずれは我々が定量的な観測に進むよう舵を取ってくれた。それは彼がプロアマ共同観測のアイデアを熱心に掲げていて、プロの天文学者が確固とした定量的観測を重んじることを熟知していたからである。これを念頭に彼は我々に二つの研究プロジェクトに乗ってみる気はないかなとそれとなく“提案”してきた。そのひとつは26,000件ものALPOとプロの観測をまとめた火星の雲のタイプ別の出現頻度に関するJeffの研究となって実を結んだ。もうひとつは我々二人が複線マイクロメーターで実施した数千回に及ぶ火星の両極冠の大きさの実視測定だった。本当のところはその頃我々はただ綺麗なスケッチを取ったり、見事な写真を撮りたかっただけなのだが。しかし我々の研究は火星の大気と気象について興味深いデータをもたらし、天文学の専門雑誌の幾つかに共同研究者として我々の名を連ねた論文となって掲載されたので、今ではCapenのアドヴァイスに従ったことを感謝している。

Chick Capenはアマチュアによる世界規模の火星観測ネットワークの設立に熱心に取り組んでいて、24時間の完全監視体制をそのゴールとして目指していた。彼は海外のアマチュア観測者と熱心に連絡を取り、意見をやり取りし、観測結果も交換した。早い時期から数多くの日本のアマチュア火星観測者、たとえば大沢俊彦や斉藤英明のようなスケッチの技芸の天才たちが観測結果をA.L.P.O.と分かち合い、火星の“裏側”で何が起こっているかという是非とも必要なデータを提供してくれた。1973年になると英国のAlan HeathやフランスのJean Dragescoのような輝かしい観測者たちの強力な加勢を得てCapenの国際火星パトロール(International Mars Patrol:IMP)の中核が形を成した。今日この流れは発展して、20か国以上の何十人もの観測者たちが活動し、電子撮像とインターネットの恩恵を受けて瞬時の情報交換が日常化されるようになった。

写真の達人であったCapenは惑星写真への私の興味を再び呼び覚ましてくれた。1960年代及び70年代の初期には太陽系天体撮影法の最高水準は高コントラストコピーフィルムをコダックのD-19処方で現像する組み合わせで確保されていた。この方法では十分細かい粒状性の写真が得られたが、あまりにも硬調過ぎた。Chickは我々にコダック社の“特注410”というフィルムを紹介してくれた。かなり低感度だが非常な微粒子で、結局有名なテクニカルパンフィルムとなって市場に登場する。火星はある意味コントラストの高い被写体で、当時の現像剤で処理すると像の微細な淡いディテールが失われてしまった。Chickと私はより良好な現像剤の探求に乗り出した。何十種類ものややこしくて面倒な、しばしば鼻のひん曲がるような異臭の組み合わせをあれやこれやと試した挙句たどり着いたのは最も古典的な銘柄のひとつである濃縮液体現像剤ロディナールで、これが微粒子と適度な感度の高さと良好なシャドウ部のディテール描出を実現させてくれた。

その頃ディープスカイ天体写真家たちはテクパンフィルムを“フォーミングガス(鍛え上げガス)”(92%の窒素と8%の水素の混合気)中で数日間ベーキング(高温に曝す)すると、長時間露光中の低照度相反則不軌が解消されることを発見していた。ここでも“大御所”たちの宣ふに『惑星写真のために水素増感処理したかて効果を見るには露出が短かすぎて何の増感効果も期待でけへんで』と。フロリダ大学のAlex Smith教授はフィルム増感の草分けのひとりで、指導していた大学院生のMike Reynoldsにこれをテストするよう指示した。Mike (現在はジャクソンビルのフロリダ州立大学の天文学部長、教授)は私に100%水素でベーキングしたテクパンフィルムで惑星写真を撮るよう依頼してきた。彼は数週と置かずフィルムと水素ガスを詰めた大きなアルミタンクを持ち抱えてマイアミへの定期航空便で通い続けた。時代は間違いなく変わってしまい、いまどき彼がそんな事を試みようものならたちまちキューバのグアンタナモ米海軍基地のテロ容疑者収容所に連行されて絞り上げられるのがオチだろう! 我々は水素増感したフィルムの感度が50%上がるだけでなく、シャドウ部のディテールが著しく改善されること―フィルム特性曲線の左下端の“足の先の感度”が上がること―を明らかにした。この後1980年代のほとんどの期間、私はテクパンフィルムを総て純水素中で二時間ベーキングした。副次的なご利益としては、ガレージに並んだ物々しい大型タンクを目にした不法侵入者どもが恐れをなして退散したことだろうか!

惑星写真家たちが当時こなした作業の膨大さは回想するに目まいを覚えるほどだ。多数のプリントを仕上げるために暗室で何時間も過ごし、慎重に宛名書きした封筒で海外の観測者たちに航空便で発送する。写真の仕上げに色々試行錯誤するのにも時間と金が掛かった。Jeff Beishと私は暗室内で総計26時間を費やして火星のネガ像にアンシャープマスク法を施してRima Tenuisを描出した。(これは何がなんでもやらなければという強迫神経症の症候と見なされても不思議はない)。今日では一回のマウスクリックではるかに良好な結果が数秒で得られる。

1980年代の終盤には我々の多くが単純なアナログビデオカメラを試し始めた。初期の結果は非常に期待を持たせるもので、TVスクリーン上の模様がしばしばアイピース視野内よりもはるかによく見分けられることに気付く。これは両眼で眺め、かつ楽な姿勢で観察できたからかもしれない。さらに驚いたことに、TV画面に簡単な定規を当てがって極冠の大きさの測定を行うと、複線マイクロメーターの実視測定で二時間苦闘したのにほとんど劣らない精度が得られたのだ! ビデオはしかしながら最終的な回答ではなかった。高画質のハードコピーを作るのは困難で、またとてつもない量のテープレコーディングはすぐに手に負えなくなったからである。

ビデオ撮像はしかしながら、私の火星人生におけるハイライトのひとつに重要な役割を演じた。2001年にTom DobbinsとBill Sheehanの計算により、佐伯恒夫が1954年7月にエドム岬に明るい閃光現象を観測したときとまったく同一の地球‐太陽‐火星の幾何学的配置がこの年に再現されることが発表された。このような現象は火星の氷晶雲による太陽光の反射で起こると想像しながら、我々はこれを再び観測しようと決意した。Dobbinsは17名の観測者で構成された遠征隊を率いてフロリダキーズ列島の南部に乗り込んだ。観測隊にはA.L.P.O.火星課のメンバーからJ. Beish、D. Moore、D. TroianiそしてR. Schmudeが名を連ねた。スカイアンドテレスコープ誌のR. FeinbergとG. Seronikそしてジェット推進研究所のT. Parkerも気合の入った参加者だった。Mead Instruments社は気前よくSCAS(南十字天文協会)の副会長Tippy D’Auriaに12インチのシュミットカセグレン望遠鏡を貸出し、彼はこれを使って火星をビデオ撮像した。三夜の空振りの後、2001年六月7日、エドム上に一連の明るい閃光現象が検出された。この様子はビデオテープに記録され、また同時に眼視で観察していたメンバーによって最少6インチ口径の望遠鏡でも容易に見ることができた。後のデータ分析によって、諸要素の位置関係は雲からの鏡面的反射で閃光を説明するのには具合が悪く、火星の地形的表面現象の関与が必要なことが明らかとなった。マーズグローバルサヴェイヤー宇宙船の記録では閃光現象当時にメリディア二平原に雲は存在しなかったことが確認され、またこの地域の念入りな調査によって異常な混沌とした地形が見い出された。 2004年のサイエンス・アメリカン誌のある論文の言及するところでは、オポチュニティ火星面探査機の調査場所としてメリディア二平原が選定されるに当たって、我々の火星面閃光現象の観測結果がいくぶんの影響を与えたそうである。小型の望遠鏡を用いたアマチュアのグループの活動の成果としては悪くない!

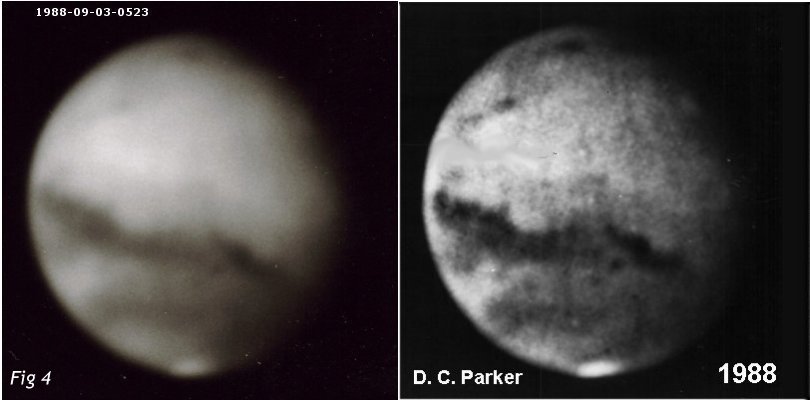

1989年にアリゾナ大学月惑星研究所のSteve Larson博士は私に1988年の近日点火星接近期の写真をいくつか提供するよう依頼してきた。彼は私の“最良の”写真のひとつを選び、初期のCCDカメラを使ってデジタル画像化した。その結果は驚異的だった(Fig. 4)。デジタル撮像の時代が到来したのだ。私はすぐにLynxx PC CCDカメラを入手したが、実際のところ使うのが怖かった!  一番の問題は画像処理のやり方だった。Larson博士が使っていたアルゴリズムは複雑で私の手に負える代物ではなかった。そんなときアストロノミー誌の創刊者で編集長のRichard Berryが私を訪問してくれて、電子撮像法は銀塩写真法と何ら変わらないことを説明してくれた。その晩我々は木星を400画像余り撮像した。Berryはすでに簡単ながら強力な撮像画像処理プログラムを組んでいて、惑星画像のスタッキングとデコンボリューションをその場で実行できた。

一番の問題は画像処理のやり方だった。Larson博士が使っていたアルゴリズムは複雑で私の手に負える代物ではなかった。そんなときアストロノミー誌の創刊者で編集長のRichard Berryが私を訪問してくれて、電子撮像法は銀塩写真法と何ら変わらないことを説明してくれた。その晩我々は木星を400画像余り撮像した。Berryはすでに簡単ながら強力な撮像画像処理プログラムを組んでいて、惑星画像のスタッキングとデコンボリューションをその場で実行できた。

Berryは我々の新しいIBM-XTコンピュータ(怪物的な30メガバイトのHDD!)用にカラー合成のDOSプログラムを書いてくれた。しかしながら画像の仕上げとディスプレイの段階に問題を残していた。この難題は1990年に一夜にして氷解した。Richard BerryとJack Newtonそして私がオハイオ州の中部で開催されていたスターパーティに参加していた晩、一人の人物が寄ってきて新しいプログラムを試してみないか?と持ち掛けてきた。ほどなく凍える夜半の会場の野原の真ん中に立ったまま、我々三人はそれぞれこのプログラムを他人とシェアしないという誓約書にいそいそとサインして3.5インチのフロッピーディスクを受け取ることとなった。Photostylerと呼ばれていたこのプログラムは結局アドビー社に買い上げられてPhotoshopの先駆けとなった!

過去60年近くに渡ってアマチュア天文学の劇的な技術革新を目の当りにできた私はまことに幸運である。このようなぞくぞくする興奮が、この先60年の惑星についての観測技術と知識の躍進からは望めないと考える理由は全くない。また今日の撮像技術革新にもかかわらず、太陽系の隣人たちの変化し続ける世界を自分の望遠鏡で、この目で―白内障で濁ってはいても―眺める純粋な喜びが少しも減少していないことは大きな幸せである。