北 斎

His (the Far

Oriental’s) art, wherever fun is possible, fairly bubbles over with laughter.

From the oldest masters down to Hokusai, it is constantly welling up in the

drollest conceits. It is of all descriptions, too. Now it lurks in merry ambush,

like the faint suggestion of a smile on an otherwise serious face, so subtle

that the observer is left wondering whether the artist could have meant what

seems more like one’s own ingenious discovery,・・・・

Those Far

Eastern paintings which have to do with man fall for the most part under one of

two heads, the facetious and the historical. ・・・ ・・・

impersonality has prevented the Far Oriental from having much amour proper. He has no particular aversion to caricaturing himself.

Percival LOWELL, The Soul

of the

I.

ローヱルは、日本絵画の生真面目な部分として圓山應擧を挙げ、滑稽な部分として葛飾北斎を斯くの如く採用しているのである。ローヱルは芸術に特別関心があるとも思えないし、芸術を科学の次に置くようなリニア・ランキング志向の持ち主であるから、格別どうということもないのであるが、現在では如何にも不当に見えることではあるし、彼のいう「没個性」にも関係するので、少し採り上げてみる。

この “The Soul of the Far East”『極東の魂』川西瑛子譯、公論社、1977年)は1888年に出版されて、版を重ねたようで、後の1920年版では挿し絵入りになっている。多くはローヱル自身撮影による写真のようである。ストラウス(David

STRAUSS)氏がその著 “Percival Lowell” (Harvard, 2001)の第六章の註2(p294)に記しているが、チェンバレン (Basil H CHAMBERLAIN, 1850-1935)の “Things Japanese” 1891年、第五版が1905年)によれば、当時、一番好く読まれたのがグリフィス(William

E GRIFFIS, 1843 - 1928)の “The Mikado’s Empire” 1874年)で、二位がハーン(Lafcadio HEARN, 1850-1904)の “Glimpses of Unfamiliar Japan” (1894)、一方、ローヱルの『極東の魂』は六位になるらしい。

http://www.kwasan.kyoto-u.ac.jp/~cmo/cmohk/266LtE/266DSt/266DSt.htm

しかし、ローヱルの本はチェンバレンも “its brilliant array of metaphysical epigrams”と言っているように、グリフィスの本などとは可成り趣きが違うのである。文章は高級ながら、ややそれこそそこはかなく滑稽な文体で、その演繹的な筆法は舌を巻くほどである。この本はだからポピュラーではなかったであろうけれども、開国されて間もない日本について、アングロ-サクソンの知識階級に相当影響があったであろうという点では『能登』などの比ではない筈である。「個性的で進歩的な西洋」に対し、「没個性Impersonalで無感情impassiveな東洋」というような公理は見え見えで、容易に日本人が独創性を欠き、猿真似精神spirit

of imitationを保つというような補題は直ぐ導き出されたであろうし、たとえ、日本人に観察力があっても、知覚力があっても、それらは想像力imaginationとは無関係で、新しい発展を獲得することは出來ず、そうした未開人は或る領域内に籠もっているときは力を発揮するであろうが、一旦境界の外に出ると無力に陥るから、日本の未来は悲観的であるというような言説は、ワンフレーズ政治学にも出て來そうな話であるが、ローヱルの言説になると華麗である。没個性の劣った言語、滅び行く劣った民族というような定理は、いまやポストモダンな文化人類学では唾棄される概念だけれども、ペリー来航以来ここ百五十年の間に然程日本に関心のない「西洋人」に染みついた垢穢の様になっているかも知れず、この本はその元凶の一つに数えられ得るかも知れないのである。

少なくとも、ここではローヱルが日本絵画について論じ、彼の人類学、民俗学を補強しているように見えるからといって、それは何も驚嘆するには及ばないということを言っておこうと思う。

II.

II.

ローヱルの言うHokusaiは北斎漫画系の絵手本を指していることは確かである。しかし、北斎は滑稽漫画だけに閉じ込められ得ない大変な巨人であって、西洋の三流の某のスケッチとツインであるというようなものとして例に挙がるものではない筈である(上記譯本p144參照)。北斎の 作品数は、スケッチ、絵、版画を合わせると四万点にのぼると言われるし、北斎が挿し絵等で関係した本の点数は二百十点を数えるという。その活動力、エネルギー、多産性、そのユーモアや、構図に関する追求心を含めて、全体驚くべきもので、比肩する画家を捜すのは西洋でも難しいであろう。引っ越しを生涯九十三回もおこなったというのも並ではないが、「富嶽三十六景」を描き始めたのが六十三歳、「裏富士」の十枚まで完成させるのに九年を要したという画狂老人で、九十三歳まで生きたのであるから、それだけでも驚嘆に値する。伝統をはみ出す斬新なところがない筈はなく、とても伝統の滑稽の代表選手ではすまされない。(挿し絵は北斉漫画から)

作品数は、スケッチ、絵、版画を合わせると四万点にのぼると言われるし、北斎が挿し絵等で関係した本の点数は二百十点を数えるという。その活動力、エネルギー、多産性、そのユーモアや、構図に関する追求心を含めて、全体驚くべきもので、比肩する画家を捜すのは西洋でも難しいであろう。引っ越しを生涯九十三回もおこなったというのも並ではないが、「富嶽三十六景」を描き始めたのが六十三歳、「裏富士」の十枚まで完成させるのに九年を要したという画狂老人で、九十三歳まで生きたのであるから、それだけでも驚嘆に値する。伝統をはみ出す斬新なところがない筈はなく、とても伝統の滑稽の代表選手ではすまされない。(挿し絵は北斉漫画から)

ローヱルのこの時代(1888年頃)、北斎(1760

- 1849)は有名ではなく、また単に滑稽な北斎漫画としてしか知られていなかったかというと、そうではない。北斎が九十三歳を全うした1849年から間もない1856年にはパリでブラックモン(Félix BRACQUEMOND, 1833 - 1914)が北斎漫画を見つけて、直ぐその優れた点を認識し、モティーフを自分のデザインに取り込み、また仲間のマネやドガ、ピサロなどにも話したということが知られている。モネも北斎の筆捌きを修得し、ドガも動作描冩に北斎の影響を受けたといわれる。また廿年と経たない1867年のパリ万博の頃には、評論家のビュルティー(Philippe

BURTY, 1830 - 1890)他によって既に北斎が高い評価を受けるようになっている。ビュルティーは「ジャポニスム」という名称を拵えた(1872年)批評家、蒐集家である。最初の北斎論は1871/72年に日本に立ち寄った美術評論家、蒐集家のデュレ(Théodore DURET, 1838

- 1927)によって1882年に “Gazette des

Beaux-Arts”という美術雜誌に発表されたものとされる。デュレはマネやホイッスラーのモデルになっていることでも有名である。もっと決定的なのは翌1883年に、ゴンス(Louis

GONSE, 1846 - 1921)が日本美術の通史としては嚆矢ともいえるL'Art Japonais (1883年)を書き、デュレを踏襲して、北斎は人類が生み出した最も卓越した画家の一人であって、全人類の財産とすべきものと絶賛したこととされる(馬淵明子「葛飾北斎とジャポニスム」in 『日本の美術』367河野元昭「北斎と葛飾派」至文堂、1996年、稲賀繁美『絵画の東方・オリエンタリズムからジャポニスムへ』名古屋大学出版、1999年)。ゴンスは美術と古文書学を修めて、美術評論家になったパリジャンであるが、・/span>Gazette des

Beaux-Arts・/span>の編集者となり、影響力のあった人物である。北斎に関しては、更にもう少し後に、エドモン・ド・ゴンクール(Edmond de GONCOURT, 1822 - 1896)が知られるが、差し当たりローヱルより後である。ただ、1884年頃には既に舶来の日本美術がフランス美術にとって革命的な役割を果たすと感じていたようである(セザンヌが愛読したことでも有名なゴンクールの『北斎』は最晩年の仕事になる。1896年)。なお、この時期、日本人画商・林忠正が色んなところに絡んでいた。ゴンスも林からも耳学問で情報を得ていたようである。

扨て、北斎に関してこうしたフランス美術界での動きが既に1880年代前から見られたことから、では、ローヱルには鑑識観がないだけでなく、彼がこうした動向の認識と無縁であったかというと、そうではなかったであろうと思う。先ず、アングロ・サクソン系にも1861年頃にはパンペリー石で高名な地質、鉱物学者で、明治のお雇い学者として日本を歩き回ったパンペリー(Raphael PUMPELLY、1837 - 1923)が北斎をアメリカに持ち帰っていて、アメリカのジャポニスムの先魁になっているし、日本側には、フェノッロサ(Ernest FENOLLOSA, 1853 - 1908)が論陣を張っており、更に医学校の教師や外交官附きの外科医として日本に滞在した英國のアンダーソン(William ANDERSON, 1842 - 1900)が北斎の過小評価に関しては必ず引用される。アンダーソンは1873年から1879年まで医者として日本に滞在し、美術品蒐集の他、1886年には英國に戻って “Pictorial Arts of Japan”を上梓している。日本語も滞在後半は堪能であったようで、日本美術の特質をよく認識していたようだが、広重や歌麿を低く見たほか、写楽を無視したことなど偏りが見られ、北斎が雪舟などよりもフランスで高く称揚されたことに対しては異議を称えたようである。早くいえば、フランスでのジャポニザンの熱烈評価に対して、アングロ・サクソン族は日本の當時の評価を代表する形で浮世絵を低く見たと言っていいのかもしれない。最たる元凶はフェノッロサで、1884年に発表したフェノッロサの先のゴンスの本に対する論難がローヱルの絵画風土に必ず影響していたであろうと思う。

ゴンスは江戸時代の浮世絵に比重を大きく置いたことと、耳学問の和名称や事実関係にさまざまな間違いをしているために、フェノッロサに揶揄られたことのほかに、浮世絵がどうしてもフェノッロサには大芸術とは思えないというところがあって、特に北斎は職人であって、題材や描冩力、構図まで含めて北斎はvulgar俗悪と見做していたようである。丁度、時期としてはフェノッロサが日本の美術品を飛鳥時代まで遡って調査し、夢殿の「救世観音」を顕わにした頃と一致するわけで、江戸庶民の版画など眼中になかったのかも知れない。尤も、フェノッロサは最後まで北斎を袖にしていたかというとそうでもなくて、1900年に上野で「北斎肉筆畫展覧會」が催されたときは、その詳細な解説附きの目録を作っていて、記述は綿密であり、思い入れも感じられる。

しかし、その直前の1898年、彼がThe Centuryに書いた “An

Outline of Japanese Art”においても、依然として 言葉として “prevailing

vulgarity of Ukiyoe”はそのまま使用し、そのまま信じているようで、清長は少しマシだがという評価であり、歌麿、北斎、広重は三把一絡げで、これらの新奇さや大衆性、色使いなどの特長に大きな評価を与えているとは言えない。

ここではこれ以上北斎の評価の歴史には拘わる必要はなく、要するに上はローヱルの1888年の本の直前の段階を見ただけであるが、これでローヱルの北斎滑稽論も量るのに充分であろう。

もともと、ブラックモンの見た浮世絵というのは日本からフランスにやってきた陶器を包んでいたものが浮世絵版画であったわけで、日本ではその程度に、つまり一頃の「新聞紙」程度にしか扱われていなかったものなのである。新聞の文化欄に、加藤周一が書いていようが、大江健三郎が寄稿していようが、「新聞紙」そのものは焼き芋を包む程度のものであって、つまりは描かれているものは、大衆にとって大したものではなく再生可能でもあり、額縁に入れて飾るものでもなかったということである。その意味は二つあろう。當時、そうした版画が希少価値とは関係なく大量に何でもない如く擴がっていたということであり、また、何でもない如く大衆の血や肉になっていたかも知れないということである。いまでは、芸術写真というものがあって、桐の箱に入るものもあるようであるが、しかし、斯様なものを入手する人間は好事家であって、大衆的な血や肉を意味しない。

フェノッロサもアンダーソンも、またローヱルも日本に滞在して、日本人のそういう性格を肌で感じていたと考えてみたらどうであろうか。日本人は写楽の歌舞伎役者や歌麿の美人画も北斎や広重の富士も額縁に入れて見るのではなくて、掌に載せて見るのであって、日常であり、言ってしまえば確かに卑俗なわけである。こうした平凡な日常性には、或る共通の俗悪な没個性が見え隠れすることは確かである。日本人が一斉に元旦に一つ年を重ねることが「没個性」というのであれば、當時、師走ともなれば由良の介にうつつを抜かし、いまなら「忠臣蔵」が蘇るというのも「没個性」であろうし、フェノッロサが経験したどうか知らないが、風呂屋の湯船の上を飾る「富士山」は千差万別、しかし、一様性があり、いまでは懐かしいが、これも没個性であったろう。

フェノッロサのいう北斎の卑俗さという補題が、ローヱルには滑稽という北斎漫画の一面を通じて、没個性という定理に昇華するということは然程懸け離れた出来事ではあるまいと思う。ローヱルは日本人の没個性という定理の中で、北斎を例として見つけることは出來たかも知れないが、北斎を創造性豊かな画家として新規に発見することは出來なかったし、定理の反例にすることなど思いもよらなかったということである。

版画となった北斎が卑俗な新聞紙のように扱われ、題材も多岐でそれこそ卑俗が対象になっていようとも、北斎の画法や作品や、画狂人北斎そのものが卑俗なわけではありえない。勿論、単純な意味で没個性ですらない。物体が矢張り語り尽くせないように、それ以上に人間とその作品は超越的である。

III.

北斎がいまでは内外問わず最大級に評価されることについては問題ないであろう。ここではその一般論を概観、紹介するようなことは必要がない。ただ、北斎がローヱルのような文化人類学的な食指のなかであっても、もっと違った肯定的なアプローチがあり得たという意味で、ミッシェル・ビュトール(Michel BUTOR, 1926~)を挙げてみようと思う。ビュトールは、アラン・ロブ=グリエなどと並んで、反小説、新小説(ヌーヴォー・ロマン)の旗手であった作家だが、1985年のアンナ・オッテンとの対話で、本を書くときの動機に関して、北斎に触れている。

http://www.centerforbookculture.org/interviews/interview_butor.html

どの本でも自分は何か新しいものを探究し、どんなテーマでも、どんな展望でも、これまでの人とは違った文脈で違った意味を含めると言っているが、その場合、変換transformationないし変形deformationを使うというわけである。どの世代も新しい解答を見つけるが、それによって、文化も人間も変化し、静止するものはない。自分自身も次の瞬間には変わってしまう。これは、丁度、北斎が、富嶽三十六景と追加の十景を描いたとき、一個の富士山をすべて違って描いた、常に、彼の視点は変化した、というのに似ている、と結ぶのである。変換transformationというのは、レヴィ=ストロースの構造主義がそうであるが、数学の環論や変換群の考えから來ていることはよく知られる。

実は、既にビュトールは1968年のRépertoire IIIで、 “Trente-six

et dix vues du Fuji” (富嶽三十六景+裏富士十景)というエッセイを書いているが、これを読むと事実、変換という様な斬新なアプローチに北斎(Hokusaï)は堪えるのである。

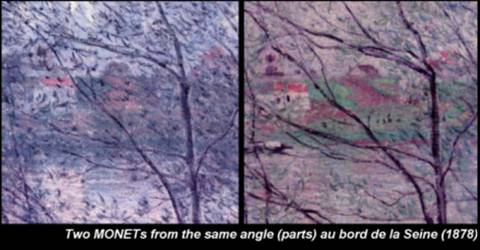

例えば、絵画を一点一点主義のリニア・ランキングで評価するような仕方では、 モネのルーアンの「大聖堂」(1862年)の連作など適わないわけである。ただ、(ビュトールに依れば)モネの場合、大聖堂は単にプレテクスト(口実、言い譯)に過ぎなくて、朝から夕方まで陽の光によって変化する大聖堂を描き分けてゆく。「太陽の光さへ浴びてゐれば、それは、限りなく多彩な魅惑で輝き、これを追つて行けば、光の推移につれて、作畫の動機として、いくらでも異なったものが現れて來る」(小林秀雄)という具合である。

モネのルーアンの「大聖堂」(1862年)の連作など適わないわけである。ただ、(ビュトールに依れば)モネの場合、大聖堂は単にプレテクスト(口実、言い譯)に過ぎなくて、朝から夕方まで陽の光によって変化する大聖堂を描き分けてゆく。「太陽の光さへ浴びてゐれば、それは、限りなく多彩な魅惑で輝き、これを追つて行けば、光の推移につれて、作畫の動機として、いくらでも異なったものが現れて來る」(小林秀雄)という具合である。

しかし、(ビュトールに依れば)北斎はもっと違う。富士山は、ルーアンの寺院の ようにプレテクストではない。富士は交替の利かない真の主題であり、神聖な山であり、北斎にとって途轍もなく重要であり、彼は富士をすべての角度から見極めたいと望んでいたというわけである。モネのように大寺院の向かいの建物の二階に陣取るのではなく、北斎は融通無限に動き回り、「時間の経過や、風、雨、青空あるいは霧といった天候の変化によって齎されるtransformationsの一つひとつに応じて異なる視点を探し求め」たというわけである。從って、「瞬間瞬間ごとに富士が色を変え、見る場所ごとに形を変えることを記述するだけでは北斎は満足せず、この山の演じるさまざまに異なる役割のすべて、またすべての多様な高潔さや美しさを最も驚くべき画法で理解させたり、感じ

ようにプレテクストではない。富士は交替の利かない真の主題であり、神聖な山であり、北斎にとって途轍もなく重要であり、彼は富士をすべての角度から見極めたいと望んでいたというわけである。モネのように大寺院の向かいの建物の二階に陣取るのではなく、北斎は融通無限に動き回り、「時間の経過や、風、雨、青空あるいは霧といった天候の変化によって齎されるtransformationsの一つひとつに応じて異なる視点を探し求め」たというわけである。從って、「瞬間瞬間ごとに富士が色を変え、見る場所ごとに形を変えることを記述するだけでは北斎は満足せず、この山の演じるさまざまに異なる役割のすべて、またすべての多様な高潔さや美しさを最も驚くべき画法で理解させたり、感じ させる」ことをやってのけたと断ずる。

させる」ことをやってのけたと断ずる。

ビュトールは北斎の幾何学の多様や色彩のニュアンスにも注目する:幾何については後述するとして、例えば隅田川から見た富士がどの様に色を変えるか、時に松の樹皮のように赤く、ときに栗毛の馬の赤さ、ときに緋色に染めた衣類のような赤、と指摘する。行をあらためてまた同じように、

ビュトールは北斎の幾何学の多様や色彩のニュアンスにも注目する:幾何については後述するとして、例えば隅田川から見た富士がどの様に色を変えるか、時に松の樹皮のように赤く、ときに栗毛の馬の赤さ、ときに緋色に染めた衣類のような赤、と指摘する。行をあらためてまた同じように、

暮れ泥む両国橋から見ると、富士は深い淵のように蒼く、

雪が積もった礫川の朝に眺めやると、富士はその雪の如く白く、

梅澤では、ある種の鶴の青味がかった灰色を示す、

など。

ビュトールの論は、プルーストの印象派の隠喩に関する言説が、モネよりもむしろ北斎に相応しいという面白い分析にもおよび、未だ幅があるのであるが、最終は北斎の『富嶽三十六景』は富士に捧げられた連祷(Litanies)であるという議論で終わる。最も謙虚で、最も親しみやすい対象が富士への賛歌を歌い上げるのを助けている、そこには金持ちである必要も、貴族の洗練された教育も必要がない、富士は家の屋根のように人々を守っている、というわけである。

最後のくだりは、さまざまな卑俗な対象を通じて、一つの祈りのようなものが真面目に追求されているということであって、古典主義のフェノロッサには、こうしたカードを並べる方法は無縁で、寧ろ古典主義者が気付けば脅威であったかも知れない斬新さがあったのである。

IV.

北斎の『富嶽三十六景』の手法は、後期に相応しい洗練されたものであるが、しかし、一つの対象をさまざまな角度から眺め描くというのは、『北斎漫画』、『略画早指南』、『一筆畫譜』などの絵手本にも共通に見られることである。したがって、カードを並べるという方法、或いはtransformationsというのは、すでに遠近法(三ツ割の法)や規矩法などと並んで北斎の自家薬籠中のものであったわけである。むしろ、transformationsやdeformationを指南するために卑俗な例が使われている場合もあったと見て好いであろう。彼は自分の落款用の名前すら、数々に変遷させている。北斎はビュトールの意味で静止していないのである。多分、鳥瞰も可能であったほど、彼は自在であった。

規(コンパス)と矩(指し金)の使用はビュトールも言明していることである。北斎は、本所立川での柱の垂直線、大野新田での霞の水平線、尾州不二見原での樽の円、隠田の水車の垂直な半円、万年橋の水平な半円、吉田での長方形の窓など、それらを遠景の富士との配置で工夫すると具体的に指摘する。

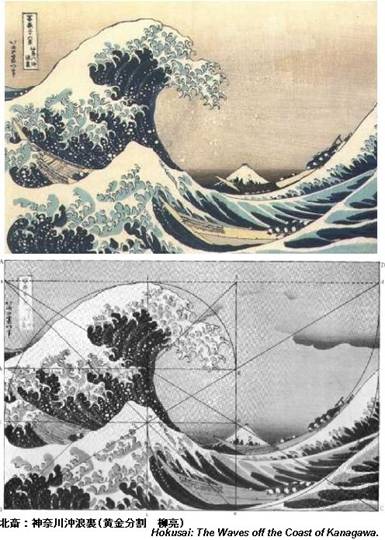

北斎の構図が幾何学的に單純ではないということについては、柳亮氏の分析がある(『続・黄金分割』美術出版、1977 年)。詳説は原書に任せるとして、一例を拝借する。「神奈川沖浪裏」の分析だが、明確に規矩に依っている。黄金率というのはエジプト起源の、勿論舶来の概念で、北斎の當時、出島から輸入された概念であるが、黄金比は古来最も均整のとれた割合だとされているものである。長短黄金比の長方形から正方形を切り取ると、残りがまた黄金比の長方形になるという対比からなっている。1:φを黄金比とすると、φは 1:φ=φ−1:1を満たすわけだから、φ2−φ−1=0という式が得られ、φ=(1+51/2)/2=1.618・・・となるから、無理数である。従ってコンパスを使わないと作れない。ただ、φ=1+(1/φ)=1+(1/(1+(1/φ))・・・・と変形してゆくと分かるように、有理数近似は可能で、ここにフィボナッチ数1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,・・・・が現れる。φは例えば近似値8/5と13/8の間に入る。北斎がこの黄金比を使ったことは確かで、この「神奈川沖浪裏」でも、上部の「板ぼかし」を除けば、1:1.618・・・・が、どこをチェックしても証明される。柳亮には他に「凱風快晴」や「甲州石班澤」(班は斑の間違いだろうとされる)の見事な幾何分析もあるから参照されたい。

年)。詳説は原書に任せるとして、一例を拝借する。「神奈川沖浪裏」の分析だが、明確に規矩に依っている。黄金率というのはエジプト起源の、勿論舶来の概念で、北斎の當時、出島から輸入された概念であるが、黄金比は古来最も均整のとれた割合だとされているものである。長短黄金比の長方形から正方形を切り取ると、残りがまた黄金比の長方形になるという対比からなっている。1:φを黄金比とすると、φは 1:φ=φ−1:1を満たすわけだから、φ2−φ−1=0という式が得られ、φ=(1+51/2)/2=1.618・・・となるから、無理数である。従ってコンパスを使わないと作れない。ただ、φ=1+(1/φ)=1+(1/(1+(1/φ))・・・・と変形してゆくと分かるように、有理数近似は可能で、ここにフィボナッチ数1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,・・・・が現れる。φは例えば近似値8/5と13/8の間に入る。北斎がこの黄金比を使ったことは確かで、この「神奈川沖浪裏」でも、上部の「板ぼかし」を除けば、1:1.618・・・・が、どこをチェックしても証明される。柳亮には他に「凱風快晴」や「甲州石班澤」(班は斑の間違いだろうとされる)の見事な幾何分析もあるから参照されたい。

ここで述べたことは、北斎が単なる写生ではなく極めて周到に描いているということの他に、滑稽画も含めて、単に伝統的ではなく、伝統的な派檀にとっては寧ろ脅威的であったこと、更に、北斎が新しいテクニックの吸收に見られるように、(ローヱルが未開人の特徴として挙げる)或る枠内でのみ有能であったというものでなかった、ということである。ローヱルは奇しくも、日本人は赤に対して色盲だが、青と緑の冷たい美しさを感じ取ると言っている(color-blindness to the warm, blood-red・ /perception of the colder beauty of the great blues and greens of

nature)が、1830年代以降の北斎、広重などでは薄青 から濃紺描冩にプルシア

から濃紺描冩にプルシア ン・ブルーが使われてようになっていて、既に開国以前に先進的であったのである(プルシアン・ブルーは十八世紀初頭にドイツで発明された、日本への輸入は1820年を遡らない)。

ン・ブルーが使われてようになっていて、既に開国以前に先進的であったのである(プルシアン・ブルーは十八世紀初頭にドイツで発明された、日本への輸入は1820年を遡らない)。

最後に、これは上に引用の稲賀繁美氏の書物で図解されていることで、これも引用だが、先ず北斎の「甲州三島越」の構図が、セザンヌの「サン・ヴィクトワール山」の一枚に反映している、ということ(ピエール・フランカステルが指摘)。同じく「東海道保土ヶ谷」とセザンヌの「ジャ・ド・ブッファンのマロニエ並木」との相関性も田中英道氏および稲賀氏が指摘したようである。後者の技法は、黒沢明の動画テクニックの一つにもなっているが、その後、例えば北野武などにも現れる。しかし、動画の場合、動きのある北斎の方が近い。なお、セザンヌの評伝を書いたベルナールやガスケによると、一方で偏屈なセザンヌには東洋嫌いがあったようである。

V.

ローヱルは、没個性な国として、アジアでは日本だが、ヨーロッパではフランスを挙げている(the two most impersonal nations of Europe and Asia respectively:

the French and the Japanese; Chap 5)。従って、或る意味で、フランスのジャポニザンと北斎の呼応についてはローヱルは当たっているのであるが、彼の「想像力」の問題に触れるなら、フランスを西洋から外すわけには行かないであろう。尤も彼の細分類では、アメリカ、ヨーロッパ、中近東、インド、日本と東へ行くに連れて民族は没個性になってゆくというリニア・ランキングが表明されていて、想像力はこの逆に進む由。従って、フランスについては、この人はどうにでも言い含めることが出來るのであろう。

ローヱルの言う「想像力」imaginationは、単に芸術における想像力というようなものではない。もともとはスペンサー(Herbert SPENCER、 1820 - 1903)の考えから出ていて、スペンサーに依れば、imaginationというのは、経験に掛かるものを集大成した上で、現実以上の新しい概念を拵える能力といったものであって、ローヱルによれば、それは寧ろ数学に見られる思いもよらぬ処理法とか新補題に見られるものということになる。ローヱルにとっては、個我(individuality)の原理こそ、毎日われわれの目前で壮大なドラマを演じているのであって、それをわれわれは進化(evolution)だと認識する、というのであるが、この事には西洋科学のリニアーな発展、進化という信仰があって、この進化を支えている原動力といったものを、彼は「想像力」と呼称しているわけである。したがって、個我と進化と想像力は三位一体なのであり、これを没個性の東洋、個我の西洋というとき、東洋はランクの上では一つ下になるのみならず、芸術と科学と並べると、ローヱルに於いては芸術はランクが一つ下なのである。何故なら、想像力と模倣imitationはローヱルでは対になるからであり、芸術は模倣(例えば自然の模倣)であるからである。しかし、一旦、彼の考えを受け入れたとしてもフランスがアメリカの一つ下のランクなのであるか? フランスの芸術はいま措くとしても、フランスの数学は過去現在も世界第一級であり、自然科学でも何處にも引けを取るものではないのではないか? 廿世紀に入って、量子論が壮大なドラマを演じるようになっても初期においてアメリカがド・ブローイ(Louis de BLOGLIE、 1892 - 1987)のような優雅な天才を擁したという話はない、どころか、煌びやかなヨーロッパでの量子論の勃興に比較してアメリカからどういう寄与があったか? (量子力学のようなdualな様相を持つ体系の形成にはローヱルのリニア・エヴォリューションの考えは無効である。むしろ、スペンサーのcooperativeという考え方の方が柔軟である。)

明治期の日本の自然科学が無に等しかったことは確かであろうし、現在も低く見積もられている。しかし、日本が没個性であるとしても、自然科学が弱いのは「没個性」に依るわけではないであろう。同様に、日本の芸術が没個性によるわけではない。常識が進化を抑え、想像力が進化を加速するというローヱルの考えは面白いが、この常識と想像力の葛藤が、北斎に無かったなどとは到底言うことができない。尤も、ローヱルに依れば、想像力が大いに必要になるのは科学であって、芸術はホンの少しの想像力で充分なのだそうである(a high degree of art is quite compatible with a very small amount

of imagination)。端的に絵などというものは創造などと言えるものではなく、うまい模倣と言うべきものだという分けである(pictures are often happy adaptations rather than creations

proper)。もともと、日本人には独創性がなく、模倣が独創性の身代わりである(imitation is the natural substitute for originality)云々。

ローヱルの日本観の影響が西洋世界であり得たとするなら、ローヱル言説に正確に解説や反論を加え続けることは必要であろうが、ここでローヱルの(特に日本の)絵画芸術への無理解を示唆することはもう充分としよう。ただ、日本人の模倣性に関して、空間は虚である方が、ものを受け入れやすいこと、個性が強くないほど、他の考えを容易に受け入れやすい(したがって、模倣が得意というのが彼の論法は別にして)と言っている点は日本人の没個性という考えに鑑みて面白いところである。個性を持つ人間は他人に強烈な感銘を与えるが、没個性な人間は印象が薄い、という一般論はさほど面白いものではないが、北斎を眺めて、諧謔以外の強い印象を持たなかったローヱルは、個性的な強烈な文章を醸したけれども、受け手の自己の想像力について何らかの欠陥があったことは否めない。殘念ながら、彼の進化論宇宙観によって、日本に関しても火星に関しても同じ過誤を犯したということであったのかもしれない。

(2004年三月)

『火星通信』南政次

Masatsugu MINAMI, CMO Fukui

Key

words: パーシバル・ローエル、ローウェル、北斉、フェノロサ