(Wikipediaより)

ドイツハノーバーの音楽一家に生まれ育ったウィリアム・ハーシェルは父が所属していた軍楽隊とともにイギリスに駐屯し、七年戦争の後に音楽家としての名声をしだいに獲得してゆきました。ロンドンの西170キロにある保養地バースにて、教会のオルガニストとして成功しました。数多くの交響曲や協奏曲を作曲しています。

向学心の強いウィリアムは、天文学に興味をもち望遠鏡をつくることにうちこみはじめます。口径10cmから20cmくらいの反射望遠鏡の試作を繰り返すうちに、かなり性能のよいものができあがり、恒星の掃天観測と二重星の観測をはじめました。そして1781年3月13日に、それまで知られていなかった新しい惑星、天王星を発見しました。その功績により、ウィリアムは王立協会会員に推奨され、王室天文学者に就任しました。

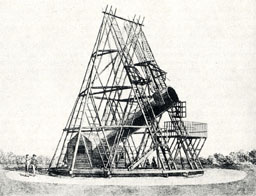

ウィリアムは、40フィート大反射望遠鏡(口径1.2メートル、当時は口径でなく筒の長さで望遠鏡のサイズを表していました)を筆頭に、20フィート反射望遠鏡を2台、ほかに注文をうけて7~10フィート反射望遠鏡を20台あまり製作しました。反射鏡はすべて青銅合金の金属鏡です。次の写真はオランダ・ハーレムのタイラー美術館に展示されている7フィート反射望遠鏡です。

左図は7フィート望遠鏡(口径15cm、長さ2.1m)。ファン・マルムに売却され、現在オランダハーレムのタイラー美術館に展示されている。中図は、ハーシェルが製作した最大の反射望遠鏡の絵(King "The History of the Telescope"より引用)。右図は、ロンドンの科学博物館に展示されている40フィート望遠鏡用の1.2m主鏡。

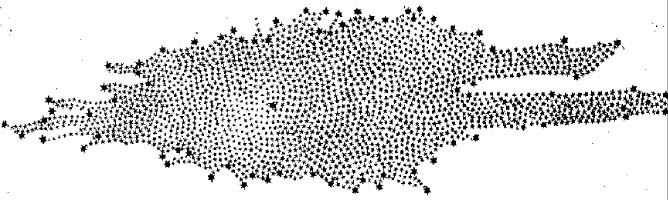

銀河系(天の川)の構造モデル(Wikipediaより)

ウィリアム・ハーシェルはこの大反射望遠鏡と20フィート反射望遠鏡とを用いて全天の星の計数観測をおこない、銀河系(天の川)の構造モデルを提唱しました。

ハーシェルはプリズムで太陽光の実験しているときに、赤外線を発見したことでも知られています。息子のジョン・ハーシェルも天文学者として大きな業績を残した人物です。ジョンは20フィート望遠鏡を南アフリカのケープタウンに移設し、南天の掃天観測を行い多数の星雲星団を発見しています。また、フランスのダゲールとは異なる写真法の発明でも有名です。

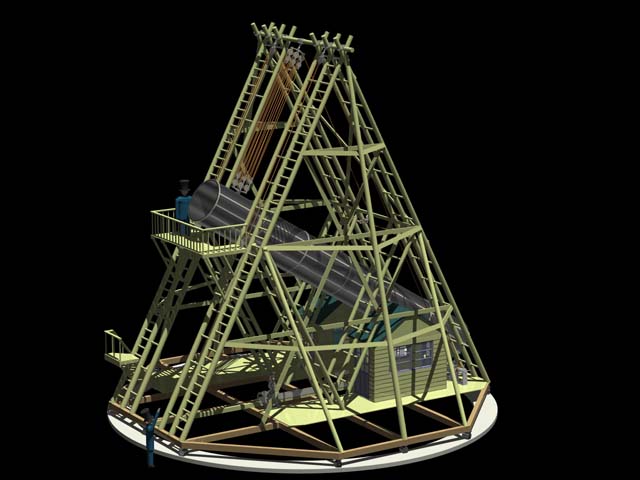

40フィート大望遠鏡は1839年に木製架台が腐朽して危険になったので、とり壊されました。当時描かれた絵やジョンが撮影した写真をもとに、CG復元を行いました。架台は方位方向に回転し、鏡筒の上下と合わせて日周運動を追尾します。観測者はゴンドラにのって筒先から接眼鏡で観測を行います。もちろんハーシェル式の光学系です。架台と一緒に動く観測小屋の一方には助手がつめていてハーシェルの指示にしたがって架台回転用ならびに筒先上下用、回転台前後用の3つのウィンチを操作しました。鏡筒の回転中心は主鏡のすぐ下あたりにありましたので、筒先を上下させますと三角架台にのったゴンドラと筒先の焦点位置がずれて観測しにくくなりますので、鏡筒を前後に移動させて調節しました。もう一方の小屋にはウィリアムの妹キャロラインがつめており、ウィリアムがゴンドラ上にて大声で読み上げるデータを記録しました。

40フィート望遠鏡で観測中の光景