屈折望遠鏡では、天体からの弱い光を集めるのに凸レンズを用います。レンズは主にガラス材で製作されます。レンズに用いるガラスは、内部に気泡や屈折率の不均一(脈理)があると像を悪化させる要因になりますので、それらのできるだけ少ないもの特別に製造します。それを光学ガラスといいます。しかし大きなレンズを作るための大きな光学ガラス材には製造工程で使う坩堝の大きさに限度があります。天体望遠鏡の対物レンズとしては、米国のヤーキス天文台にあります1m径の屈折望遠鏡が世界最大です。

一方、反射鏡のほうはガラス鏡にしろ、金属鏡にしろ、内部の不均一は問題になりません。要するに、いかに表面を精度良く研磨して理想的な鏡面にするかの一点に集約されます。実は同じ程度によい星の像を見るためには、光の反射をもちいる反射鏡ではその表面研磨精度は、屈折をもちいるレンズの倍の精度を必要とします。けれども19世紀の中ごろにはフーコーテストなどの鏡面検査法が発明され、この問題は一挙に解決し、大きな鏡材さえ得られればいくらでも大きな口径の反射鏡ができるようになりました。

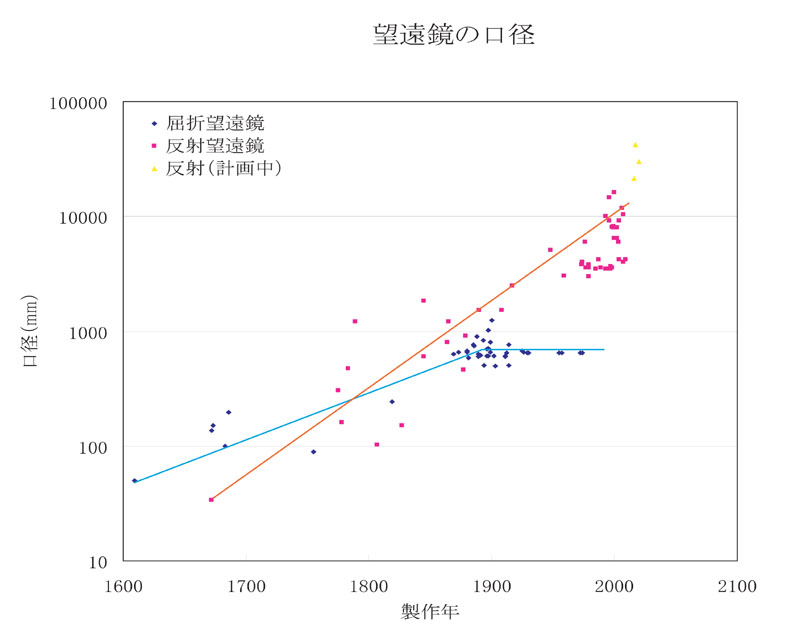

左図は望遠鏡の口径が時代とともに大きくなってゆくのを、著名な望遠鏡のデータをグラフにしたものです。横軸は西暦年、縦軸は口径をmm単位であらわしその対数を示しています。青点は屈折望遠鏡を、赤点は反射望遠鏡を、黄点は建造中ないし計画中の反射望遠鏡です。それぞれの傾向を折れ線で表しています。青点の左端はガリレオの望遠鏡です。屈折望遠鏡の最大口径は1900年パリ万博に出展された1250mmでした。このころから屈折望遠鏡は大口径のものは製作されなくなり、二十世紀中期以降に建造されたものは精密位置測定のための600mm径のものが数台で、横ばいになります。

赤点の左端はニュートンの望遠鏡です。反射望遠鏡はより遠方の暗い天体の観測をめざして大口径のものがどんどんと建設されてきました。現在10mクラスの望遠鏡が世界にたくさんあります。日本の国立天文台がハワイに建設したすばる望遠鏡もそのひとつです。傾向としてはとどまるところを知らぬというか、建設予定のさらに大きな30m~40mクラスの望遠鏡はさらに加速傾向です。かつての素粒子実験のための加速器建設の傾向と比較すると興味深いですね。