である。視直徑δは4.3"から4.9"に上った。中央緯度φは18゚Nから10゚Nの落ちてきている。位相角ιは25゚から31゚に増えた。視赤緯は既に-19゚を越えて南に落ちている。三月中旬に底に來る。

♂・・・・・・ 今回拝受した報告は次のようであった。

FRASSATI, Mario マリオ・フラッサチ (MFr) 義大利 Crescentino, Italia

2 Sets of Drawings (29 December 2002; 13 January 2003) 250×20cm SCT

ISHADOH, Hiroshi 伊舎堂 弘 (Id) 那覇 Naha, Okinawa, Japan

7 Drawings (1, 12, 13, 15 January 2003) 290, 400, 530×31cm speculum

MINAMI, Masatsugu 南 政 次 (Mn) 福井 Mikuni, Fukui, Japan

13 Drawings (22 December 2002; 2, 8, 12 January 2003)

400, 480×20cm ED Goto refractor*

MORITA, Yukio 森田 行雄 (Mo) 廿日市 Hatsuka-ichi, Hiroshima, Japan

16 Sets of CCD Images (22, 29, 31 December 2002; 8, 11, 12 January 2003)

f/50@25cm speculum equipped with an ST-5C

MURAKAMI, Masami 村上 昌己 (Mk) 横濱 Yokohama, Kanagawa, Japan

11 Drawings (25, 30 December 2002; 5, 7, 9, 12, 13, 15 January 2003)

320×20cm speculum

NAKAJIMA, Takashi 中 島 孝 (Nj) 福井 Fukui, Fukui, Japan

4 Drawings (12 January 2003) 400, 480×20cm ED Goto refractor*

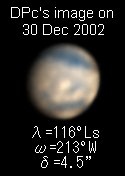

PEACH, Damian A デミアン・ピーチ (DPc) テネリフェ Tenerife, Canarias Is, España

5 Sets of CCD Images (19, 22, 26, 30 December 2002; 2 January 2003)

f/31@28cm Celestron SCT with an ST-5C

*福井市自然史博物館屋上天文臺

♂・・・・・・DPc氏の19Dec(λ=111゚Ls)の像はω=320゚Wは濃いシュルティス・マイヨルが夕方の構圖だが、ヘッラスが少しだが白く殘っている。22Dec(λ=112゚Ls)のω=290゚Wの像は優れていて、ヘッラスがBでも白い。ウトピアからその西が異常に濃く見えている。ノドゥス・アルキュオニウスが夕端近くに大きく見える。26Dec(λ=114゚Ls)の像はω=244゚Wで、シュルティス・マイヨルが朝方に移っている。アエテリアの暗斑が濃く、ノドゥス・アルキュオニウスから南に暗線が走る。ウトピアはシッカリしている。

30Dec(λ=116゚Ls、φ=14゚N)はω=213゚Wで、δ=4.5"ながら非常に優れている。アエテリア暗斑は濃く、エリュシウムとケブレニアがY字型の明部を成している。1999年には日本からは31April(λ=118゚Ls)から5May(λ=120゚Ls)に(δ=14.2"邊りで)非常に明確であったことで、季節は好く合っている。實際には1999年の場合その前に二月の下旬λ=102゚Lsでも觀測されていた。このときはδ=10"程度であった。このハート型の形は1997年にはδ=14"台で、λ=087゚Ls(7Mar1997)頃から日本では觀測している。もっと大きな視直徑では1982年に日本からは29Mar(λ=105゚Ls)から6Apr(λ=108゚Ls、φ=22゚N、δ=14.7")邊りまでエリュシウムとケブレニアが明るく見えている。B光の欲しいところである。ギュンデス暗帶が濃い。2Jan(λ=117゚Ls)の像はω=178゚Wで、エリュシウムなど朝方に移っているが、夕端にIRでもオリュムプス・モンスが見える。矢張りB光の欲しいところである。

30Dec(λ=116゚Ls、φ=14゚N)はω=213゚Wで、δ=4.5"ながら非常に優れている。アエテリア暗斑は濃く、エリュシウムとケブレニアがY字型の明部を成している。1999年には日本からは31April(λ=118゚Ls)から5May(λ=120゚Ls)に(δ=14.2"邊りで)非常に明確であったことで、季節は好く合っている。實際には1999年の場合その前に二月の下旬λ=102゚Lsでも觀測されていた。このときはδ=10"程度であった。このハート型の形は1997年にはδ=14"台で、λ=087゚Ls(7Mar1997)頃から日本では觀測している。もっと大きな視直徑では1982年に日本からは29Mar(λ=105゚Ls)から6Apr(λ=108゚Ls、φ=22゚N、δ=14.7")邊りまでエリュシウムとケブレニアが明るく見えている。B光の欲しいところである。ギュンデス暗帶が濃い。2Jan(λ=117゚Ls)の像はω=178゚Wで、エリュシウムなど朝方に移っているが、夕端にIRでもオリュムプス・モンスが見える。矢張りB光の欲しいところである。

MFr氏の29Decはω=202゚Wで、北端が0.5で明るく、南端は1である。30DecのDPc氏は7:28GMTであるが、MFr氏は6時頃の觀測である。13Jan(λ=122゚Ls)はω=061゚Wで、アウロラエ・シヌスとマレ・アキダリウムが4で濃い。北辺は1に對し、午後のクリュセの1.5の明るさが目立っている。透明度が好く、氣温は-6゚Cだそうである。

日本ではMo氏が好く天氣を見て觀測している。筆者Mnは体調不良で29Decが缺測となったのは殘念だが、大體高氣壓を狙っておりMo氏に近い。そこで一緒に報告する。Mo氏は今回からフィルタを光映舎の干渉フィルタに換えた。22Dec(λ=112゚Ls)はMnがω=114゚W、124゚W、134゚W、143゚W、Mo氏がω=133゚W、141゚W、146゚Wの觀測だが、Mo氏はGでタルシスが明るいかと言ったところ。Mnもタルシスに明部を、ω=124゚W等では北半球朝方に淡い陰翳を見ている。北極域は小さく明るい。29Dec(λ=115゚Ls)には今季Mo氏は最初の良像を撮った。ω=057゚W、063゚W、069゚W、075゚W(+ω=082゚WのIR像)でマレ・アキダリウムが夕方に動いてゆく。特にクリュセが水蒸氣の夕霧で白い描冩がいい。アウロラエ・シヌスも出ている。31Dec(λ=116゚Ls)もMo氏がω=043゚W、048゚Wで矢張り良像:前者にはニロケラスとマレ・アキダリウムが好く出て、クリュセの水蒸氣描冩が好く、マルガリティフェル・シヌスもアウロラエ・シヌスも明確。後者にはガンゲスも出ていて、朝方にタルシスがやや白い。2Jan(λ=117゚Ls)にはMnがω=009゚W、019゚Wで觀測、マレ・アキダリウムがぼんやりと入って見えた。8Jan(λ=120゚Ls)はMnがω=309゚W、319゚W、328゚Wの觀測、シュルティス・マイヨルがが午後に見えるがヘッラスはやや白く明るい。クリュセが朝方に白く見える。Mo氏はω=320゚W:少し不安定だが、シヌス・サバエウスとシュルティス・マイヨルが出ている。ウトピアの暗帶。IRで北極冠か? 11Jan(λ=122゚Ls)にはMo氏がω=295゚W、302゚W、307゚Wで、シュルティス・マイヨル中心。ヘッラスはB光に余りはっきりせず、寧ろRで出る。12Jan(λ=122゚Ls)にはMnがω=270゚W(20:00GMT)、280゚W、289゚W、299゚Wで觀測、ヘッラスは最初から非常に白く明るい。O56でも見える。マレ・テュッレヌム方面は濃い。シュルティス・マイヨルは中央。ウトピアの暗部も確認。Mo氏はω=292゚W、296゚W:Bでヘッラスが明るく出て、カラーで白味が再現された。北極域も白いか。尚、Nj氏も筆者(Mn)の5゚Wあとを觀測していて、ヘッラスその他同様の結果を得ている。

Id氏は正月にはいって觀測開始した。1Jan(λ=117゚Ls、δ=4.6")はω=042゚W、051゚Wで殆どCMにマレ・アキダリウム。南半球朝方は明るいが白くない。後者は22:20GMTだが、日の出直前の由。12Jan(λ=122゚Ls)はω=302゚W、312゚W:ヘッラスがクッキリとして白い。シュルティス・マイヨルは出ているが、シヌス・サバエウスは弱くウトピアも不検出。北極冠は見えるかと言ったところ。13Jan(λ=122゚Ls)はω=290゚W、シーイングが悪く、シュルティス・マイヨルもヘッラスも鈍い。15Jan(λ=123゚Ls)はω=258゚W、268゚W、矢張りシーイングが冴えずヘッラスは寧ろ灰色で鈍い。

Mk氏は年末25Dec(λ=114゚Ls)ω=099゚W、30Dec(λ=116゚Ls)ω=041゚W、051゚Wの觀測、後者でマレ・アキダリウムが辛うじて認められる。快晴だが氣温は0゚C近い。5Jan(λ=119゚Ls)はω=350゚W、7Jan(λ=120゚Ls)ω=340゚Wは南半球に蔭、北極冠は存在が隣接する暗帶で分かる模様。9Jan(λ=121゚Ls)ω=319゚Wにはヘッラスの片鱗とシュルティス・マイヨルの陰翳、12Jan(λ=122゚Ls)ω=275゚W、285゚W;シュルティス・マイヨルもままならないが幽かに見える、後者ではヘッラスが茫洋。13Jan(λ=122゚Ls)ω=275゚W、15Jan(λ=123゚Ls)ω=241゚W、251゚Wの觀測であった。表日本は好く晴れ、15Janなどは-3゚C迄下がっているが、必ずしも高氣壓でなく9Jan、12Janを除いてシーイングは好くないようである。12Janも北陸や廣島ほどではなかったらしい。一般的に西高東低ではシーイングは見込みがないので、δの小さい間は空を選ぶようにした方がよい。