1998/99 Mars CMO Note

- 17-

from CMO #239

-- 夕方のシュルティス・マイヨル雲--

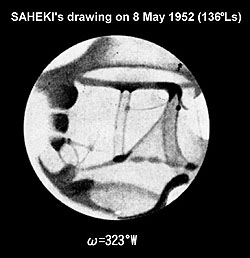

◆シュルティス・マイヨルが夕端に没するころ夕雲に覆われる時期がある。佐伯恆夫氏の著書には「大シュルチスが火星像の東端に接近した時(ここの夕暮れが迫る頃)にはシュルチスは非常に濃く明らかに見えるが、数本の白条が出現してこの大海を分断したり、或いはリビュアLibyaやイシスの神の地方Isidis R.に出現した夕霧におおわれて、大シュルチスは東側から、徐々に淡化し始める。このような珍象は春から夏にかけて頻繁に発生し、観測者を喜ばせてくれるものである」(p123)などとおいしそうな話があって、8 May 1952 23:00JST (14:00GMT) (最接近日で而も最接近時13:31TDTに近い)でのスケッチが掲げられている。季節は136°Lsである。ι=6°、δ=16.8"であった。ここにコピーする。

◆シュルティス・マイヨルが夕端に没するころ夕雲に覆われる時期がある。佐伯恆夫氏の著書には「大シュルチスが火星像の東端に接近した時(ここの夕暮れが迫る頃)にはシュルチスは非常に濃く明らかに見えるが、数本の白条が出現してこの大海を分断したり、或いはリビュアLibyaやイシスの神の地方Isidis R.に出現した夕霧におおわれて、大シュルチスは東側から、徐々に淡化し始める。このような珍象は春から夏にかけて頻繁に発生し、観測者を喜ばせてくれるものである」(p123)などとおいしそうな話があって、8 May 1952 23:00JST (14:00GMT) (最接近日で而も最接近時13:31TDTに近い)でのスケッチが掲げられている。季節は136°Lsである。ι=6°、δ=16.8"であった。ここにコピーする。

◆頻繁かどうかは、例えば、佐伯氏の1963年から1967年の同じ時期のスケッチには現れていないので言葉の綾であろう。筆者はこの記述を承知していたから、1980年代にも1990年代にも注目はしていたが、厳密に言えばこの二本筋綺觀には接していない。

◆佐伯氏は續けて「アントニアヂの火星図には・・・・・等をあげてある」(誰が?)としてアントニアディがNili PonsやArena、Crocea、Oenotriaを白条の部位としているような書きぶりであるが(やや文意不明)、アントニアディの本には一度ならず(というのはアントニアディは彼の觀測より過去の觀測を振り返っているから) 「一本の」白雲のバンドでシュルティス・マイヨルが南から切り離される、としているだけであると思う。ArenaとかCroceaもハーフトーン(demi-ton)としているだけで白雲記述はない(p86)。Oenotriaについてもp80に5 avril 1903の彼のスケッチが出ているが、矢張りハーフトーンというだけの意味であろう。季節は106°Ls邊りである。

◆佐伯氏は續けて「アントニアヂの火星図には・・・・・等をあげてある」(誰が?)としてアントニアディがNili PonsやArena、Crocea、Oenotriaを白条の部位としているような書きぶりであるが(やや文意不明)、アントニアディの本には一度ならず(というのはアントニアディは彼の觀測より過去の觀測を振り返っているから) 「一本の」白雲のバンドでシュルティス・マイヨルが南から切り離される、としているだけであると思う。ArenaとかCroceaもハーフトーン(demi-ton)としているだけで白雲記述はない(p86)。Oenotriaについてもp80に5 avril 1903の彼のスケッチが出ているが、矢張りハーフトーンというだけの意味であろう。季節は106°Ls邊りである。

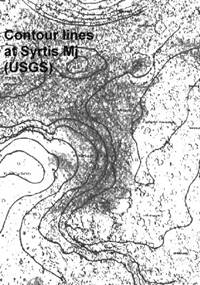

◆佐伯氏の記述になる夕霧は然しこの季節普遍的なもので、リビュアの夕雲の延長としてシュルティス・マイヨルを侵してくる。リビュアは比較的低地で、低空では低温の夜側からの風を受けて霧が起つが、これがシュルティス・マイヨルの前進でその領域に上がってくる(シュルティス・マイヨルは低濕地帯でなく、高臺である。リビュア西方のシュルティス・マイヨルは傾斜していてアエリアの高臺の方へ延びている)。特にUSGS(合州國地理調査所、1982)の地圖に依れば所謂シュルティス・マイヨル東岸の「トビ出し」の南側は凹型のスロープのようになっていて、霧がここに集中して登って來る場合は更に凝縮が起こり、シュルティス・マイヨルを分断したり淡化させたりする様子である。「トビ出し」はモエリス・ラクスの名殘であろうが、その上の「切り込み」についての初期の記述はCMO#013 p0109を參照されたい。

◆これまでシュルティス・マイヨルの夕霧についての1997年の觀測はCMO#184などで報告してあるが、そのp1992には伊舎堂 弘(Id)氏の舌状のシュルティス・マイヨル夕霧を描いた29 Jan 1997 (071°Ls)

ω=335°Wのスケッチが載っている。佐伯氏の1952年に對應するのは1999年であるから(2001年が1954年に對應するという意味で)、1999年について以下にその後の二三の觀測を拾っておく。

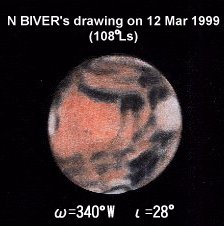

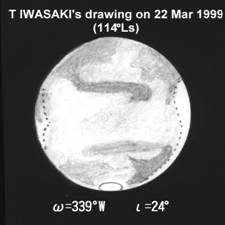

◆12 Mar 1999(108°Ls)にハワイでNicolas BIVER (NBv)氏が引用のようなスケッチを殘している。ω=340°W。次いで114°Lsに當たる22 Mar 1999には岩崎徹(Iw)氏のスケッチが「夕霧は霞状に透けた感じ」で捉えていて、兩者似たような感じである。Iw氏の場合ω=339°W、δ=12.9"、ι=24° 。

◆12 Mar 1999(108°Ls)にハワイでNicolas BIVER (NBv)氏が引用のようなスケッチを殘している。ω=340°W。次いで114°Lsに當たる22 Mar 1999には岩崎徹(Iw)氏のスケッチが「夕霧は霞状に透けた感じ」で捉えていて、兩者似たような感じである。Iw氏の場合ω=339°W、δ=12.9"、ι=24° 。

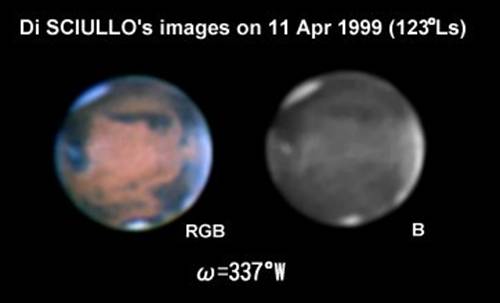

◆この夕霧に關して1999年の觀測の中ではフロリダのMaurizio Di

SCIULLO(MSc)氏の11

April 1999 (123°Ls)でのCCD影像が傑出している。ω=337°W、δ=15.1"、ι=11°。明らかに「トビだし」の南に夕雲が凝結している。この夕雲が先に述べたスロープの溝に深く延びていることの他に邊りにリビュア夕霧がシュルティス・マイヨル北部に擴がっていることも示している。

MSc氏のこの像は今回送附して貰ったものであるが、MarsWatchの他、S&T July 1999號 p124やNov 2000號 p142に載っている。特に後者は彼自身の"Color Planetary

Imaging for Beginners"という記事で、引用される木星像などはガニュメデの模様描冩などと共に秀逸である。望遠鏡は惑星用の25cmのf/8ニュートニアンで、火星はテレヴユー26mmプレッスル・アイピースを使ってf/55で撮っている。CCDカメラはStarlight Xpress

HX-516使用しているが、CCDチップはSonyである(Sony ICX084AL HyperHAD CCD )。處理はMaxlm DL (Cyanogen

Production)とPhotoshopを使っている。尚、このB光像にはややR光の漏れがあるように思う。

◆尚、同日Frank

MELILLO (FMl)氏が矢張りR像をω=338°Wで撮っていて、更にB像をω=346°W~ω=001°Wまで連續して撮像をしており(CMO #216 p2477 英文p2486)、特にω=345°W等ではリビュア霧が濃く出ている。

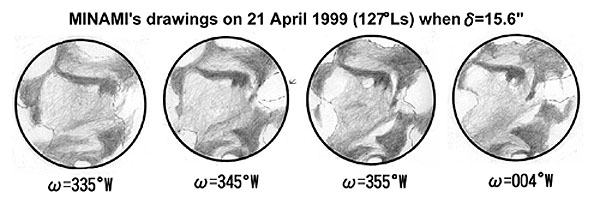

◆日本からは四月下旬に觀測範囲に入ってきた譯であるが、筆者(Mn)の21 April 1999(127°Ls)でのω=335°Wからω=004°W迄の生スケッチを並べる。29 April(131°Ls)まで同様に見られた。

◆實は未だ、佐伯氏の1952年の觀測の季節に到っていない。1952年は先に述べたように1999年に對應するが、衝が一週間遅かったのである。從って、最接近時でも15°Ls程ずれている。從って1999年は五月の上旬から中旬に掛けて迄ずれ込むことになる。

◆136°Lsをピックアップするなら、9 May 1999頃となり、當該地域はヨーロッパでの範囲になる。例えば7 May (135°Ls)ω=354°WのE SIEGEL (ESg)さんや8 May (136°Ls)ω=339°WのJ WÅRELL (JWr)氏の眼視觀測、13 May(138°Ls)ω=336°WのN FALSARELLA(NFl)氏のCCD觀測があるが(CMO #218)、明確ではない。MarsWatchには A J CIDADÃO氏の7May(135°Ls)ω=350°W、10 May (137°Ls)ω=345°WでのCCD像他が出ているが、單にシュルティス・マイヨル北部を侵す夕霧という感じである。

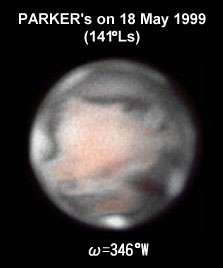

◆その後の例として、Don PARKER (DPk)氏の18

May 1999(141°Ls)ω=346°Wの例を引用する。MSc氏の雲に比べやや北に寄っているように見えるが、フィルターワークによるB光のリビュア雲の描冩は一定ではなく、強く依存するので必ずしも違いは言えない。

◆その後の例として、Don PARKER (DPk)氏の18

May 1999(141°Ls)ω=346°Wの例を引用する。MSc氏の雲に比べやや北に寄っているように見えるが、フィルターワークによるB光のリビュア雲の描冩は一定ではなく、強く依存するので必ずしも違いは言えない。

◆日本では29 May (146°Ls)から再び觀測可能になった。筆者の觀測ではこの日ω=345°Wから、シュルティス・マイヨルは北端を殘して霧で淡化している。ω=359°Wでの中島孝(Nj)氏のスケッチは既にCMO #234 p2779に掲載してある。30May(147°Ls)にはNj氏はω=331°Wから(筆者はω=336°Wから)觀測し、ω=346°W邊りではシーイングが向上し、Mnのω=355°Wでも然りで、そのスケッチは同じく#234 p2780にあるので參照されたい。δは14.5"で充分であったが、例の奇觀は見られていない。

◆このリビュア雲は前回レヴューしたebmと軌を一にするもので、矢張り水蒸氣のミグレーションと關係する。從って觀測される季節も北極冠の溶解が速まってから秋分迄であろうが、その後も注目する必要はあるから、2001年はその範囲にきっちり入る。

(南 政次)

Back to CMO #239 Home Page / Back to the Façade / Back to the CMO Home page