CMO 2001 Mars Report #16

2001�N�㌎�㔼�E�\���O���̉ΐ����V��

16 September 2001 (234��Ls) �` 15 October (253��Ls)

�����V���w��@�ΐ��ہ@�w�ΐ��ʐM�x�@��@��

���@

�����������_�������Ċ��Ɏl�����ɂȂ邪�A�ˑR�Ƃ��ĉΐ����Y��Ɍ����Ȃ��B��炩�ÐF�͗l�͞O�C�ɂł���������l�ɂȂ��Ă��āA�埆�̕��͓� ���x�͑����Ă���悤�����A�\�ʂ̍���肪���Ȃ��̂ł��낤�B�����A�Ǐ��I�ȉ��o�͂܂��N�����Ă���炵���A���ɂ͉��_���Z���Ȃ��Ă���悤�Ɍ�����Ƃ�������B�R���A�����l����10�b�p���������B����� 16 September (234��Ls) ���� 15 October 2001 (253��Ls) �܂ł��V�����������A16Sept����=11.9"�ł������̂ɛ����A15Oct�ɂ���=9.8"�ɗ������B�����ܓx����2��S����10��S�܂ʼn��т��B#237

p2846��Ns���̚���ҏƂ���ƕ����邪�A250��Ls粂肩���1986�N�A1969�N�A1954�N�������Ǝ��Ă���B�n���āA��Ɋ��̌��|���Ȃǚd���ɔ�r�\�ł���B�A���A���̑O�ł������l�̔�r������ƕ�����悤�ɁA�����l�͑��c����Ă���B���A�ΐ��̈ʑ��p�͂��̊��Ԓ� ��=46���ŁA�\����{�ɑ�ɂȂ���(46.3��)�B�ΐ��̐Ԉ܂͏オ���Ă���A15Oct�ɂ�-24��13'�ƂȂ����B

���x�͑����Ă���悤�����A�\�ʂ̍���肪���Ȃ��̂ł��낤�B�����A�Ǐ��I�ȉ��o�͂܂��N�����Ă���炵���A���ɂ͉��_���Z���Ȃ��Ă���悤�Ɍ�����Ƃ�������B�R���A�����l����10�b�p���������B����� 16 September (234��Ls) ���� 15 October 2001 (253��Ls) �܂ł��V�����������A16Sept����=11.9"�ł������̂ɛ����A15Oct�ɂ���=9.8"�ɗ������B�����ܓx����2��S����10��S�܂ʼn��т��B#237

p2846��Ns���̚���ҏƂ���ƕ����邪�A250��Ls粂肩���1986�N�A1969�N�A1954�N�������Ǝ��Ă���B�n���āA��Ɋ��̌��|���Ȃǚd���ɔ�r�\�ł���B�A���A���̑O�ł������l�̔�r������ƕ�����悤�ɁA�����l�͑��c����Ă���B���A�ΐ��̈ʑ��p�͂��̊��Ԓ� ��=46���ŁA�\����{�ɑ�ɂȂ���(46.3��)�B�ΐ��̐Ԉ܂͏オ���Ă���A15Oct�ɂ�-24��13'�ƂȂ����B

�@�V�����Ԃ͓��v�O�ォ��[���b���ƂȂ����B30Oct 2h�ɓ���ƂȂ�B�n���āA���낻����v�������x�̍ł��������ł���B

������������́A�����l�������A�V���҂͏��Ȃ��Ȃ��Ă���B�����A�V��Ȃǂ�����ΐ��ݗ͂͂���悤�ŁAId���ATs���ANj���̎O����100��ȏ���V�����n���Ă���BKm�����V�����Ԃ��E�ꎞ�Ԃɂ��ꍞ��ŁA�\�t�B�A��Ŏd���L�b�`���A�����ւ�L������ł���BMk�������v����_���Ă���B���AMo���͐ԓ��V�̌̏�̂��߂ɟk�O�Ȃ��獡��͙҉��o�҂Ȃ������B

�@BIVER,

Nicolas �j�R���E�r���F�[��(NBv) Noordwijk, Netherlands / Versailles, France#

5 Colour Drawings (21, 23 September; 8, 13# October 2001)

300x 20cm speculum / 330x 26cm speculum#

DOMBROWSKI,

Philip L�t�B���b�v�E�h���u���E�X�L�B�[(PDb)

�N��ཊi

Glastonbury, CT, USA

1 CCD Image (23 September

2001) f/25 30cm Meade SCT

with an Astrovid

ISHADOH,

Hiroshi �Ɏɓ� �O (Id) �ߔe Naha, Okinawa, Japan

�@�@�@ �@�@34 Drawings (16�`18, 20, 21

September; 2�`8, 10, 11, 13 October 2001)

530, 410, 340x 31cm speculum

KUMAMORI,

Teruaki �F�X �Ɩ� (Km) �� Sakai, Osaka, Japan

13 CCD Colour Images (20+, 24+, 26, 28 September; 2, 3, 4, 11, 14, 15+

October 2001)

+20cm Dall-Kirkham with a Sony PC-5 / 60cm Cassegrain $ with a Sony TRV-900

MELILLO, Frank

J �t�����N�E�����b��(FMl) �R��

Holtsville, NY, USA

5 CCD Images (26 September; 2, 8, 11, 15 October 2001)

20cm SCT with a Starlight Xpress MX5

MINAMI,

Masatsugu �� �� �� (Mn) ���� Fukui, Japan

75 Drawings (17, 18, 20, 22�`24, 26, 28

September; 3, 5, 8, 13�`15 October 2001)

480, 400, 600x 20cm refractor*

MURAKAMI,

Masami ���� ���� (Mk) ���V Fujisawa, Kanagawa, Japan

18 Drawings (22, 23, 24 September; 7, 11, 12, 14, 15 October 2001)

400,

320x 20cm speculum

NAKAJIMA,

Takashi �� �� �F (Nj) ���� Fukui,

Japan

43 Drawings (18, 20, 22�`24, 26, 29 September;

3, 6, 8, 14, 15 October 2001)

480, 400x

20cm refractor*

NARITA,

Hiroshi �� �c �A (Nr) ��� Kawasaki,

Kanagawa, Japan

26 Drawings (17, 18, 22�`26 September; 2, 3, 11�`13, 15

October 2001)

400x 20cm refractor

PARKER,

Donald C �h�i���h�E�p�[�J�[(DPk) �ŗ����B Miami, FL, USA

6 Sets of CCD Images (24/25 September; 6, 7, 14 October 2001)

f/44 41cm Newtonian equipped with a Lynxx PC

TEICHERT,

Gérard

�W�F���[���E�^�C�V�F���g(GTc) �@ Hattstatt, France

6 Drawings (17, 22, 28 September; 10, 11, 12 October 2001) 330, 310x 28cm SCT

TSUNEMACHI, Hitomi ��Ԓn�ЂƂ�(Ts) ���_ Yokohama, Japan

31 Drawings (18, 22, 23, 24, 29 September; 2, 11, 13, 14 October

2001)

360x

12.5cm Fluorite refractor

VALIMBERTI,

Maurice ���[���X����@�����x���e�B(MVl)

�S�嗘�� Viewbank, Victoria, Australia

9 Sets of CCD Images (21, 27 September; 8 October 2001)

f/85

15cm refractor with a TC245 based camera

$ �\�t�B�A��� �V���i Sakai City

Observatory

*

A. ���_�Ɖ��o�F

�@�����_�X�g�Ɉ˂鉩�_�͔����Ȃ��Ă���悤�ŁA�n�\�Ƀ_�X�g�������~��Ă���\��������B�ܘ_�����_�X�g���Y���Ă��邪�A�n�\�̃_�X�g���Ђ���̂��A�ΐ��\�ʂ͈ˑR�Ƃ��đS�ʂɘi���ĕs�����ł����A���ۏ�̝̉����R�����B�R���A�����Ǐ��I�ȉ��o��ᢐ���㔂��Ă���悤�ł���B

���_�ƃI�������v�X�E�����X�F

�@�I�������v�X�E�����X�̏㕔�͈��y�Ƃ���Id���͈���㔂�16Sept(235��Ls�A85��)��=188��W�A198��W�ȍ~���A17Sept(86��)��=169��W�A178��W�A18Sept(87��)��=174��W�A21Sept(90��)��=133��W�ȂǂŃ`�F�b�N���Ă���B����ł�17Sept(86��)��=148��W�Ŋm�F�A�܂�Km����20Sept(89��)��=133��W���`���ɂ��_�Ԍ�����BId������=188��W�ł͖w�njߌ�[�����A����ł�12:40LMT�ŁA�ߌ���V���͓���Ȃ��Ă���B��=133��W�ł́A�쒆�����A9:00LMT���ł���B���Ƃ��ƒ����̒���͒��ɒ���������ꍇ�A�R���g���X�g�ɂ���Ĉ��y�Ƃ��đ������Ă���桂����A�ߌ�ɂȂ��Ă����̂Ƃ��땂�����_�����M�������Ă��ğ��ۂ͕���A�R�x�_�͏o�Ă��Ȃ��ł��낤�B20Sept(89��)�̕M��(Mn)���V�@�ł́A�I�������v�X�E�����X�̑O���ɂ͉��o�̗��ꂪ����ꂽ(��=140��W)�B���A21Sept(90��)���S�嗘����MVl�����Ǒ��Ă��āA���̓���=149��W�A165��W�ɂ͖��m�ł���B

���o�ƃ\���X�E���N�X�̈�F

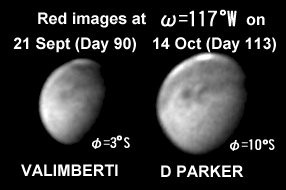

�@�����\���X�E���N�X�͉������Ă��Ȃ��B��Ɉ��p��MVl����21Sept

(90��)�̍ŏ�����=117��W�͏d�v�ł��낤�B

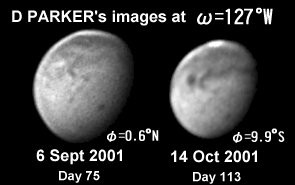

�@ �@���̊p�x��#251���p��6Sept(75��)�̓��߁E�h��(DPk)���̑�(�y�ь��14Oct�̑�)�Ɣ䌨�o�҂邩��ł���BDPk����6Sept���ɂ̓N�����^�X�E�t

�@���̊p�x��#251���p��6Sept(75��)�̓��߁E�h��(DPk)���̑�(�y�ь��14Oct�̑�)�Ɣ䌨�o�҂邩��ł���BDPk����6Sept���ɂ̓N�����^�X�E�t �H�b�T�G�Ⴕ���͐̂̃p�V�X���o�Ă���̂ł��邪�A����15cm�̑��ɂ��o�Ă���(��)�B�X��MVl���̑��ɂ͂��̒������k�ɈÔ���������B�ʒu�Ƃ��Ă̓��b���X�E�}���l���X�̓��[�̓�ł��낤���B����́A14Oct(252��Ls�A113��)��DPk������=117��W�A127��W�ɂ����鑜�ɔZ���o�Ă���B�A���A����ł͑R���̂��Ƃł͂Ȃ����A�\���X�E���N�X�Ɋ|�����Ă��邩�ǂ���? �Ƃ����Ƃ���ł���B

�H�b�T�G�Ⴕ���͐̂̃p�V�X���o�Ă���̂ł��邪�A����15cm�̑��ɂ��o�Ă���(��)�B�X��MVl���̑��ɂ͂��̒������k�ɈÔ���������B�ʒu�Ƃ��Ă̓��b���X�E�}���l���X�̓��[�̓�ł��낤���B����́A14Oct(252��Ls�A113��)��DPk������=117��W�A127��W�ɂ����鑜�ɔZ���o�Ă���B�A���A����ł͑R���̂��Ƃł͂Ȃ����A�\���X�E���N�X�Ɋ|�����Ă��邩�ǂ���? �Ƃ����Ƃ���ł���B

�@23Sept(92��)�̕M�҂��V���́A��=086��W�A096��W�A106��W�A125��W�ł��邪�A��=086��W���ł̓A�E�����G�E�V�k�X�̊Ԃɉ��o�̗��ꂪ����ꂽ�B�����Km����24Sept

(93��)��=090��W�Ō����Ă���(20cm-DK)�B����Mn����=086��W�A096��W�ȂǁB��҂ł͎������{�Ƃ̔�r�����ɂȂ��Ă���(�������m�[�g��23Aug�����V����HST��14Aug�̑��Ƃ���r������)�BMk����24Sept����=082��W�A091��W�ŁA�^�E�}�W�A�̖���̗�����V�@���Ă���B���A24Sept��Mn���V���ł���=125��W�܂ŁA�A���V�A�Ȃǃ^���V�X�̓삩�烁���m�j�A�Ɋ|���Ē����ɉ��o�̝����肪����BTs����23Sept(92��)��=108��W�A118��W�A24Sept��=108��W�����V���ňÔ����܂ވÕ������Ă��邪�A���̓����̖��邢���Ƃ��w�E���Ă���BMn��26Sept��=065��W�A074��W�A084��W�A094��W���ł̓����X�E�J�X�}��k�̖���͂悭�V�@�Ɉ����|����A��=104��W�ł͒����ɖ������o��B�����x���D���Ȃ�ƈˑR�Ƃ��ĉΐ��ʂ͖��邢���F�ł���B���̈��28Sept�܂ŒǐՏo�҂��B

�@���A24Sept��MGS�����U�C�b�N�����\��11���̈�Ă��v���X�E�R���t�@�����X��ᢕ\����Ă��邪(��q)�A�p�V�X�Ȃǖ��m�łȂ��B���b���X�E�}���l���X���o�Ă��邩��A����粂蓧�����͍������A�����X�E�J�X�}�̓�k�ɂ͖��邢�悪����B�����ɂ��A�͈͂̉��o���o�Ă���(�A�����U�C�N�ŁA�ߌ�̉f���̓\��t��)�B24Sept�ɂ͕���ŃA���V�A�E�����X�������ʼn��茰���ȉA�ȂȂ̂ł��邪(Mn�F��=096��W�ANj�F��=101��W)�AMGS��14hLMT�ł́A���ɃA���V�A�͑����W���Ȃ��Ă���B�Ȃ��ADPk����14Oct ��=127��W�̑��ŁA��=110��W��LMT��10h����ł���B

���_�ƃV�k�X�E�T�o�G�E�X�F

�@����ł�3Oct(102��)�ɂ���=347��W�A357��W�A007��W�A012��W(*)�A017��W�A021��W(*) (*��Nj��)�Ȃǂł���`�̃V�k�X�E�T�o�G�E�X�̐�ɃV�k�X�E�����f�B�A�j���m�F�o�҂��B��=026��W�ł̓V�k�X�E�����f�B�A�j����k�ɈÛ悪����悤�Ɍ������BId����4Oct(104��)����=002��W�A014��W�ŞO�C�ɃV�k�X�E�����f�B�A�j�𑨂��Ă���B�����A�V�[�C���O����������Ƒʖڂ̂悤�ŁA7Oct粂�܂ŋ@�������������A�V�k�X�E�T�o�G�E�X�����݂̂ł���BKm����4Oct(104��)��=344��W�ɂ͏o�Ă���悤�Ɏv���BNBv����13Oct(112��)��=022��W�A041��W�A16Oct(115��)��=358��W�ŁA�V�k�X�E�T�o�G�E�X�ƃV�k�X�E�����f�B�A�j�����Ȃ芮�S�Ȍ`�ŕ`���Ă���B���ᢕ\���ꂽHST��4Sept(73��)�̑��ɂ��ƁA�V�k�X�E�����f�B�A�j�͌����Ă���B�G�h���Ȃǂ��o�Ă��邪�A�V�Q�E�X�E�|���g�D�X��粂肪����o���A�܂������̓쉏�����o�����Ă��āA�V�k�X�E�T�o�G�E�X���������Ȃ��Ă���悤�Ɍ�����B���̎��y�ł��ÐF�͗l�̑N�s�x�͈����B

���_�ƃ}���E�L�������E���F

�@NBv����21Sept(90��)��=251��W�A23Sept(92��)��=222��W�̃X�P�b�`�ɂ��ƃ}���E�L�������E���͐���ɖ߂��Ă���悤�ł���BDPk����6Oct(247��Ls�A105��)��=196��W�ł̓}���E�L�������E������}���E�V���k���Ɋ|���ě����o���Ă���B���̑��ɂ̓��@���n�b�����_�C�ɉ����Č���A�v���|���e�B�X�T�������Ă���l�ł���B����ł̓}���E�L�������E����13Oct粂肩���V�����Ă��邪�A���[���c���ʼnE�����̖����~�̓��̗l�Ɍ�����B�R���A��=9.8"�ƂȂ��Ă���A�ڍׂ͓���BKm����11Oct(110��)��=275��W�A284��W�A14Oct(113��)��=243��W�̓}���E�L�������E���̏������Ă���A���_����i���������Ƃ������Ă���B

���o�Ƒ嗤�A�E�\�j�A�F

�@13Oct����15Oct�Ɋ|���āA�}���E�N���j�E��������āA�u�嗤�v�̖����ɔZ�W�������n�߂Ă���B�O�o��Km����11Oct(110��)��=275��W�A284��W�A�y��14Oct(113��)��=243��W�ɂ͑嗤�̍��n�����薾�邭�o�Ă���B�w�b���X���n�߁A���̑嗤�͏����o��ᢐ��ӏ��ł��邪�A���펞�ł��A�E�\�j�A�E�A�E�X�g�����X�͖��邢�̂ŁA���ӂ���B���X����������Ή��o�����A�����ȓ����͌��ɂ߂�����B�w�b���X�̌ߌ�͓��{����͏\����{�A��=300��W������=355��W粂�܂ő傫�������J����悤�ɖ��邭�����Ă���(Nj��&Mn)�B����PDb����23Sept(239��Ls)�ł����̂悤�ț���ł���(R��)�BMVl����8Oct(107��)����=308��W�A323��W�A330��W�A334��W�A338��W���ݍ�ɂ��o�Ă���B

B. �� �� ���F

�@16Sept(235��Ls)�ɂ���=2��S�ŁA�Ȍ��ւ���Ă䂭����A��Ɋ��͋}���ɏk�����Ȃ�������m�ł������BId���̃X�P�b�`�ɂ��ƁA20Sept(237��Ls�A��=3��S)���͓�Ɋ������ׂ��������A21Sept(237��Ls)�ɂ͏����������тĂ���B�\�����̂��x�݂̌�A2Oct(245��Ls�A����7��S)�ɂ͊��ɚ����������Ȃ��Ă���B�M��(Mn)���V���ł́A24Sept(239��Ls�A��=4��S)�ɏ��������������Ȃ��Ă���B������=080��W��Nj���͓�Ɋ��̒������_�e��薾�邢�ƌ��Ă���B26Sept(241��Ls�A��=5��S)��=065��W�œ�Ɋ��̒��������F��(Mn)�B26Sept��Km���̓�Ɋ����Y��ŁA�u�����悭���āv20cm����60cm�Ɉڂ����R�B28Sept(242��Ls�A��=5��S)�ł���������̑傫�������ANj����29Sept(243��Ls�A��=6��S)��=050��W�ŁA��Ɋ����~�Ղ̒��ɓ����Ă���̂ł͂Ȃ����Ɩ����Ă���BMn���V���ł�3Oct(245��Ls�A��=7��S)�ł͂�⏬�U��Ś����ƋI�^����BId����6Oct(247��Ls�A��=8��S)�ł́A��Ɋ��͖��邭�N�b�L�����Ă���l�ł���B���̓��~�[�j�V(�k��)���������R�B�ŏI15Oct(253��Ls)�ł���=10��S�ŁA�������邢�B

�@�Ƃ���ŁA�m�E�D�X�E�����X(�~�b�`�F���R)��1976�N�̃��@�C�L���O�̎B���Ɉ˂�A255��Ls�ʼn���̕����������Ƃ��ē�Ɋ������яo���Ă���(70��S�A330��W�̕���)�A267��Ls�ŕ������Ă���BCMO#007 p0048�̋L�q�Ɉ˂�A233��Ls����258��Ls�܂łƂ���������̂ŁA�������V���҂ɂ�email���V���˗����o�����BId����2Oct(245��Ls)��=034��W�ȍ~�A4Oct(248��Ls)��=002��W~�A5Oct(247��Ls)��=355��W~�A6Oct(247��Ls)��=338��W~�A7Oct(248��Ls)��=348��W~�A8Oct(248��Ls)��=321��W~�A10Oct(250��Ls)��=319��W~�ȂǂŁA���o�ɓw�߂����K��Ȃ������l�ł���BKm�������60cm�ɂ��3Oct(245��Ls)��=353��W�A4Oct(246��Ls)��=344��W�̑��𑗂��Ė�������A�\���͂�����̖̂����ł͂Ȃ��B�M��(Mn)��3Oct(245��Ls)��=357��W�O��A��=026��W�O��ŏo�Ă��邩�ȂƂ������S�����������A��Ɋ��{铂ɔ�ז��x�͂Ȃ������B8Oct(248��Ls)�ɂ��������\�ł������B�u�~�b�`�F���R�v�͍��n�łȂ���n���ƌ����Ă��āA�������������Ă���炵���̂ŁA�������Ă��邩���m��Ȃ��B���A26June��HST�̉f���ɂ͓�Ɋ��̓����Ƀm�E�D�X�E�����X�������Ă���A4Sept(227��Ls)��HST���̓�Ɋ����ɂ���粕��ɏo�Č����Ă���B

�@(�ҍl�̂��߂ɌJ��Ԃ��ƁA�{�{�����Y����1971�N��247��Ls�ł̃m�E�D�X�E�����X�̃X�P�b�`(��=010��W)�̖͛���#007p0049�ɂ���B#116�̕\���� ��1988�N262��Ls��Mk����TP�ʐ^(��=000��W)���ڂ��Ă��邪�A����ɂ̓m�E�D�X�E�����X���o�Ă���B1988�N�̃m�E�D�X�E�����X��239��Ls�`243��Ls�ŕ������n�߂鍠�̗l�q�ɂ��Ă̕M�҂̃X�P�b�`��Nj���̕�(

��1988�N262��Ls��Mk����TP�ʐ^(��=000��W)���ڂ��Ă��邪�A����ɂ̓m�E�D�X�E�����X���o�Ă���B1988�N�̃m�E�D�X�E�����X��239��Ls�`243��Ls�ŕ������n�߂鍠�̗l�q�ɂ��Ă̕M�҂̃X�P�b�`��Nj���̕�(

M MURAKAMI (Mk) took this picture by a refractor of

10cm OG

On 29 August 1988 at 15:24 GMT

(��=000��W, ��=20��S, 262��Ls, ��=21.8")

C. ���̑��F

�@Km����26Sept(241��Ls)��=058��W�ɂ͓�Ɋ��̖k�ɍג���������������B�A���M�����ɋ߂��Ƃ��낾���A�B���̃����X�E�A���Q���e�E�X�����m��Ȃ��B���̖k�̃}���E�G�����g�D���G�E���Ȃǂ͉���Z���Ȃ��Ă���BDPk����24/25Sept(240��Ls)��=297��W�A302��W�ł̓f���g�g���E�V�k�X���o�Ă���悤�Ɍ����鑼�A�}���E�e���b���k������㔂̖͗l����藣����Ă���̂������[���B8Oct

(248��Ls)��MVl������=308��W�ɂ��o�Ă��邩��A�n��ɍ~��Ă���̂ł��낤�B

�������� 11 Oct �����[�X��HST��MGS�̑��F

�@HST�ɂ��ΐ����V���͑厖���̔F�����Ȃ��������炩�A�r�͂��Ȃ��������炩�A�ǂ���ɂ��Ă����炩�ɒx�������̂ł��邪�AMGS���`��ᢕ\���x���A�����11Oct (�����e���̈ꃖ����ɍ��킹���̂ł��낤) �Ƀ����[�X���������B���������̂́AHST��8Aug�ɎB�e���Ă��邱�Ƃł��邪�A���̓łȂ��ƂɁA���̑��ł͒x�����ĐV��ᢕ\�͖����Ƃ��������ł���B�₯������26June�̃G�h�����S���`�����Ȃĉ��_�����Ƃ��Ă���̂��������AMGS�̃��U�C�N�`���Q (����31July��24Sept���o���Fhttp://www.msss.com/mars_images/moc/10_11_01_dust_storm/index.html)

�����̂�炸���͂��Ȃ��BMOC�́u���o���N�������ꏊ(where)���s���|�C���g�Ŏ����v�ƈВ����Ă��邪�A�ǂ̗l��(how)�Ƃ���桂ł͂��肦�Ȃ��B�ߌ�Q�������Ȃ���A�����ŋN���鉩�o����������킯���Ȃ�����ł���B���炩��MOC�ɂ͐ԓ���ɉ����Ċ�d�ɂ��B�e����Ƃ����y��㞂��Ă��邩��Ў藎���ł���B�L��قǐ��I�̉��_��݂͂���Ȃ��������Ƃ͊m���ł���(���͐���ȂƂ��ł��ߌ�̑�����ʏ�̃\���X�E���N�X���o�Ę҂Ă��Ȃ�)�B�_�G�_���A-�N�����^�X�ł̋����ۂ���������]��A�������߂̃G�����V�E��粂�̉��_����(�������߂đ�����ꂽ����)���������Ă���悤�ł���B����perfect���_�����߂��猩�Ă��܂�����(Scientists Track "Perfect Storm" on Mars)�Ƃ����Ȃ�AIAUC�ɂ����Ƒ����o���Ă����Ȃ����A�ƌ��������ł��ȁB����PressConferance�̌�ł����{�̐V���Ŏ��グ���Ƃ��날��܂������H�@�`���Ƃ��f���ɂ͂��̂��̂ɂ͐ӂ͂Ȃ����A��������R�����g�����Ă���ƁA�E�ƓI�ɉΐ����x�z����w�́u�Ă����炭�v��������B

�@���AMGS�ɂ��埆�̉��x���z�̑���ɏA���ẮA����6July��NASA�̃e���[�E�}�[�`��������CMO���ݗ�������A24June�ȍ~����Ƀw�X�y���A���_�X�g�ɂ���ĉ��x�����܂�̂������ꂽ�� (#247LtE�A�y��Web )�A�����TES(Thermal Emission Spectrometer)������`��������Ă���Bhttp://emma.la.asu.edu/dustindex.html

��TES���͙ҍl�ɂȂ�(2July�ɂ͂������Α��S�ʂ̉��x�������_�X�g�̓��҂ʼn��x���㏸���Ă���A��)�B������TES�`�����X�V����邩��A�����������Ƃ��͙ҏƂ��邱�Ƃ��o�҂悤�B

���������lj���:�@

DOMBROWSKI,

Philip L�t�B���b�v�E�h���u���E�X�L�B�[ (PDb)

�N��ཊi Glastonbury,

CT, USA

9 CCD Images (2, 7, 10, 12,

21 July; 2, 9, 27 August; 15 September 2001)

f/25

30cm SCT with an Astrovid

�@ �ԐF�������̑��ŁA2July(188��Ls�A9��)��=037��W�ł́A�ÐF�͗l������ɏo�Ă��邪�A7July(14��)�ȍ~�͕s�N���ɂȂ�B21July(28��)��27Aug(65��)�Ƃ���=217��W�����A�����Ƃ��}���E�L�������E���̐����̑傫�ȈÕ����o�Ă���B�R�l�`�J�b�g�͓��C��NY�̒����k�ł���B42��N�ʂł��낤���B

������������(25 Nov

2001�j)��16 Oct (253��Ls)����15 Nov 2001 (272��Ls)�����V�����������[����B�͎O���̕��ւ������������B

Back to CMO

#252 Home Page / Back to the Façade /Back to the CMO Home Page