CMO 2001 Mars Report #17

2001年十月後半・十一月前半の火星面觀測

16 October 2001 (253°Ls) 〜 15 November (273°Ls)

東亜天文学会 火星課 『火星通信』 南 政

次

♂・・・・・・ 火星は視直徑を小さくしているが、高度が上がってきて、可成りの時間觀測出來るようになった。今回は、 16 October

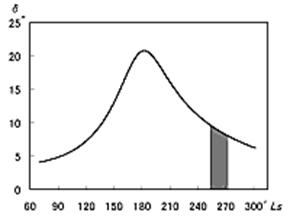

(253°Ls) から 15 November 2001  (273°Ls) の觀測をレヴューするが、この間に視直徑 δ は9.7"から8.1"に落ちた。視赤緯は−24°10'から−18°30'へ上昇したので、福井では往時の那覇での高さに近い。中央緯度 φ は11°Sから19°Sへ延びた。位相角 ι は46°から44°へと圓味へ戻りつつある。尚、11Novには南半球の夏至(北半球では冬至)となった。

(273°Ls) の觀測をレヴューするが、この間に視直徑 δ は9.7"から8.1"に落ちた。視赤緯は−24°10'から−18°30'へ上昇したので、福井では往時の那覇での高さに近い。中央緯度 φ は11°Sから19°Sへ延びた。位相角 ι は46°から44°へと圓味へ戻りつつある。尚、11Novには南半球の夏至(北半球では冬至)となった。

觀測時の氣温は十月中旬20°C前後であったが、十一月中旬には10°C前後を紀録するようになった。レオニーヅの早晨は福井氣象臺で5.6°Cだったそうである(那覇は17.4°C)。3Novには白山に雪が降ったようである(初冠雪というのは初雪と違うらしく、麓から見えなければいけないそうで、初冠雪は翌日かも知れない。4Novには足羽山から冠雪の白山が眺望出來た)。Hk氏からのお便りに拠れば、日本アルプスも4Novに初冠雪だったそうである。

♂・・・・・・今回の観測報告は次の様であった。火星の高度が變化と夕暮れが早く、Mk氏も機會が増えた。逆にNj氏は薄明觀測が休日以外難しくなった。Ak氏も休日には天候の條件さへ好ければ數次に及ぶ觀測が可能のようである。Ts氏は興に乗ったようであるが、氣温が下がりますのでご自愛下さい。Mo氏の望遠鏡は未だ動かないのは殘念である。DMr氏はこれが最後の様である。

AKUTSU, Tomio 阿久津 富夫 (Ak) 栃木・烏山 Tochigi, Japan

10 Sets of CCD Images (20, 27 October; 11 November 2001)

f/70 32cm

speculum with a Teleris 2

BIVER,

Nicolas ニコラ・ビヴェール (NBv)

7 Colour Drawings (16, 21# , 24 October; 3# November 2001)

300x 20cm speculum / 510, 330x 26cm

speculum#

DOMBROWSKI,

Philip L フィリップ・ドムブロウスキィー (PDb)

康涅狄格

Glastonbury, CT, USA

3 CCD Red Images (18, 30 October; 11 November 2001)

f/30 30cm SCT with an Astrovid

ISHADOH,

Hiroshi 伊舎堂 弘 (Id) 那覇 Naha, Okinawa, Japan

21 Drawings (18, 22, 24, 25, 26, 27 October; 2, 3, 5, 10, 12 November

2001)

400, 340x 31cm speculum

KUMAMORI,

Teruaki 熊森 照明 (Km) 堺 Sakai, Osaka, Japan

13 CCD Colour Images (20, 24, 25, 27, 31 October; 7, 10 November 2001)

60cm Cassegrain $ with a Sony TRV-900

MELILLO, Frank

J フランク・メリッロ (FMl) 紐約 Holtsville, NY, USA

7 CCD Images (19, 28, 30 October; 6, 10 November 2001)

20cm

SCT with a Starlight Xpress MX5

MINAMI,

Masatsugu 南 政 次 (Mn) 福井 Fukui, Japan

72 Drawings (18〜20, 26, 27, 29〜31 October; 2, 4, 7, 10, 11, 14, 15 November 2001)

480, 400x 20cm refractor*

MOORE, David M

デイヴィッド・ムーア (DMr) 亞利桑那 Phœnix, AZ, USA

2 Sets of CCD Images (3, 11 November 2001) f/35 36cm Cassegrain

with an Astrovid

MURAKAMI,

Masami 村上 昌己 (Mk) 藤澤 Fujisawa, Kanagawa, Japan

15 Drawings (19, 20,

23, 31 October; 4, 11, 12 November 2001)

320x 20cm speculum

NAKAJIMA,

Takashi 中 島 孝 (Nj) 福井 Fukui,

Japan

15 Drawings (18, 23, 29 October; 4, 10, 11 November 2001)

480, 400x 20cm refractor*

NARITA,

Hiroshi 成 田 廣 (Nr) 川崎 Kawasaki,

Kanagawa, Japan

21 Drawings (19, 20, 24〜27, 31 October; 1, 4,

11, 14 November 2001)

400x 20cm refractor

PARKER,

Donald C ドナルド・パーカー (DPk) 佛羅里達 Miami, FL, USA

10 Sets of CCD Images (24 October; 8, 11/12 November 2001)

f/44 41cm Newtonian equipped with a Lynxx PC

TEICHERT,

Gérard ジェラール・タイシェルト(GTc) 法 Hattstatt, France

5 Drawings (30 October; 1, 3, 10, 11 November 2001) 330, 310×28cm SCT

TSUNEMACHI, Hitomi 常間地 ひとみ (Ts) 横濱 Yokohama, Japan

43 Drawings (19, 20, 24, 26, 27, 31 October; 4, 7, 11, 12, 14 November

2001)

360x 12.5cm Fluorite

refractor

VALIMBERTI,

Maurice モーリス・ヴァリムベルティ(MVl)

澳大利亞 Viewbank, Victoria, Australia

4 Sets of CCD Images (27 September; 3, 14 November 2001)

f/92 15cm refractor with a TC245 based camera

$ ソフィア・堺 天文臺 Sakai City

Observatory

*

前 置 き:

期間中、南極冠は鮮やかに見えていた。Id氏は南極冠がクッキリと浮かび上がるという描寫を何度かしている。黄雲は殆ど消え掛かっていると思われ、水蒸氣による活動が再開され始めている。

18 Oct (255°Ls)〜 23 Oct 258°Ls):

この時期、日本からはマレ・キムメリウムからマレ・シレヌムに掛けて見えていた。ヘスペリアはやや淡く出てきているようである。マレ・シレヌムの西端はΩ=180°Wまで迫り出している様に思われる。但し、シュムプレガデス・インスラエは廣くトンで居るように見える。朝霧などが淡く見られ、水蒸氣が動き出している。

18Oct(255°Ls)にはPDb氏がω=044°WでR像を得ているが、マレ・エリュトゥラエウム等の暗部が可成り濃くなっていること、南極冠が明確であることなど示している。同じ日、日本ではMnがω=209°Wから。ω=229°W(Mn)では大陸の朝方(ヘッラス)に鈍く白い霧が見られる。

19Oct(118日、255°Ls)ω=190°WのMnの觀察では北半球の砂漠はややピンク色に戻しており、矢張り浮游黄雲は可成り薄い。ω=199°Wでは朝方のアウソニアに多分水蒸氣の淡い雲が出ていた。但し、像全體は未だ明るい黄色であって、淡い浮游黄雲の存在は確かである。φ=11°S、δ=9.6"、ι=46°。

20Oct(256°Ls)ω=180°WのMk氏の觀察では朝霧の他、明部のエレクトリス-エリダニアが白味を帶びていると紀録。Km氏のω=180°W、192°Wの像では矢張り、エレクトリス-エリダニアは惚けた明帶である。Ts氏はω=187°Wで北半球は赤みを帯びた黄色と言う指摘。南極冠の周りは暗く、マレ・クロニウムであろう。Ak氏はω=188°W。

22Oct(257°Ls)ω=212°WでId氏はマレ・キムメリウムの全貌を捉えている。23Oct(258°Ls)にはNj氏がω=170°W、180°Wで北半球午後に暗斑を見ているようだ。

24 Oct (258°Ls):

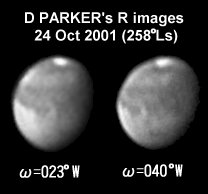

この日(φ=13°S、δ=9.2"、ι=46°)のDPk氏のω=023°W、028°W、036°W、040°Wの像は良像で、澤山のことを示しているが、二三擧げるとシヌス・ メリディアニが復活していること、アウロラ・シヌス、マルガリティフェル・シヌスからからマレ・エリュトゥラエウムに掛けて暗色模様には黄塵の沈殿が斑に見られること、それにアルゲンテウス・モンスが白く輝いていることである。RとGに出ているから雲ではなく氷結であろう。アルギュレに位置するかも知れないが、「白銀色の山」と言う意味のアルゲンテウス・モンスがこの場合はいいように思う。

メリディアニが復活していること、アウロラ・シヌス、マルガリティフェル・シヌスからからマレ・エリュトゥラエウムに掛けて暗色模様には黄塵の沈殿が斑に見られること、それにアルゲンテウス・モンスが白く輝いていることである。RとGに出ているから雲ではなく氷結であろう。アルギュレに位置するかも知れないが、「白銀色の山」と言う意味のアルゲンテウス・モンスがこの場合はいいように思う。

もともとはΩ=030°W、Φ=70°Sに定義されるが(アントニアディ1924年)、DPk氏の像ではΩ=040°W邊りであろうか。この白斑は既報(#252)のように、26Sept(241°Ls)ω=058°WのKm氏の像に出ているものであるが、もし、これが南極冠の初期の縁から出た水蒸氣が氷結したものであれば、240°Ls(95日)邊りから黄雲が衰退し、水蒸氣の活動が活發化していることの證左になろう。十一月に入って、後述のようにVMl氏や日本でよく觀察されるようになる。尚、筆者(Mn)は1986年に14Sept1986(244°Ls)ω=055°W、21Sept1986(248°Ls)ω=023°W等で見えているので、比較して今回も氣象は正常に戻ったと言えよう。尚、DPk氏の記述のよれば、24Oct像の内、ω=023°WのR光像にノウゥス・モンスの痕跡が南極冠から離れて淡く見えている。258°Lsでは妥當である。CMO#111を參照されたい。

この24Oct2001には日本ではTs氏がω=138°W、148°W、Km氏がω=153°W、Id氏のω=173°W、183°W等の觀測がある。Id氏はオリュムプス・モンスを精査するが不成功。マレ・シレヌムの東端は矢張り北へ張り出しているようである。

25 Oct (259°Ls)〜 31 Oct (263°Ls):

25Oct(259°Ls)Km氏はω=130°W、141°Wで撮像、マレ・シレヌムの東のお尻の下がり、若しくはダエダリアの暗部を捉えているが、後者ではそこと左端の暗部との間に明帶を捉えている。

26Oct(260°Ls)にはTs氏はω=129°W、139°W、148°W、158°Wと觀測しているが、ω=129°W〜139°Wでは午後端近くのダエダリアの暗部に注目し、アルシア邊りも翳っている。この日Id氏はω=151°W、161°Wでオリュムプス・モンスの検出に努めたが、二三度現れた様な感じだけで確固とした像は得られなかった。スミス-スミスのパターン(CMO#134)ではこの時期白雲活動がないのだが、1988年には270°Ls臺では視直徑の24秒角に近く、白雲でなく頂上附近が圓っぽく明るく見えていた(一方同時期アルシアがB光では白雲を被っていた)。今回は異常事態だから、ズレがあっても好いが、白雲活動があっても未だιが深すぎるであろう。

27Oct(260°Ls)Id氏は再度試みたが全く検出できなかった。黄雲の衰退に伴ってコントラスト効果もなくなっているのであろう。27Oct(260°Ls)には筆者(Mn)はω=109°W、119°W等の觀測だが、ソリス・ラクス西北の暗斑は健在であった。同日Km氏のω=111°W、120°Wの像や、同じくω=134°WのAk氏の像ではこの暗斑がダエダリアの暗部から獨立して見えている。筆者の觀測ではこの日は後方、メムノニアの方が明るく前方のタウマシアは然程でなかったが、

29Oct(262°Ls)ω=119°W、30Oct(262°Ls)ω=099°W、109°Wでは前方、つまりアウロラ・シヌスに續くタウマシアからオピルに掛けての方が可成り明るかった。

31Oct(263°Ls)には福井はシーイングが好く、筆者はω=060°W、070°W、080°W、090°W、099°W、109°Wと觀測したが、ω=070°Wにはモンス・アルゲンテウスが見え、南極冠は600×でも明確である。南極冠の前方はハッキリしているのに對し、後方朝方は惚けている。アウロラ・シヌスが濃く、續くタウマシアからオピルが明るく見えている。ω=080°Wでは、オピル-カンドルが寧ろ赤く見えた。北極雲はこの日は弱い。ソリス・ラクス領域の暗斑は可成り大きくなった様に見える。ω=099°Wには可成り中に入って來ている。朝方は水蒸氣による朝霧。

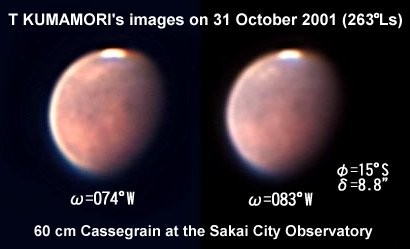

Km氏の堺も同日シーイングが好く、ω=074°W、083°Wではアルゲンテウスが白く出ており、オピルが小さく確固として明白である。ソリス・ラクス領域の暗斑は通常のソリス・ラクスより可成り西北であることが判る。南極冠は形状が出ている。

Km氏の堺も同日シーイングが好く、ω=074°W、083°Wではアルゲンテウスが白く出ており、オピルが小さく確固として明白である。ソリス・ラクス領域の暗斑は通常のソリス・ラクスより可成り西北であることが判る。南極冠は形状が出ている。

FMl氏が28Oct(261°Ls)ω=309°WのR像ででヘッラスが大きく明るく(南極冠より)アラートを出したのであるが、これについての反應は後のMVl氏や日本の觀測では否定的である。PDb氏の30Oct(262°Ls)ω=295°WのR像ではヘッラスは明るいが、南極冠も出ている。DMr氏は後述のように3Novに同じ角度で撮っている。

2 Nov (263°Ls)〜 6 Nov (266°Ls):

2Nov(263°Ls)には筆者(Mn)はω=056°Wで三角形のアルゲンテウス・モンスを検出、アウロラエ・シヌスの後方は依然明るい。Id氏はω=082°W前後で、矢張りオピル南北を明るく見ている。ガンゲスが出ている。

3Nov(265°Ls)には澳大利亞のMVl氏がω=059°W、072°Wで撮像、アルゲンテウス・モンスが明確である。後者はMVl氏の27Sept(241°Ls)ω=075°Wの像 (これは前回レヴュー洩れ) と對比出來る。アウロラエ・シヌス邊りの暗部は前回に比べ可成り恢復している様子が分かる (沈殿した黄塵も薄くなっている) 他は、前回のタウマシアからオピルに掛けての明部は殆ど變わらない。今回のソリス・ラクス領域の暗斑は可成り明確になっている。尚、27Septの像もアルギュレ-モンス・アルゲンテウスの明部は出ている(Km氏の像と同じLs)。

3Nov(265°Ls)にはId氏がω=063°Wで觀測、少し遅いがモンス・アルゲンテウス邊りの明部を捉えている。この日は首里文化祭だった由で、音曲が聞こえてくる由。

4Nov(265°Ls)にはNj氏と筆者はω=019°W〜070°Wまで觀測、ω=035°Wから058°Wまでモンス・アルゲンテウスが見える。Ts氏は同日、ω=031°W、041°Wでモンス・アルゲンテウスを検出している。Id氏も5Nov(266°Ls)ω=048°W等で見ているようである。Id氏は暗色模様の濃度が相當恢復していると判断している。南極冠は中に入って明白明確。

尚、ダイアモンドバックスの本據地のDMr氏は3Nov(265°Ls)ω=295°Wで撮像、大きな明るいヘッラス領域を捉えていて複雜に見えるが、詳細は判らない。南極冠は見える。朝方のシュルティス・マイヨルもR、IRでは好く出ている(B光では弱いか)。6Nov(266°Ls)にはFMl氏がω=215°W、221°Wで撮っている。

7 Nov (267°Ls)〜 10 Nov (169°Ls):

7Nov(267°Ls)には筆者はω=349°Wから037°Wまで觀測した。最初ヘッラスが午後側に明るいが、ノアキスには黄雲の擾亂はない。南極冠は綺麗に見え、ノウゥス・モンスが淡く見えるか、というところだが、白くない。 シヌス・サバエウスの附け根は太く、その先にシヌス・メリディアニが痩せて淡いが好く見える。φ=17°S。ノアキスの暗帶はマレ・エリュトゥラエウムへ繋がる。この暗帶の南はやや明るい。ω=017°Wでは南半球朝方縁に朝霧が見られた。

シヌス・サバエウスの附け根は太く、その先にシヌス・メリディアニが痩せて淡いが好く見える。φ=17°S。ノアキスの暗帶はマレ・エリュトゥラエウムへ繋がる。この暗帶の南はやや明るい。ω=017°Wでは南半球朝方縁に朝霧が見られた。

Km氏はω=002°W等で撮像、シヌス・メリディアニが出ている。ノアキスの暗帶の南にはやや明るい帯が見られる。Ts氏は雲間からω=021°W。南極冠が縁に取り巻かれてクッキリと明瞭、暗色模様も可成り濃くなっていると判断。北極雲は淡いが、境界は比較的明確で、その南の赤味を帯びた黄色。

8Nov(269°Ls)にはDPk氏がω=213°W、219°W、222°Wで撮像、マレ・キムメリウムの全貌を寫す。マレ・キムメリウムとマレ・テュッレヌムの東の尾との繋がりは原型に近く、南の明るいエリダニアがこの接點を抉る。

10Nov(269°Ls)にはNj氏とMnはω=320°W〜349°Wで觀測、ヘッラス内に輝度の違いが見られる。シヌス・サバエウスとマレ・セルペンティスが大きな濃い模様のように見え、ω=335°W(Nj)、ω=339°W(Mn)ではシヌス・メリディアニが見えてくる。ヘッレスポントゥスは一様ではない。ノアキス南部から朝方に朝霧。この日Km氏は薄明から撮影に入り、ω=324°W、333°W。前者にはヘッラスの西部の明斑を寫している。ヘッラスは北の砂漠より明るいが、28OctのFMl氏の時のように最明部は大きくない。Id氏はω=006°W、016°Wで觀察:朝霧を幽かに見ている。南極冠はクッキリだが、やや黄色味を感じている。マレ・セルペンティスの附け根は矢鱈濃い。10NovにはアメリカでFMl氏がω=177°W、182°WでR像を得ている。

11 Nov (270°Ls)〜 15 Nov (172°Ls):

11Nov(270°Ls)00:58GMTにはDMr氏がω=214°Wで撮像、IRではマレ・キムメリウムの形が出ていてヘスペリアが切れている。南の大陸は明帶でエリダニアが明斑。この角度はDPk氏の8Novのω=213°Wと共に、#248 p3071のMo氏の像と同じ角度のシリーズに属する。日本ではAk氏が太陽の未だ高い 5:54 GMT (14:54JST) ω=286°Wから開始、IR光で模様を検出して、ω=342°Wまで八像を並べる。ヘッラスがコンパクトに明るく、自転してゆく。ω=302°Wではマレ・ハドリアクムが完全に出ている。合成は選んでω=304°W、328°W、340°Wを報告。像としては最後のものが秀逸で、B光が好いのが原因。南極冠が明白で、マレ・セルペンティスとシヌス・サバエウス東部が實に濃く寫っている。ノアキスの斜め暗帶の南には淡い明帶が沿う。この日、筆者は16hJST ω=303°Wから、シュルティス・マイヨルはマレ・テュッレヌムと切り離されている。マレ・ハドリアクムは南部が見える。ヘッラスは北部に黄塵溜まり。Nj氏はω=317°Wから。南極冠が明白。アエリアはヘッラスより暗い。ω=349°W(Mn)では、南半球朝方が霧。Ts氏はω=312°W〜351°Wで觀測、ヘッラスは小型で圓く、黄白色で明るい。マレ・セルペンティスが濃く、ω=351°Wではシヌス・メリディアニが見える。朝側南半球高緯度に明斑。北極雲はp側が白く光る。Mk氏は11Novはω=310°W〜349°Wまで五回觀測、ω=310°Wではマレ・セルペンティスの邊りがシュルティス・マイヨルより濃い。ω=330°Wではシヌス・サバエウスが可成り強くなってくる。ω=340°Wではリビュア雲がシュルティス・マイヨルを侵している。11Novから12Novに掛けて、DPk氏がω=179°W、192°W、195°Wで撮像:マレ・シレヌムとマレ・キムメリウムとの繋がりが捉えられる。エレクトリスが暗帶を抉る。最早オリュムプス・モンスは暗點として寫らない。

明けて12Nov(270°W)にはTs氏はω=303°W〜351°Wで觀測、ω=303°W、313°Wではシュルティス・マイヨルが明確で兩側が黄色味を帶びて明るい。ω=322°Wではノアキスの斜め暗帶の南に明帶。マレ・セルペンティスの他、シヌス・サバエウスが太く見える。ω=342°Wでヘッラスは端に來て、黄色味を帶びた白で、よく目立つ。Id氏はω=340°W、349°Wでの觀測だが、シーイングが悪く、マレ・セルペンティス邊りは濃いが、比較してシュルティス・マイヨルが弱く検出出來ない。多分、透明度の所爲で寧ろ午後端の白雲が検出出來ないのであろう。

14Nov(272°Ls)にはTs氏はω=283°W〜303°W、ω=293°Wではマレ・テュッレヌムに濃度を感じる。その北のp端の白雲に注目。Ts氏のヘッラスは小さ目であるが、この日のMVl氏のω=308°Wの像ではヘッラスはコンパクトであり、南極冠に比して全く白さはない。北半球p端の白雲は顕著。この日福井は空の状態がよくなかったが、ω=290°W〜339°W。南極冠の白色とヘッラスの有色が對比していた。ω=320°W以降はリビュア雲が強くなる。O56でも明るい。この日ドーム内で8°Cまで下がった。

15Nov(272°Ls)にはMnはω=261°W〜315°W、ω=261°Wでは南半球大陸のp端に小さな明るい白雲、ω=271°Wでも殘っていた。この時はヘスペリアが切れ込んでいる。ヘッラスは次第に朝方で朝霧らしく可成りの明るさ、一方シュルティス・マイヨルはω=281°Wに到っても定かでなく、朝霧に覆われていると思われた。ι=45°。

後 置 き:

ヘッラスの明るさが引き續き目立ったが、これは矢張りこの時季としては異常であると思われる。1986年のこの季節ではクリーム色で、午後に移っても然程の明るさでは無かったように思う(2Nov1986で275°Ls、φ=19°S)。1988年のこの時季にはヘッラスの内部は複雜に濃淡があり、幾つか明斑は點在するものの全體に鈍く(10Sept1988で270°Ls)、アウソニアの方がスッキリと明るかった。從って、今年のヘッラスは未だ黄雲現象の余波を受けている。ソリス・ラクスの邊りも未だ異常であるが、1988年には285°Ls邊りでソリス・ラクス領域の朝方に濃い(多分黄塵混じりの)朝霧が觀察された(#108參照)ので、これからの白雲活動は興味深い。

♂・・・・・・追加報告:

AKUTSU, Tomio 阿久津 富夫 (Ak) 栃木・烏山 Tochigi, Japan

2 Sets of CCD Images (16, 29 September 2001) f/70 32cm speculum with a Teleris 2

16Sept(234°Ls)にはω=165°Wで、29Sept(242°Ls)にはω=039°Wで撮像されている。Ak氏の黄雲の黄色は独特で綺麗だが、後者ではその色合いは變化しており、マレ・エリュトゥラエウムが仄かに見える。

♂・・・・・・次回(25 Dec 2001號)は16 Nov (273°Ls)から15 Dec 2001 (291°Ls)迄の觀測をレヴューする。

Back to CMO

#253 Home Page / Back to the Façade /Back to the CMO Home Page