CMO 2001 Mars Report #21

2002年二月後半・三月前半の火星面觀測

16 Feb 2002 (328゚Ls)

~ 15 Mar 2002 (342゚Ls)

OAA東亜天文学会 火星課 『火星通信』 南 政

次

♂・・・・・・春分ともなると日が長くなり、火星の導入は遅くなり、また火星の視赤緯は上がっているとはいえ、日没時には殆ど太陽の眞上に移動してきた爲に、火星の周りは明るく、たとえ火星を視野内に捉えてもコントラストが低く、日没直前まで待たなければならず、相當觀測は辛くなってきた。視直徑も限界に近い。今回は次の期間を扱う:

16 Feb 2002 (328゚Ls) ~ 15 Mar 2002 (342゚Ls)

視直徑 δ は16 Febで5.1"であったが、15 Marには4.6"となった。視赤緯は+8゚から+15゚へと更に高くなっている。季節は328゚Lsから342゚Lsに進んだ。中央緯度 φ は24゚Sから17゚Sに落ち、位相角 ι は32゚から28゚まで回復した。

今春は特に異常氣象で、櫻の開花が十日から一週間早かった他、黄砂が強かった。後者の爲、後半は透明度が相當悪く、日没前の火星のコントラスト低下は拍車が掛かる。

♂・・・・・・今回の觀測状況は次のようになっている。イギリスのDPc氏が視赤緯の向上に伴い安定した像を作りだしている。

ISHADOH,

Hiroshi 伊舎堂 弘 (Id) 那覇 Naha,

Okinawa, Japan

10 Drawings (22, 26 February; 2, 4, 7, 9, 10, 11,

340, 400,

530×31cm speculum

KUMAMORI, Teruaki 熊森 照明 (Km) 堺 Sakai, Osaka, Japan

7 CCD Colour Images (16, 20, 22

February; 9,

60cm Cassegrain# with a

Sony TRV-900

MINAMI, Masatsugu 南 政 次

(Mn) 福井 Fukui, Japan

14 Drawings (16, 20, 22 February;

600, 480, 400×20cm ED Goto

refractor *

MOORE, David M デイヴィッド・ムーア (DMr) 亞利桑那 Phnix, AZ, USA

1 Set of CCD Images (

f/40 36cm F/13.5 Cassegrain with a Starlight Xpress

HX5

MORITA, Yukio 森田 行雄 (Mo) 廿日市 Hatsuka-ichi, Hiroshima, Japan

12 Sets of CCD Images (22, 24, 25

February; 3, 8,

f/50 25cm speculum equipped with an ST-5C

MURAKAMI, Masami 村上 昌己

(Mk) 藤澤 Fujisawa, Kanagawa, Japan

3 Drawings

(24 February; 10,

320×20cm speculum

NAKAJIMA, Takashi 中 島 孝 (Nj) 福井 Fukui,

Fukui, Japan

8 Drawings (16 February;

480, 400×20cm ED refractor *

PARKER, Donald C ドナルド・パーカー

(DPk) 佛羅里達 Miami, FL, USA

1 Red Image (

f/44

41cm F/6 Newtonian equipped with a Lynxx PC

PEACH, Damian A デミアン・ピーチ(DPc) ロチェスターRochester,

Kent, UK

3 Colour CCD Images (16 February;

1,

f/29

31cm Meade SCT with an ST-5C

# ソフィア・堺 天文臺 Sakai City

Observatory

*福井市自然史博物館屋上天文臺 Fukui

City Observatory

DPc氏(イギリス)からの報告:

♂・・・・・・ 流石のイギリスでも視赤緯が上がって、水平高度は30゚を越えた様で、氣流が好ければ未だ好い觀測が出來る状況のようだ。DPc氏の16 Feb (328゚Ls)はω=216゚Wで、δは5.1"ながら、好く出ている。南極冠はマレ・クロニウムに取り巻かれて小さく明確である。マレ・キムメリウムの南にエリダニアが好く描寫され、スカマンデルも出ている。マレ・シレヌムが予想以上に奥まっている。

1 Mar (335゚Ls)には更に綺麗な良像をω=091゚Wで得た(17:44GMT)。濃いソリス・ラクスが南中で、筆者の計測では中心は27゚S、下邊が20゚S邊りであるから、正常な姿かと思われる。只、形状は奇異であり、ダエダリアの暗斑も續いている。夕方ではネレイドゥム・フレトゥムが濃いか、只タウマシアの全容が不確かで、よく判らない。南極冠は圓く出ている。17:44GMTで、高度は40゚であった。

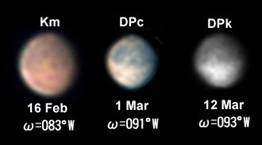

翌2 Mar (335゚Ls)にはω=078゚Wで撮像、ソリス・ラクスは前日に比べて鈍いが、アウロラエ・シヌスが二個の斑點状に分離して見える。但し、やや過剰處理が起こっているようで、1Marの像の方がリアルであろう。尚、ソリス・ラクスとアウロラエ・シヌスの間には明斑がある。尚、DPc氏のソリス・ラクスの様子は、DPk氏、Km氏の像と下図に並べてある。

アメリカでの觀測:

♂・・・・・・ DMr氏が23 Feb (333゚Ls)ω=273゚WでR&G像を得た。大接近型のシュルティス・マイヨルのほか淡化したトリナクリアなど新しい特徴が出ている上に、マレ・キムメリウムが北に張 り出したように見える。

り出したように見える。

DPk氏は今回は觀測數が少なく、12 Mar (342゚Ls)ω=093゚W(00:42GMT)のR像のみ。DPc氏や後述のKm氏の畫像と對應するソリス・ラクスの角度である。ソリス・ラクス、アウロラエ・シヌスは濃い。メラス・ラクスが出ている。

日本での觀測:

♂・・・・・・ 16 Feb (328゚Ls)にはKm氏がω=083゚W (8:29GMT)で像を得ており、これは1, 2 MarのDPc氏、12 MarのDPk氏の像に對應し、ソリス・ラクス及びそれに續くダエダリアの暗斑を濃く寫し出している。アウロラエ・シヌスはマイルドに仕上がっている。タウマシア對岸の描寫もなかなかである。ソリス・ラクスとアウロラエ・シヌスの間は明るい。16 Febには福井ではNj氏と筆者がω=074゚Wからω=108゚Wまで觀測した。暗色模様は比較的濃く、アウロラエ・シヌスは顕著でその先にはリムで白霧が出ている。南極冠邊りもやや明るく、アルギュレも靄っている。ω=094゚Wではソリス・ラクスとアオニウス・シヌス系統の暗帶が併行する。

20 Feb (330゚Ls)には福井では筆者が雲に惱まされながら、ω=020゚W、030゚Wを見ただけであるが、Km氏はω=045゚W、052゚W、059゚Wと撮像した(74から106フレーム)。筆者の時間帯ではシヌス・サバエウスが濃く見えていたが、Km氏ではマルガリティフェル・シヌスとアウロラエ・シヌスが、また両者がマレ・エリュトゥラエウムとも分離して見えており、この邊りは枯れているようである。

22 Feb (331゚Ls)にはKm氏はω=033゚Wで撮像、アウロラエ・シヌスの邊りに明斑が出て、奇妙な風景である(93フレーム)。この日(22 Feb)筆者は雲で早めに終わりω=015゚W、025゚W。Id氏がω=035゚Wで捉えた(9:10

GMT)が、シーイングが冴えず、暗色模様が淡く詳細はない。南極邊りは霧状で白い。Mo氏はω=058゚W邊りで撮像、IR像は濃淡に富み、Km氏の20Febの像に似ている。

24 Feb (332゚Ls)にはMk氏がω=020゚Wで觀測、シヌス・サバエウスからマルガリティフェル・シヌスに掛けて暗帶を見ていて、シヌス・メリディアニ邊りに濃度を感じている。午後縁明るい。Mo氏はω=020゚W、027゚W、032゚Wで撮像した。φ=23゚Sでシヌス・サバエウスがグッと下がって見える。マルガリティフェル・シヌスも濃い。

引き續きMo氏が25 Feb (333゚Ls)にω=034゚Wで觀測、不安定ながらIRでノーマルに暗色模様が出ている。但し、Km氏の22 Febとの比較は難しい。

26 Feb (333゚Ls)にはId氏がω=010゚W。東南端でヘッラスが明るい模様。シヌス・サバエウスからマレ・エリュトゥラエウムに架けて暗帶。朝方に靄がある模様。

扨て、この時季、ヘッラスの動きが注目される。それはCMO #134 p1251に紹介してあるように、平常ならヘッラスの活動が南の秋分前に第二のピークを迎えるからである。だから、五月迄注意する。

2 Mar (335゚Ls)にはId氏がω=328゚Wで觀測、ヘッラスは「全体的にどんよりとして明るさはない」がノアキスとの境界はヘッレスポントゥスで區切られる。模様ではマレ・セルペンティスの附け根邊りが濃く、シヌス・サバエウスが明確。朝縁はやや白っぽい。北極雲が見える。

3Mar(336゚Ls)には福井(Nj & Mn)でω=277゚W(7:10GMT)からω=325゚Wまで觀測、ヘッラスはω=286゚W前後ではやや明るく見えたが、シュルティス・マイヨルやシヌス・サバエウスが可成り長く明確なのに比べて曖昧で、ω=316゚Wでは同定出來ないほどである。尚、シュルティス・マイヨルに先行するリビュアは東端で明るく、また朝方でも霧が出ている。Mo氏は同日、ω=320゚W、326゚Wで撮像、ヘッラスは寧ろR光に出ており、B光では不分明。

4 Ma r(337゚Ls)にはId氏がω=316゚Wでスケッチ、ヘッラスは鈍い明るさという程度。シュルティス・マイヨル、シヌス・サバエウスなどは捕捉。朝縁には白い靄。南極冠邊りに小さい明かり。

7 Mar(338゚Ls)にはId氏はω=286゚Wでチェック、ヘッラスは「明るさが認められない」。但し、南中のシュルティス・マイヨルも淡い。

9 Mar (339゚Ls)にはKm氏がω=247゚W、Mo氏がω=254゚W、259゚W、264゚W、272゚Wで撮像、またId氏がω=266゚Wでスケッチしている。何れにも太くなったマレ ・キムメリウムが出ている。Mo氏のω=259゚W邊りのR像は安定しており、マレ・キムメリウム西端は北に張り出したように見える。この日はIR像も可成り多く撮られている。Id氏も大氣は安定しているようであるが、ccd像ほどには肉眼で濃くない様である。ヘッラスは判断が附かない。

10 Ma r(340゚Ls)にはMk氏がω=247゚W、Id氏がω=247゚W、259゚Wで觀測している。どちらもシーイングは不良だが、Mk氏は暗帶は朝方で濃く、Id氏もマレ・キムメリウムの先端が濃いか、としている。兩者とも北極雲をチェック。Id氏はヘッラスをやや白っぽく感じている。

11 Mar (340゚Ls)にはId氏がω=247゚Wで見ているが、「煙」の中の由で、辛うじて暗帶が見える程度、13 Mar(341゚Ls)にはシーイングはやや良好だが、ω=227゚Wでマレ・キムメリウムが幽かに捉えられる程度の由。全體に黄色味が強いと感じているようである。

この日(13 Mar)にはMk氏がω=210゚Wでマレ・シレヌム-マレ・キムメリウムの暗帶を見ている。Km氏もω=213゚Wで像を得ているが、Mk氏同様、CM附近により濃い暗部。Mo氏はω=239゚W邊りで撮像、RやIRではマレ・キムメリウムが濃く出ている。

♂・・・・・・追加報告

ISHIBASHI, Tsutomu 石 橋 力 (Is) 相模原 Sagamihara, Kanagawa, Japan

8 Colour Images (16, 17, 27 August;

12, 18, 29 September;

31cm f/6.4 speculum; Fujichrome Provia 400F (RDF III)

16 Aug (215゚Ls)の像はω=120゚Wでダエダリアあたりに蔭があるが、δ=15"ながら詳細は出ない。12 Sept (232゚Ls)

ω=207゚W、218゚Wにはシーイングが好く北極雲が出ている。23 Nov (277゚Ls) ω=210゚Wの像はδ=7,7"、マレ・キムメリウムも淡い。

♂・・・・・・次號#259では、16

Mar 2002 (343゚Ls)から15 Apr 2002 (358゚Ls)迄の觀測を扱います。これまで觀測報告は大津にお送り頂くこともありましたが、私は本年三月末をもって定年退職致しますので、今後は編集は三國が本據になります。送附など恒常的に三國の方へよろしくお願い致します。尚、今號は引っ越しその他個人的な事情により、この稿およびNoteを艸するのが遅れ、編集部、及び讀者の皆様にご迷惑をお掛けしました。悪しからずご容赦の上、今後とも宜しくお願いいたします。

南 政 次謹白

Back to CMO#258 Home Page / Back to Façade