![]()

|

24 |

th Report:

2004年二月後半~三月前半(16 Feb ~

15 Mar)の火星面觀測

The CMO/OAA

Observations made during the fortnight period from

16 February 2004 (351°Ls) to 15 March 2004

(005°Ls)

An OAA Mars

Section article to be published in CMO #289 (25 March 2004 issue)

南 政 次 (Masatsugu

MINAMI, Director of the OAA Mars Section)

|

♂ |

・・・・・・今回は16

February 2004 (λ=351°Ls)から15 March 2004 (λ=365°Ls)までの觀測を顧みる。5March(東洋では啓蟄or啟蟄、黄經345°、2004年にはこの日、木星が衝であった)に北半球の春分を迎え、暦としては新しくなった。逆に言えば、南半球のサイクルは終わることになる。2005年の接近では20Jan2006に、2007/2008年接近では9Dec2007にやってくるから徐々に早くなり、2007/2008年の最接近は19Dec2007であるから、この頃には既に北半球の季節に入っている事なる。

扨て、上の今回の期間愈々視直徑もδ=6.1秒角から5.3秒角へと落ちた。中央緯度はφ=26°Sから13°Sへと傾いたから、北半球が稍々見えやすくなった。位相角はι=38°から34°となっている。

♂・・・・・・今回は次のように報告が齎された。

AKUTSU, Tomio

阿久津 富夫 (Ak) 栃木・烏山 Karasuyama, Tochigi, Japan

2

Sets of (IR)RGB Images (20, 22 February 2004)

f/33×32cm spec with a Bitran BJ-41L

IWASAKI, Tohru 岩 崎 徹 (Iw) 小倉 KitaKyushu,

Fukuoka, Japan

9 Drawings (16, 17, 29 February; 13, 14

March 2004) 400×21cm speculum

KUMAMORI, Teruaki 熊森 照明 (Km) 堺 Sakai, Osaka, Japan

18 CCD

Images (18, 20, 25, 27, 28 February; 5, 6, 9 March 2004)

f/40×60cm Cass# with a ToUcam

#ソフィア堺天文臺 Sakai City Observatory, Sakai,

Osaka

MELILLO,

Frank J フランク・メリッロ (FMl) 紐約 Holtsville,

NY, USA

3

Red CCD Images (16, 28 February; 12 March 2004)

20cm SCT with a Starlight Xpress MX5

MINAMI, Masatsugu

南 政 次 (Mn) 福井 Fukui, Fukui, Japan

30

Drawings (18, 19, 20 February; 10 13, 15 March 2004)

400, 480, 600×20cm F/12

ED Goto refractor*

*福井市自然史博物館屋上天文臺 Fukui City Observatory,

Fukui

MORITA, Yukio

森田 行雄 (Mo) 廿日市 Hatsuka-ichi,

Hiroshima, Japan

19 Sets of

(IR)RGB Images (20, 21, 29 February; 4, 9, 13, ~15 March 2004)

25cm spec equipped with an ST-5C

MURAKAMI, Masami

村上 昌己 (Mk)

横濱

Yokohama,

Kanagawa, Japan

5 Drawings (16, 20+, 27, 28

February 2004)

320×20cm speculum, 320×15cm refractor+

+九段高校天文臺 Kudan High-School Observatory, Tokyo

NAKAJIMA, Takashi

中 島 孝 (Nj) 福井

Fukui, Fukui, Japan

8

Drawings (13 February 2004)

480, 600×20cm F/12

ED Goto refractor*

*福井市自然史博物館屋上天文臺 Fukui City Observatory, Fukui

PARKER,

Donald C ドン・パーカー (DPk) 佛羅里達 Miami, FL, USA

1 Set of RRGB

Images (23 February 2004)

f/59×41cm F/6

spec

equipped with an ST-9XE

SIEGEL, Elisabeth

エリサベト・シーゲル (ESg) 丹麥 Malling, Danmark

6 Drawings

(18, 19, 23, 29 February; 3, 7 March 2004)

270×20cm F/10

SCT

TEICHERT, Gérard ジェラール・タイシェルト (GTc) 法國 Hattstatt,

France

2 Drawings

(16, 20 February 2004) 330×28cm SCT

WARELL,

Johan ヨハン・ヴァレッル (JWr) 亞利桑那

Tcuson, AZ, USA

4 Sets of CCD

Images (18, 23 February; 1, 9 March 2004)

f/24×25cm SCT with a ToUcam

♂・・・・・・北

極

雲

と

北

極

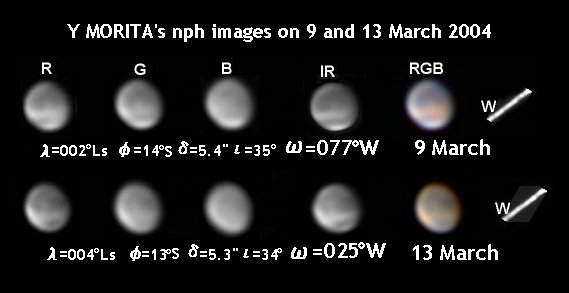

冠:λ=350°Lsを過ぎると北極雲から顕れる北極冠が問題になるが、通常は春分過ぎでなければクリアになることはない。北極域が白く輝く觀測は多くあるが、唐那・派克(DPk)氏が23 Feb (λ=354°Ls) ω=076°WのRで北極冠が出ているとしている。Bでは大きく北極域が白く被っていて、カラー合成では北極域の右側に北極雲が強くでるが、DPk氏はRでは北極冠が見えるとしているわけである。もし、これが北 極冠ならば森田行雄(Mo)氏の9 Mar (λ=002°Ls)の同じ角度の像ω=077°WのIR像の北邊の明るさも北極冠によるということになる。但し、Bでも強く出ている。然し、村上昌己(Mk)氏の分析によると、そうではないのではないか、Mo氏はw←

(wは天の西を示す)の方向を示していて、Mo氏の13 Mar (λ=004°Ls)の50°W回轉したω=025°WのIR像をみると、明らかに南北線から外れているからという譯である(w←の方向はこの日37°水平から傾いでいる。上圖參照。上圖では火星の北が下を向いている)。9

Marにはφ=14°S、δ=5.4"であった。

極冠ならば森田行雄(Mo)氏の9 Mar (λ=002°Ls)の同じ角度の像ω=077°WのIR像の北邊の明るさも北極冠によるということになる。但し、Bでも強く出ている。然し、村上昌己(Mk)氏の分析によると、そうではないのではないか、Mo氏はw←

(wは天の西を示す)の方向を示していて、Mo氏の13 Mar (λ=004°Ls)の50°W回轉したω=025°WのIR像をみると、明らかに南北線から外れているからという譯である(w←の方向はこの日37°水平から傾いでいる。上圖參照。上圖では火星の北が下を向いている)。9

Marにはφ=14°S、δ=5.4"であった。

そこでボーム氏の所謂プラトー(CMO#109-25Sept1991號のp0944に引用)を採用してみると、λ=010°Lsでは64°Sに雪線が來る筈で、またボームの予想曲線を採ると春分(λ=000°Ls)では55°Sとなり、ヴァイキングの1977年/1978年期の春分でのジェームズ氏の結果(JGR 84 (1979)8332、Icarus 52

(1982) 565)では60°Sぐらいである。他に、ジェームズ氏達の1979年/1980年のヴァイキングの結果(Icarus 52 (1982) 565)では(この年は黄雲の所爲でボームのプラトーは存在しないとされる)、58°Sとなるようで、一寸錯綜するが(これらのレヴューはCMO

#130 - 25 Feb 1993號のp1199で行っている)、いま北極冠が一等大きい場合(55°S)を採って、北極冠の半角ψ=35°を採用すると、中央緯度はφ=14°Sであるから、ψ=35°の北極冠の深さdは d/r=1-cos(ψ-φ)から計算され(rは半徑。この公式はもともとドルフュス氏のIcarus 18

(1973)142にあるもので、CMO

#003號p0017で導出法も紹介したほか、CMO#255-10Jan2002號でも繰り返している。CMO-Webでは

http://www.kwasan.kyoto-u.ac.jp/~cmo/cmomn0/01Note01/index.htm の附録參照)、ψ-φ=21°であるから、上の公式によって、d=r×0.066であるから、直徑5cmの火星像を考えると、北極冠の中央の深さdは1.7mmということになる。φの南寄りのときは一寸した違いで誤差が大きくなり、プラトー値を採るより三倍も大きくなってしまうのだが(58°Sを採っても、d=1.0mm程度に落ちる)、2mm/50mmというのはひどく小さいものである。從って、北極冠は未だ冩らないと考えた方が良さそうである。9Marは13Marよりもシーイングは好かった様だが、それでもMo氏の像では一種のハレーションも含めて北極雲が勝っていると考えられる。Mo氏がBやIRを撮るだけでなくw←を常に記録していることに敬意を表する。13 Mar (λ=004°Ls)の像は少しシーイングが落ちたようだが、貴重な紀録となった。IRがRよりコントラストを落としているのも感じがいい。Bではかぶりが出ているので、北極雲が強い事は明白である。Mo氏より前では、エリサベト・シーゲル(ESg)さんは3

Mar (λ=359°Ls)ω=239°WにはW25では北邊を明るくは見えていないが、7

Mar (λ=001°Ls) ω=203°WではW25で明るい部位をみている。但し、北極冠とは言っていない。白く輝く北極雲に就いては、期間はじめの熊森照明(Km)氏の18 Feb (λ=352°Ls)ω=238°W~251°W以下に明白である。勿論暗帶が見えないが、ヨハン・ヴァレッル(JWr)氏の同日ω=155°Wには取り巻いているように見える。一方、Km氏は28 Feb (λ=357°Ls)になってω=151°Wを齎したが、これには暗帶は無い。暗帶の描冩はウトピアでも難しくMo氏の20 Feb (λ=353°Ls) ω=258°WのG像でウトピアは見えるが、21 Feb (λ=353°Ls)ω=218°W~240°Wでも朧氣である。但しJWr氏の1 Mar (λ=358°Ls) ω=045°Wではマレ・アキダリウム邊りが北極冠の南に濃く出ている。筆者の眼視では21

Febから9

Marまで缺測だが、10

Mar (λ=002°Ls)では北極冠が出ているかと窺っている。但し、特別明るくはない以上、確かでもない。13

Mar λ=004°Ls)も似たようなもので、中島孝(Nj)氏もなかなか北極冠の區別がつかないが、後半ω=028°W、038°W邊りで北極冠かとしている。岩崎徹(Iw)氏は13

Marになって、北邊に「白く細い明るさ」を捉えるが、輝きがないとしている。北極冠は必ずしも初期には輝かないようであって、多分Iw氏も2mmの北極冠を見ているかもしれない。14

Mar (λ=004°Ls) ω=021°WでもIw氏は同様の觀測。尚、Mk氏も期間中北極冠の検出に努めたが、結果は出なかった。

南

極

雲:20 Feb (λ=353°Ls、δ=6.0")のKm氏のω=224°W~238°Wは良像で、マレ・キムメリウムも明確で、ワルハッラも見える(ι=37°)が、南極雲もマレ・クロニウムの上に出ている。この日にはタイシェルト(GTc)氏がω=356°Wで南極雲を眼視で指摘している。Km氏の25 Feb (λ=355°Ls) ω=177°W、187°Wでも南極雲は出ているが、DPk氏の23

Feb (λ=354°Ls)の良像ω=076°Wには甚だ弱い。眼視で筆者(Mn)は19

Feb (λ=352°Ls)などで見ており、ω=240°Wではコアを認めている。13

Mar (λ=004°Ls) ω=033°W邊りでは、南極域が大きく境界がはっきりしている様に見ている。

ヘッラスの大氣:今回はccdでのヘッラスの觀測が少ないが、Iw氏は16

Feb λ=351°Ls) ω=279°Wでヘッラス内の朝方に極小さい白い斑點を見る。以下、北西部と他との明度差を指摘している。筆者(Mn)は18

Feb(λ=352°Ls)、19Feb、20Feb後半では朝方のヘッラスを觀測した:然程明るくはないが、靄っており20

Feb (λ=353°Ls) ω=230°W〜260°Wでは可成り北部を明るく描いている。ESgさんは29

Feb (λ=357°Ls) ω=265°Wで朝方のヘッラス北部にW47で雲塊を見ている。Iw氏の14

Mar(λ=004°Ls) ω=021°Wでは夕端にヘッラスが明るい。

模様など:DPk氏の23 Feb (λ=354°Ls)の良像ω=076°Wにはアルギュレが白雲無しで出ているほか、ソリス・ラクス、ティトニウス・ラクス、ニロケラスなどが好く分離されていて、この時期としては珍しい良像。5 Mar (λ=360°Ls) ω=075°W~091°W、6 Mar(λ=000°Ls)ω=077°WでKm氏はこの辺を撮っているが、ソリス・ラクスの分離も難しい。但し、9

Mar (λ=002°Ls)には好いシーイングに恵まれて、Km氏はω=040°W~056°Wでシヌス・メリディアニからアウロラエ・シヌス、アルギュレを分離、マレ・アキダリウムも美事だが、ソリス・ラクスまでは届かなかった。北極雲(北極冠)も勿論眞っ白。

その他:また3

Mar (λ=359°Ls) ω=239°WのESgさんのスケッチにはパエトンティスと思われる夕端にW47で明るい斑點が見えている。筆者(Mn)は10

Mar (λ=002°Ls) ω=035°W邊りで砂漠が可成り「赤い」と特別にノートしている。未だ夕方、ドーム内14°C。

♂・・・・・・次回は16 March (λ=005°Ls) から15 April (λ=020°Ls, δ=4.6")迄の一月間をレヴューする。

Turn to the English version /Back to the CMO #289 / Back to the Façade