ときどき SOMETHING OLD (9)

花山・飛騨天文臺における1980年初頭の北極冠觀測

CMO #174 (25 April 1996號)から

▼周知の様に、京都大學の花山・飛騨天文臺では火星の北極冠(勿論南極冠も)の觀測が永年行われている。實際、前回の1995年の接近における觀測に就いても、既に公刊されていて、今回纏めて岩崎恭輔氏(花山天文臺、京都學園大學)から1980年代からの研究成果のレプリントと共に拝受した。▼新しい成果に就いては別の機會に譲るとして、ここでは1980年代初頭の成果の簡單な紹介を試みる。北極冠が觀測の對象になるのは、1977年からだと考えてよいが、宮本正太郎氏の活躍は1976年頃迄であったと思う。宮本氏の退官後、花山で岩崎恭輔氏達の觀測が始まったとみてよいから、北極冠は最初の觀測對象でもあったと思われる。従って、次の[1]、[2]、[3]がその初期の論文である:

[1]

Kyosuke IWASAKl, Yoshikazu

SAITO, Tokuhide AKABANE, Behavior

of the Martian Polar Cap, 1975-1978. J. Geophys. Res.

84 (1979) 8311.

[2]

_________________, Martian North Polar Cap, 1979-1980. J. Geoophys.

Res. 87 (1982) 10,265.

[3]

_________________, Martian Nonth Polar Cap and Haze

1981-1982, Publ. Aston. Sos. Japan 36 (1984) 347.

ここで岩崎氏と斎藤氏は花山、赤羽氏は飛騨である。(飛騨では花山の宮本氏と並行して写真觀測が繼續されて居た。) 周知の様に、花山はツァイスの45cm變形屈折、飛騨は65cmのツァイス屈折で、乳材はTri-X Panが使用された。北極冠の測定は、ネガの擴大像を對象とするもので、写真の撮影は他に何人かが加わって、多分一時聞毎に三色分解撮影されて居たように思う。▼1977/78年接近の折りの撮影には淺田正氏も參加していたようで、写真集の方に名前が殘って居る。但し、1979/80年の場合には出ていない。多分、この時は淺田氏は木星を同時に觀測していたのではないかと思う。1980年の時か、1982年の時か記憶が定かではないが、火星は岩崎恭輔氏が、木星は淺田正氏が交互に撮影しており、兩星が離れているため45cmにイチイチ振り替え導入を行っていたという憶えがある。あの望遠鏡は接眼部がニュートン式と同じ様に筒の上部にあって、恐怖の梯子で登り、フォークリフトで調節するという始末で、更に筒のお尻に附着した綱で筒を猛獣使いのように振り回わさなければならないのだから、傍から見た目にも毎回難儀なことで、雙方がイラついて居たように思う。

▼北極冠が觀測の範囲に入って來るのは、1977/1978年からで、最近の例ではこれはどちらかというと1992/93年に似て居た(CMO #117 p1035参照)。從って、1979/80年接近が前回1994/95年接近に似て居る。同じくCMO #117 p1035によると、1975年は春分直前の觀測に向いて居た澤で、從って[1]のタイトルはこの點に考慮のあることを示して居る。尚、ジェームズ(P B JAMES)の1977/78、1979/80年の北極冠に關する結果の重要な部分に就いては、既にCMO #130 p1199で紹介してある。參考の爲、照合して頂くことを望むが、ここでも若干觸れる。また、1960、1950年代の北極冠の觀測については、資料としてCMO #109 p0943も参照されたい。

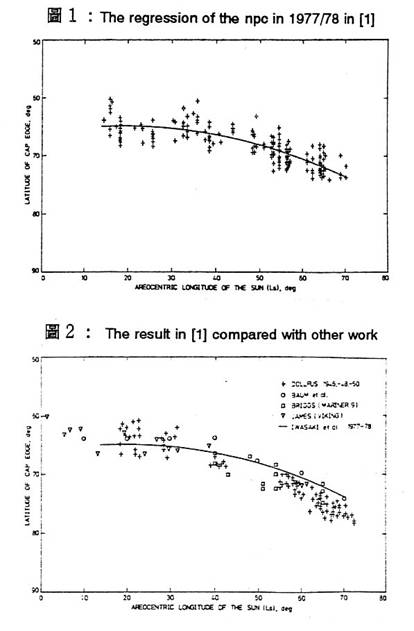

▼扱て、1977/78年の花山・飛騨の觀測は23 Oct 1977 (354°Ls)から27 May 1978 (092°Ls)までに及び、赤色光だけで八千枚撮ったらしいが、その内から百五十點を厳選し、これによって圖1を得ている。ネガから直接顕微鏡に依って、火星像の直径Dや北極冠の東西幅L、厚みFを肉眼で計測し、ドルフュス式の公式

▼扱て、1977/78年の花山・飛騨の觀測は23 Oct 1977 (354°Ls)から27 May 1978 (092°Ls)までに及び、赤色光だけで八千枚撮ったらしいが、その内から百五十點を厳選し、これによって圖1を得ている。ネガから直接顕微鏡に依って、火星像の直径Dや北極冠の東西幅L、厚みFを肉眼で計測し、ドルフュス式の公式

cos φL

=L/D

sin(φC

- DE) = 1 - (2F/D)

を使って、φCとφLを平均して、これを北極冠の縁の緯度としているようである。DEは我々の中央緯度φでややこしいが、二番目の式は本質的に先のCMO #171 p1780の1)式に同じである。何故平均するのか理由は定かでないが、ネガ像の性質上、補い合うと考えたからであろう。しかし、直徑そのものを出すのもそう容易でないことは想像出來る。圖1の點のバラツキをみれば、平均五度ぐらいは定まらない。

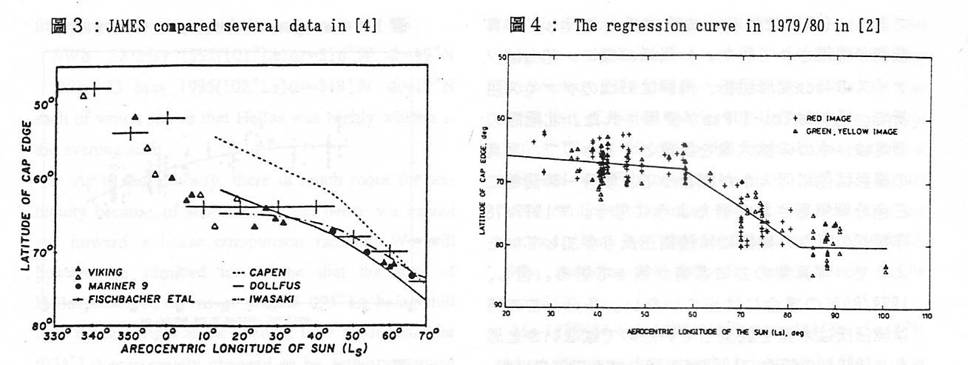

▼北極雲は014°Lsで霽れた由、その時の雪線は65°Nで、050°Lsまではなだらかで、それからやや早く070°Lsで74°Nになったとある。▼圖2は岩崎氏たちの結果を他のデータと比較したものである。ブリッグスの結果を除き、他はこれまで紹介したものである。一致は”殆と完璧”としている。▼面白いことに、同じ號のJ Geophys Resのジェームズの文献

[4]

P B JAMES, Recession of Martian North Polar Cap: 1977°1978 Viking Observation,

J. Geophys. Res. 84 (1979) 8332

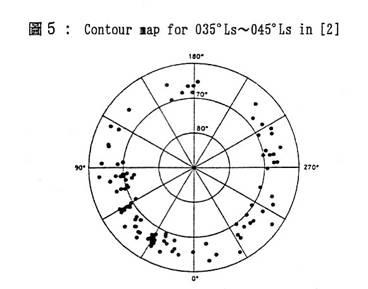

(CMO #130で引用)に似たような比較圖があるので、圖3として掲げる。IWASAKIとあるのが圖1に對應し、FISCHBACHER et al というのがボーム圖のことである。ヴァイキングの内、▲は確かなもの、△はやや不確かなものである。尚、以前にも注意したが、ドルフュスの020°Ls〜030°Ls邊りのカーヴは必ずしも彼の觀測を再現していないが、このことは、圖2のドルフュス點の配置からも判る。

▼扱て、[1]に戻って、春分前の北極雲の様子の觀測の要點を纏めると、1975/76年の接近で、赤羽徳英氏を中心に飛騨で306°Ls〜022°Lsに亙って五千枚の写真を得て居た様で、340°Ls〜000°Ls間の赤色光と青色光像を比較することによって興味ある結果を出している。何れの青色光にも北極雲の擴がりは冩っているが、例えぱ良像の344°Lsでの赤色光写真ではマレ・アキダリウムの北が暗く濃く出て居り、低くても60°N迄は極冠か無い、とみられること、また352°LsでもΩ=270°W前後で、65°Nまで無いと言えないこともないこと等である。ここで宮本氏の花山での觀測(207°Lsから041°Lsまで572枚のスケッチ)の引用があり、これとの比較かどうか何と無く主張がボケていて、北極雲が薄いとか、表面の霜は無いことは無いといった、結論が書いてあって好く解らないが、印刷されて居る写真を見る限り、赤と青の効果の差は歴然である。これはレオヴィ違の1972年のマリナーに関する論文と比較が出來るのであるが、これについては曾て『天界』の「火星課だより」で引用したことがあり、また別の機會に譲る。

▼扱て、[1]に戻って、春分前の北極雲の様子の觀測の要點を纏めると、1975/76年の接近で、赤羽徳英氏を中心に飛騨で306°Ls〜022°Lsに亙って五千枚の写真を得て居た様で、340°Ls〜000°Ls間の赤色光と青色光像を比較することによって興味ある結果を出している。何れの青色光にも北極雲の擴がりは冩っているが、例えぱ良像の344°Lsでの赤色光写真ではマレ・アキダリウムの北が暗く濃く出て居り、低くても60°N迄は極冠か無い、とみられること、また352°LsでもΩ=270°W前後で、65°Nまで無いと言えないこともないこと等である。ここで宮本氏の花山での觀測(207°Lsから041°Lsまで572枚のスケッチ)の引用があり、これとの比較かどうか何と無く主張がボケていて、北極雲が薄いとか、表面の霜は無いことは無いといった、結論が書いてあって好く解らないが、印刷されて居る写真を見る限り、赤と青の効果の差は歴然である。これはレオヴィ違の1972年のマリナーに関する論文と比較が出來るのであるが、これについては曾て『天界』の「火星課だより」で引用したことがあり、また別の機會に譲る。

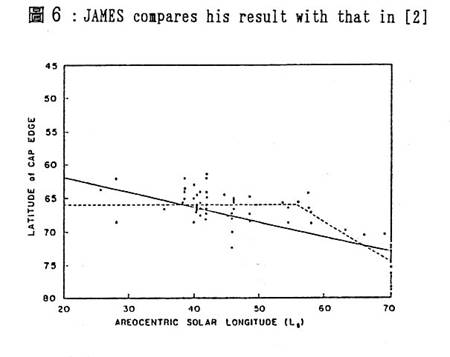

▼次に、[2]であるが、その前に圖2や圖3に明示してある様にボームのプラトー(CMO #130参照)を強いて強調してはどうかという誘惑をどうしようかという間題が出て來る。例えば、圖1においてもサンプルがもう少し多くなれば、ボーム達のような線(圖3)を引ける様になるかもしれないのである。圖4は[2]からの引用で、1979/80年の花山・飛騨の写真觀測から得られた縮小曲線だが、ズバリそのような形になっている。從って、これは兩機會で北極冠が違った動きをしたということにはならないと思う。フィッシュバッハー達の論文の引用が[1]にはなく、[2]で採り上げられていることが、そうなった要因の一つと言えるかもしれない。(FISCHBACHER, MARTIN & BAUMの論文はローヱル天文臺での写真に基づいて、南極冠に就いての詳しい調査したものであるが、北極冠に就いてもボームのプラトーを具體的に圖示しているほか、縮小投影圖もある。 但しこれはpreprint以外發表されなかった爲、引用される場合とされない場合がある。) ▼[2]での觀測は16 Sept 1979 (356°Ls)から18 June 1980 (122°Ls)迄に及び、一萬一千四百齣の赤色光写真(他に同數の緑色光、二千八百の黄色光写真)を得て居る。青色光に就いての記述はないようである。最早北極雲の季節は済んだからであろうか、この中から、北極冠のサイズの測定には良質の八十四枚の赤、八十六枚の緑、三十枚の黄色光のネガを使っている。圖4では057°Ls迄プラトーが續き、082°Ls以降また一定になるという解釋である、三色の違いは080°Ls以前には殆ど無いそうである。以後は緑色での像で北極冠はより明確としている。▼面白い記述と

但しこれはpreprint以外發表されなかった爲、引用される場合とされない場合がある。) ▼[2]での觀測は16 Sept 1979 (356°Ls)から18 June 1980 (122°Ls)迄に及び、一萬一千四百齣の赤色光写真(他に同數の緑色光、二千八百の黄色光写真)を得て居る。青色光に就いての記述はないようである。最早北極雲の季節は済んだからであろうか、この中から、北極冠のサイズの測定には良質の八十四枚の赤、八十六枚の緑、三十枚の黄色光のネガを使っている。圖4では057°Ls迄プラトーが續き、082°Ls以降また一定になるという解釋である、三色の違いは080°Ls以前には殆ど無いそうである。以後は緑色での像で北極冠はより明確としている。▼面白い記述と

して、079°Ls〜084°Lsで北極冠領域がボケて大きくなり、これはunacceptableだから、圖4では省いたとある。實はこれは福井での中島・南の観測(15cm屈折)でも引っ掛かっており、博物館紀要第27號(1980年)に載っけてある。これについて當時花山で岩崎恭輔氏と話し合ったという記憶がある。多分1982年だったと思うが、但し、[3]には同じようなインフレーションが明確に出ているので(後の圖7)、1980年であったか、1982年であったかは記億がはっきりしない。

▼われわれの紀要27號の縮小曲線にはもう一つ特徴があって、020°Ls邊りからの“入り”がなだらかなことで、こればボームのプラトーのように水平ではないが、それ以前に言われて居たように、極大から急激に縮小するというもので無かったのである。特にOAAの人達に注意して置くと、佐伯恒夫氏のピカリング風の鋭角な縮小曲線とは違うのである。この點に就いて、佐伯氏に直接訊ねたことがあるが、氏の應えは、この季節にはφが急激に大きくなるから、北極冠がなかなか縮小しないように見えるのだろうということであった。これも一理あるが、ボーム達の結果によると、φも考慮されているので、それだけではなさそうであるし、これは多分岩崎恭輔氏から教示されたと思うが、既に1963年に宮本正太郎氏が020°Ls〜040°Ls迄は北極冠の縮退は起こらなかった、という觀測を行なっていて、極-極型の大氣循環の考えから理由附けも爲されている[宮本氏の『火星』(東海大学出版会1978年)参照]。従って、岩崎恭輔氏達は宮本説に則っているわけで、27號の結果にも興味を示されたと記億している。尚、ケープン氏もピカリング流で、その一派は北極冠の停滞に餘り注意を拂わない。

▼但し、[2]の1979/80年の花山の極端な屈曲縮小直線に對して、ジェームズは

[5]

P B JAMES, Recession of Martian North Polar Cap: 1979~1980 Viking Observations,

Icarus 52 (1982) 565,

において、1979/80年の北極冠の縮小は線形で、

Θ =

57.7° + 0.216°Ls

と雪線の緯度を表示したことは、既にCMO#130で紹介した(p1199の引用圖參照)。つまり、 この年はプラトーが存在しなかったと述べて居る譯で、[2]の解釋と大きく異なる點である、[2]との差を[5]で圖示されているので、引用する(圖6)。▼この點に就いては、[3]で、ジェームズのデータと020°Ls以降はquite一致していると記されているが、その眞意は好く解らない。

この年はプラトーが存在しなかったと述べて居る譯で、[2]の解釋と大きく異なる點である、[2]との差を[5]で圖示されているので、引用する(圖6)。▼この點に就いては、[3]で、ジェームズのデータと020°Ls以降はquite一致していると記されているが、その眞意は好く解らない。

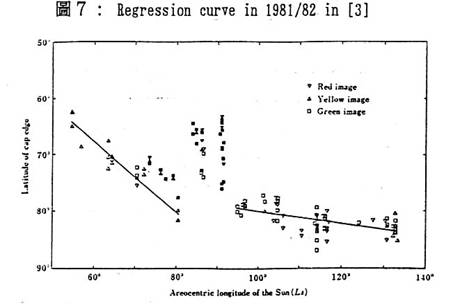

▼[3]ではDec 1981からJune 1982まで観測した様で、055°Ls開始である。これは次回の接近に相當する。縮小曲線だけを引用する(圖7)。084°Ls〜091°Lsにかけて北極地域にインフレーションの起こっていることに注意する。こうした場合は、Lsの他に中央經度ωの記述が必要であろう。

▼[3]ではDec 1981からJune 1982まで観測した様で、055°Ls開始である。これは次回の接近に相當する。縮小曲線だけを引用する(圖7)。084°Ls〜091°Lsにかけて北極地域にインフレーションの起こっていることに注意する。こうした場合は、Lsの他に中央經度ωの記述が必要であろう。

▼尚、[1]〜[3]では、CMO #171 p1780のケース2) ψ≦φ (90° - Θ = ψ)の場合は考慮されないようである。勿論、場合としては範囲に入るのであるが、多分、北極冠が像の中にすっぽり入っても、暫くは、ネガ上で、北極冠の北端とディスクの北端を區別するのは容易でないであろう。

(南 政

次)

Back to CMO #174/Back to the CMO Index Page/Back to the Façade/Back to the CMO Home Page