QSO B1422+231 クエーサー

約120億年前のクエーサー

QSO B1422+231※1は、「クエーサー」と呼ばれる天体です。 一見すると星のように見えますが、その正体は天の川銀河の外にある別の銀河の中心で、 超巨大ブラックホールが周囲のガスを激しく飲み込み、莫大なエネルギーを放出して明るく輝いている姿です。 遠方にあるにもかかわらず、地球からその光が観測できるほど、きわめて明るい天体※2です。

この天体から放たれた光は、今から約120億年前に発せられたもので、想像を超えるほど長い時間をかけて、ようやく地球に届きました。 現在の宇宙の年齢は約138億年とされていますので、QSO B1422+231の光は、宇宙が生まれてから18億年ほどしか経っていなかった時代の姿を映しています。 私たちはこの光を通して、宇宙が若かったころの様子を「直接」見ることができるのです。

※1 この記事では、QSO B1422+231という名称を用いていますが、この天体はQSO J1424+2256と呼ばれることもあります。 これらの名称は、天体の種類と天球上の位置を示しています。天体の位置を表す際には分点という基準点が使われます。 分点とは天の赤道と黄道が交わる点のことで、地球の歳差運動により時間とともに移動するため、 座標を示す際にはどの分点を基準とするかを明記する必要があります。 QSO B1422+231が1950年分点での名称、QSO J1424+2256が2000年分点での名称となります。 最近は2000年分点が一般的ですが、この天体では1950年分点の表記が引き続き使われることが多いため、それに倣いました。

※2 この天体は、手前に存在する別の天体の重力によって光が曲げられる「重力レンズ効果」を受けています。 この効果により、光が増幅されて本来よりも明るく見えるほか、像が複数に分かれて観測されます。 なお、せいめい望遠鏡の画像では像の分裂は確認できませんが、より高い空間分解能を持つハッブル宇宙望遠鏡では、 その複数像がはっきりと捉えられています。

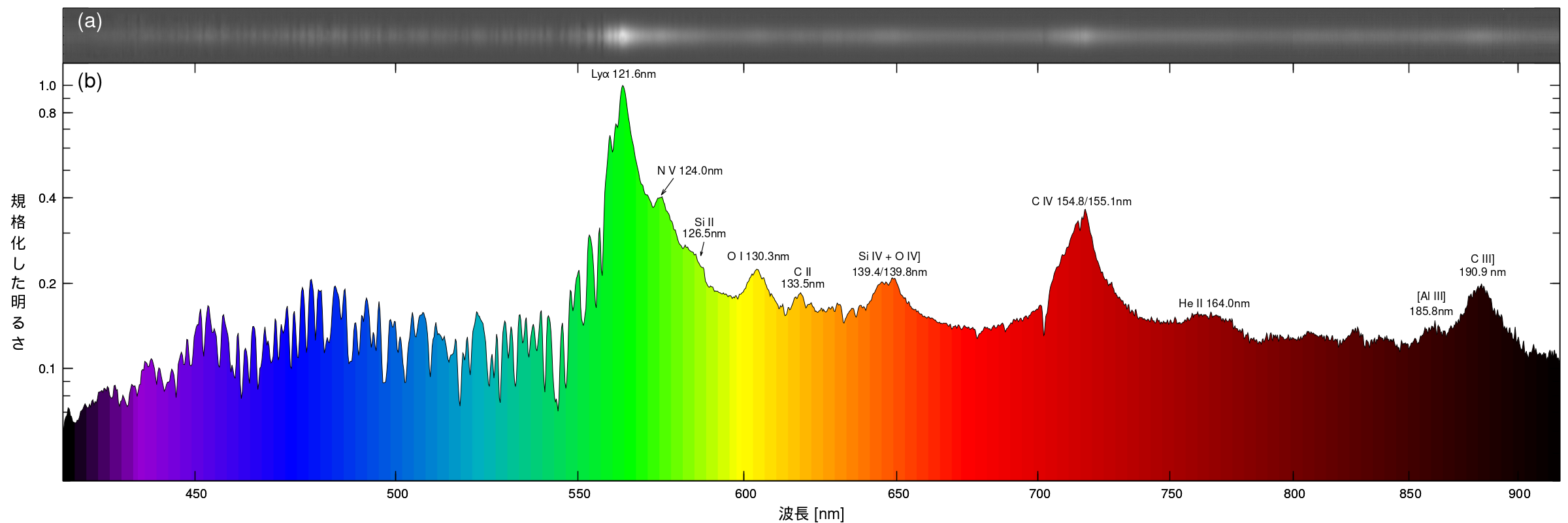

QSO B1422+231のスペクトル

光を波長(色)ごとに分けて波長ごとの光の強度を示したものを「スペクトル」と呼びます。 このスペクトルには、水素や酸素などの原子が出す特定の色の光(輝線)が記録されています。 中でも、水素原子が放つ「ライマンα輝線」は重要な輝線のひとつです。 この輝線は本来、人の目には見えない紫外線(波長 約121.6nm)の領域にあります。

しかし、QSO B1422+231のように遠く離れた天体からの光は、宇宙が膨張している影響で、地球に届くまでに波長が引き伸ばされます。 この現象は赤方偏移と呼ばれます。その結果、もともとは紫外線だったライマンα輝線の光が、 地球に届く頃にはおよそ560nmの光として観測されるのです。

また、この輝線の本来の波長と観測された波長を比較することで、天体が私たちからどれだけ遠くにあるか、つまりその光がどれくらい昔に出発したのかを知ることができます。 QSO B1422+231の赤方偏移の値はおよそ3.62(波長が放射されたときよりも4.62倍に引き伸ばされて地球に届く)で、これは光が今から約120億年前に放たれたことを意味しています。

クエーサーの光に刻まれた「宇宙の森」 ― 宇宙を映すライマンαフォレスト

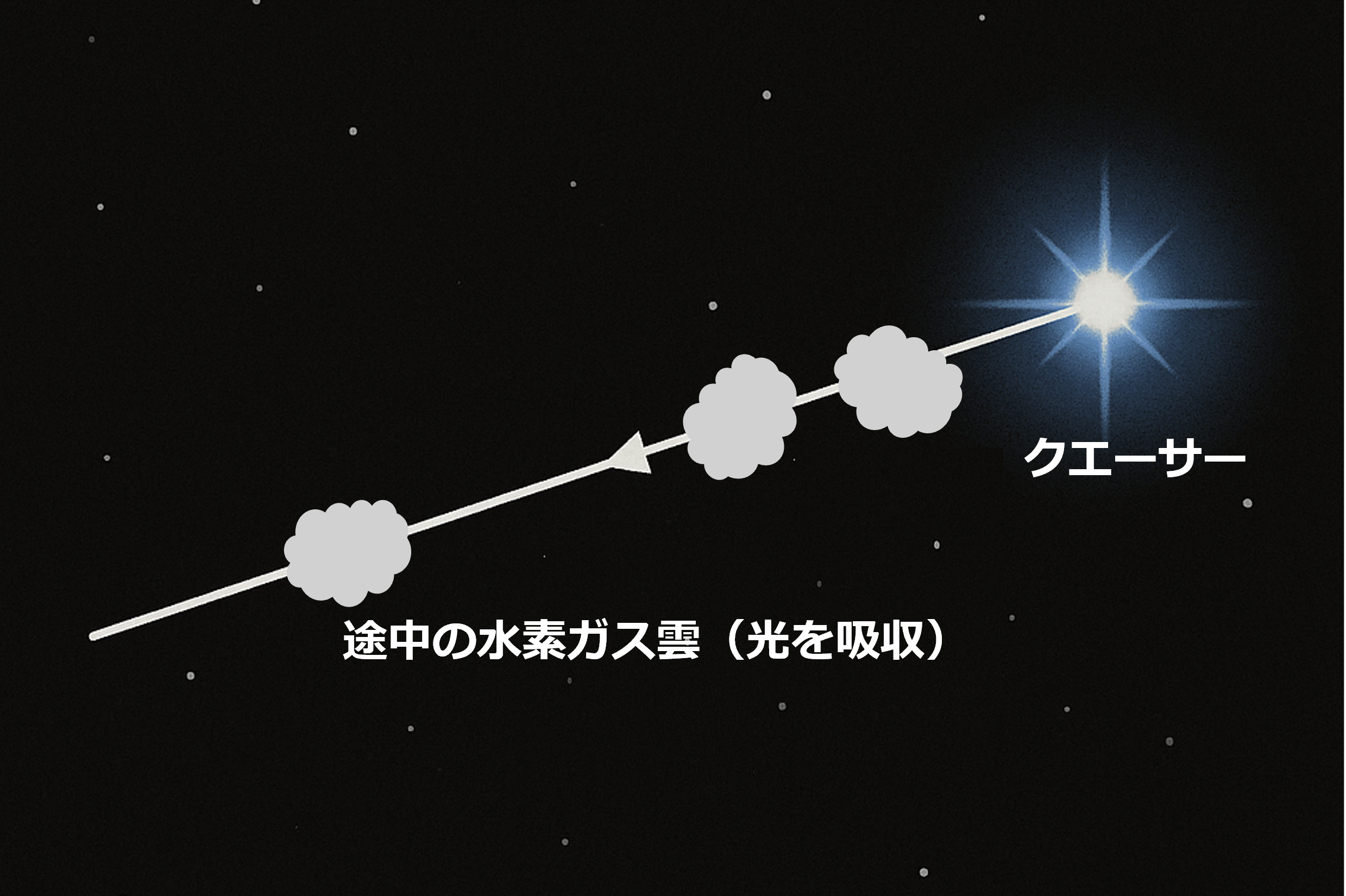

QSO B1422+231 のスペクトルをよく見ると、先ほどの明るいライマンα輝線よりも波長の短い領域(スペクトルの左側)に、 ギザギザとした細かい谷のような模様がいくつも並んでいるのがわかります。 これは「ライマンαフォレスト」と呼ばれており、クエーサーからの光が地球に届くまでのあいだに通過した、 宇宙空間に漂う多数の水素ガスの雲によって吸収された跡です(右図)。

各ガス雲は地球から異なる距離にあるため、それぞれの雲で吸収されるライマンα線は、異なる赤方偏移を受けています。 つまり、私たちが観測する際には、本来は同じ波長だったはずの吸収線が、異なる波長(=色)にずれて見えるのです。 その結果、スペクトル上に細かく刻まれた吸収線が帯のように連なり、まるで密集した森の木々のように見えることから、「ライマンαフォレスト(=ライマンαの森)」 という名前が付けられました。 それぞれの吸収線は、異なる時代に存在した水素雲によるものであるため、ライマンαフォレストは、宇宙の過去の水素ガス雲をたどるツールとなります。

クエーサーは宇宙に数多く存在しています。多くのクエーサーを観測することで、それぞれの視線方向に現れるライマンαフォレストを調べることが可能になります。 これにより、遠い宇宙において水素ガスがどのように分布しているかを知る手がかりが得られます。 水素は、宇宙で最もありふれた元素であり、太陽のような恒星が生まれるための材料でもあります。 緑の森に囲まれた天文台で、はるか遠くにある水素の森を観測するのも乙なものだと思いませんか?

トップ画像

2025年4月9日22時46分(JST)

s

観測装置:TriCCS

露光時間:g, r, i各バンド 540秒

写野:20.8x11.9arcmin

(縦構図で横3写野をマッピング)

Ⓒ 京都大学岡山天文台/ 東京大学

高解像度版(3558x2043pix, 3.4MB)

スペクトル

2024年6月4日22時41分(JST)

観測装置:KOOLS-IFU

露光時間:VPH-red, VPH-blue 各バンド1800秒

Ⓒ 京都大学岡山天文台