おうし座T星(T タウリ星)

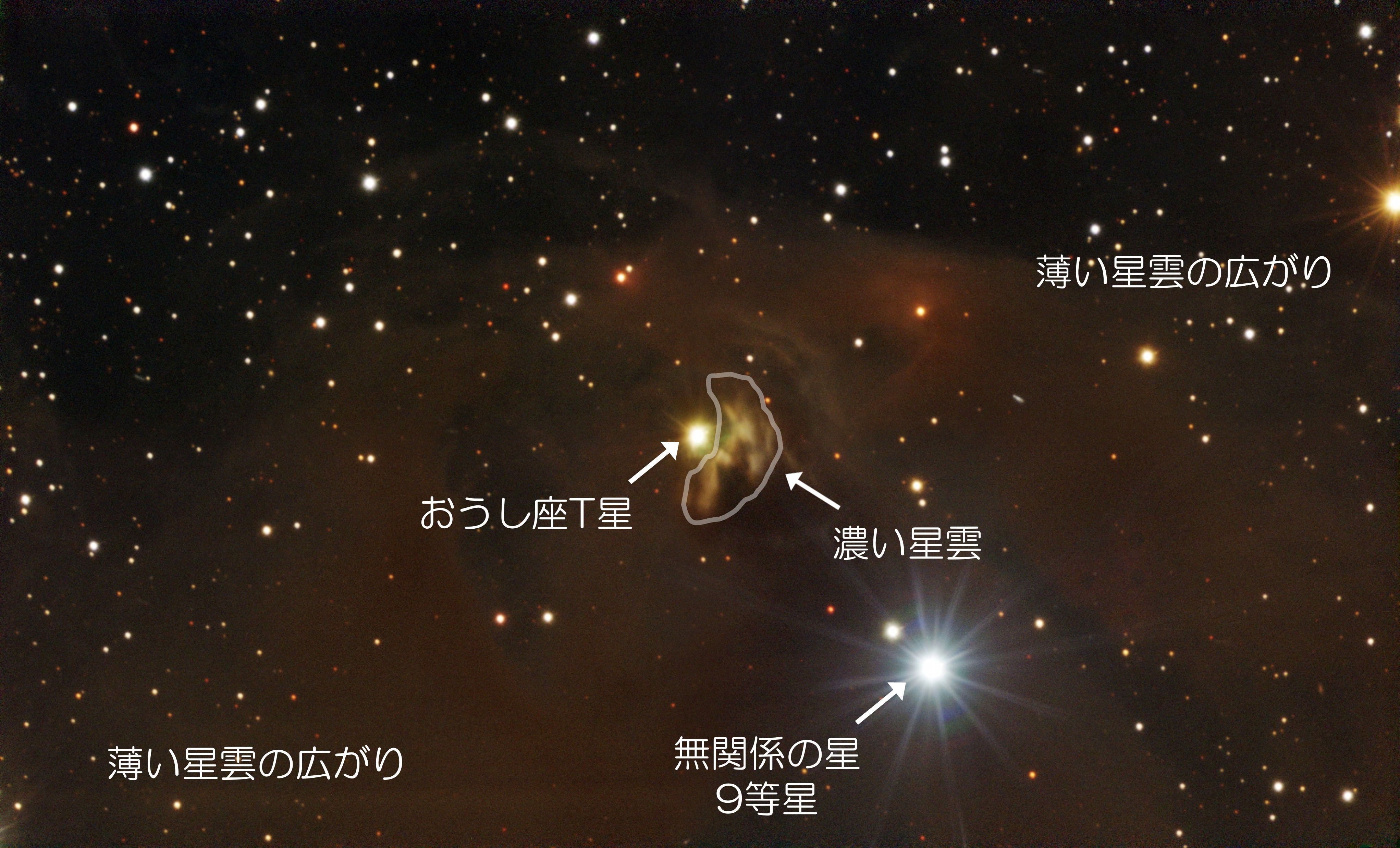

冬の星座おうし座の、牡牛の顔のあたり、少し西側にある星が、この画像の中心にとらえられています。これが、おうし座T星(ラテン語名ではT タウリ星)です。 私たちから約470光年の距離にあります。そのまわり、特に西側(画像では右側)には星雲が濃く写っています。右下で青白く明るく輝いているのは無関係の9等星です。

変光星が発見されると、各星座でその星座の名とともにR,S,T,,,というアルファベットの大文字を冠して名前を付けるという習慣でした。 この星は、19世紀中頃におうし座の3番目の変光星として発見され、おうし座T星と命名されました。 その後1945年になって、全天で10個あまりの不規則な変光星がグループ化され、その典型例としてこの星の名を付けて、それらはT タウリ型の変光星と呼ばれるようになりました。

T タウリ型の変光星

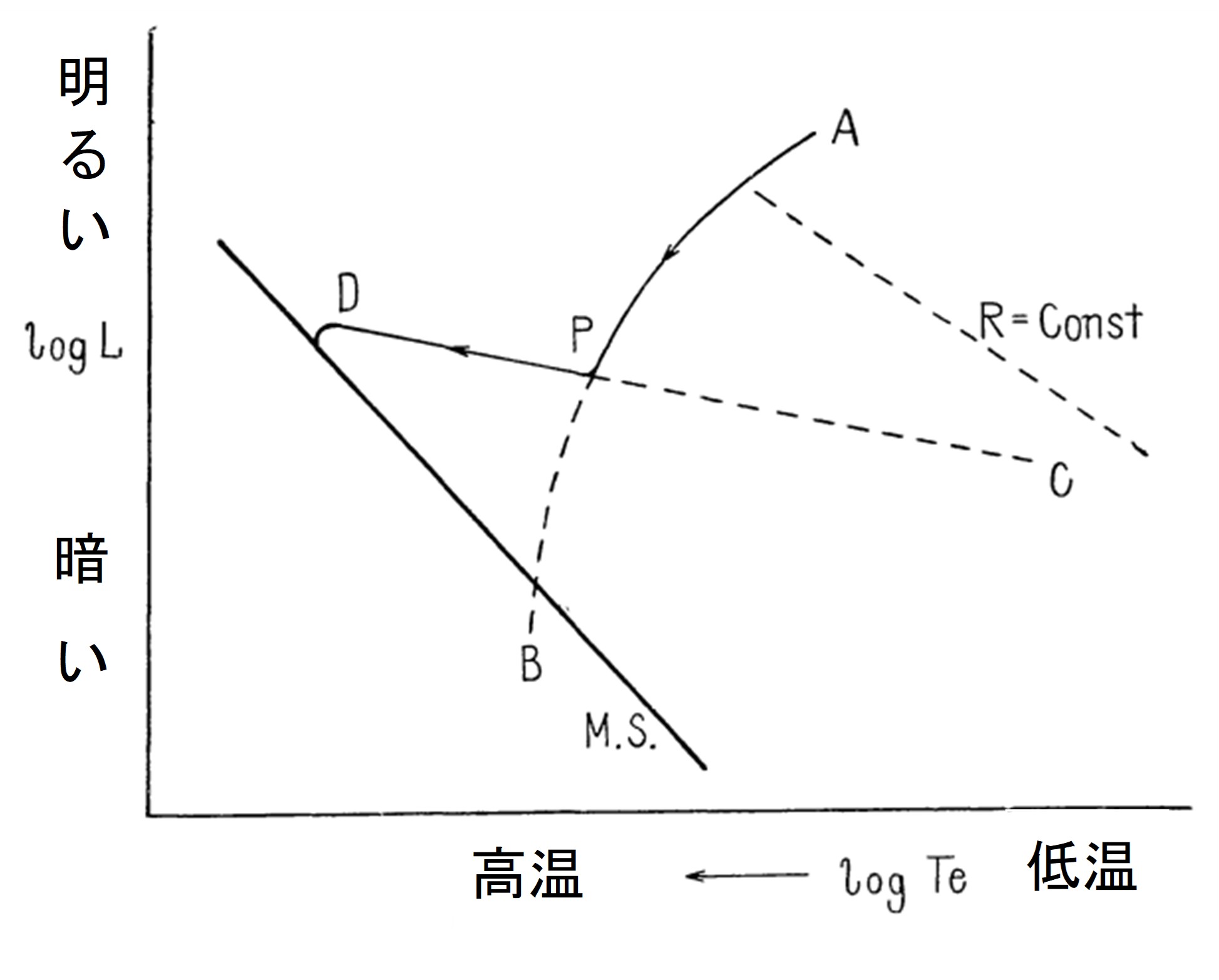

今では、T タウリ型の変光星というのは、星形成が起こっている領域にある若い星々とわかっています。 分子雲の近くに見つかることが多く、質量は太陽質量の2倍程度以下で、誕生して1000万年ほどと考えられています。 恒星として、太陽のように核融合反応が中心部分で起こり安定して光る段階にまだ到達していなくて、前主系列星という段階にあります。

図のように、恒星の温度・明るさのグラフであるHR図の上にプロットすると、中心部分で安定して核融合反応が起こる主系列(Main Sequence、図中ではM. S. と表記)の星は 左上から右下への線状の領域にならんでいますが、T タウリ型の変光星はこの模式的なHR図の上でA点からP点までのハヤシ トラック と呼ばれる進化の道すじに沿って移動しています。ゆっくりと収縮している過程なのです。

道すじの論文の図に日本語を加えた。

Hayashi, Chushiro, 1961, PASJ 13, 450

T タウリ星そのものも、前主系列星です。この画像では1個の星として写っていますが、非常に細かいスケールで見ると、3個の星が連星をなしていることがわかっています。 どの星もT タウリ型変光星です。ただし、可視光で撮影したこの画像に写っているのはT タウリN星だけです。※

画像をよく見てみると、T タウリ星のすぐ右側に見える濃い星雲以外にも、右や下に薄い星雲が広がっているのがわかります。 濃い星雲は、19世紀にT タウリ星やこの星雲を発見した天文学者にちなんでハインドの変光星雲とも呼ばれるNGC 1555で、T タウリ星の光を反射しているものです。 薄く広がっている星雲は、ずっと暗いところまで見ると、この画像の範囲の上や下まで分布していて、これもT タウリ星と関連していると考えられます。

※ 南側にあるあと2つの星、T タウリSa星とT タウリSb星は赤外線でないと観測できません。おそらく、これらの星を取り巻く円盤が、地球から見て真横に近い向きで、星が厚い星周物質に隠されているためです。

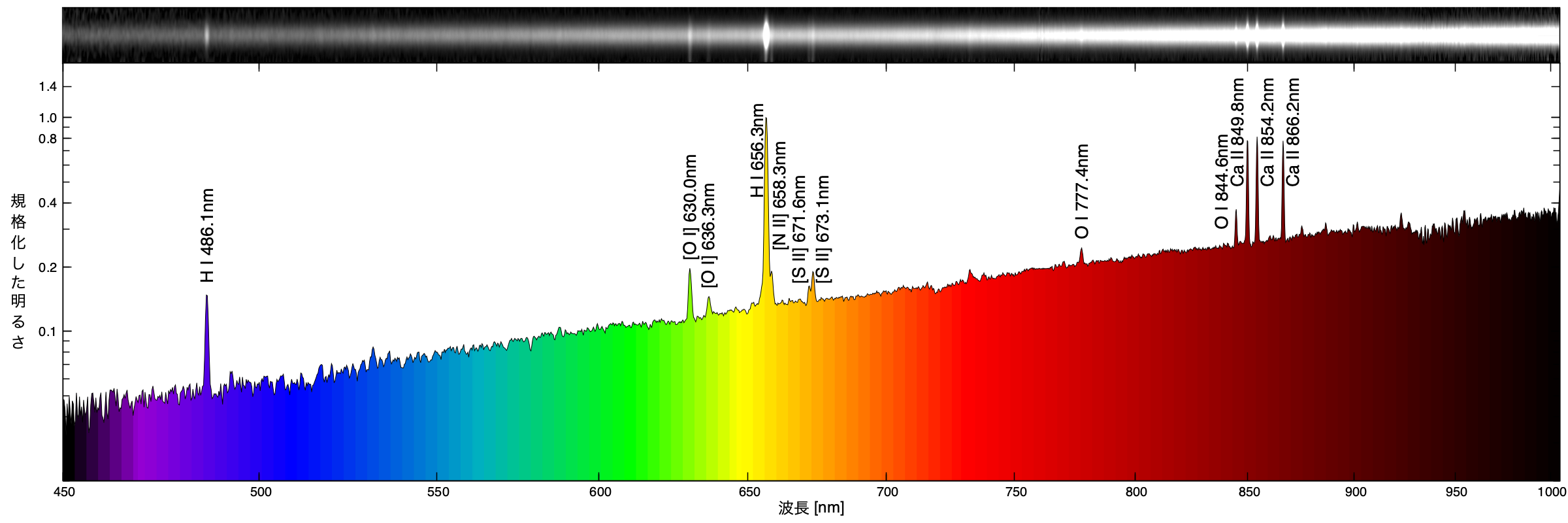

T タウリ星のスペクトル

太陽などの普通の恒星では、スペクトルのところどころが暗くなる「吸収線」が観測されます。例えば、水素のHα線(波長656 nm)が吸収線として見えるわけです。 ところが、上に示すT タウリN星のスペクトルでは、水素のHα線が強い輝線となって目立っています。また、水素のHβ線も波長486 nmのところで輝線として光っています。 その他にも、カルシウムや酸素のスペクトル線が輝線として見えています。これらは、星の光球の外側に高温のガスがあることを意味しています。 星から吹き出すガスや、星の周りの円盤を起源とする輝線です。

トップ画像

2025年1月4日23時19分(JST)

観測装置:TriCCS

合計露光時間:g, r, i各バンド 300秒

写野:23.7x14.4arcmin

(横2x縦2の写野をマッピング)

Ⓒ 京都大学岡山天文台/ 東京大学

高解像度版(4068x2446pix, 6.5MB)

スペクトル

2024年12月26日18時42分(JST)

観測装置:KOOLS-IFU

露光時間:VPH-red,VPH-blue各バンド 60秒

Ⓒ 京都大学岡山天文台