OISTERを通して国立天文台すばる望遠鏡実習に京都大学大学院生が参加

概要

京都大学は岡山天文台が中核となって、大学・天文台の連携組織 OISTER※1に参加しています。 OISTERでは学生や若手研究者のための短期滞在実習を実施し、最先端の観測技術に触れ、実際の研究現場で貴重な経験を積む機会を提供しています。 OISTERとすばる望遠鏡の連携の一環として、 今回、OISTERで初となる海外実習、ハワイインターンがハワイ・マウナケア島で開催されました。 OISTERの参加機関から2名の大学院生が参加し、そのうちの1人、京都大学の大学院生修士1年の市原晋之介さんは、 世界最大級の光学赤外線望遠鏡「すばる望遠鏡」の超広視野多天体分光器PFSで実践的な実習を体験しました。

実習内容

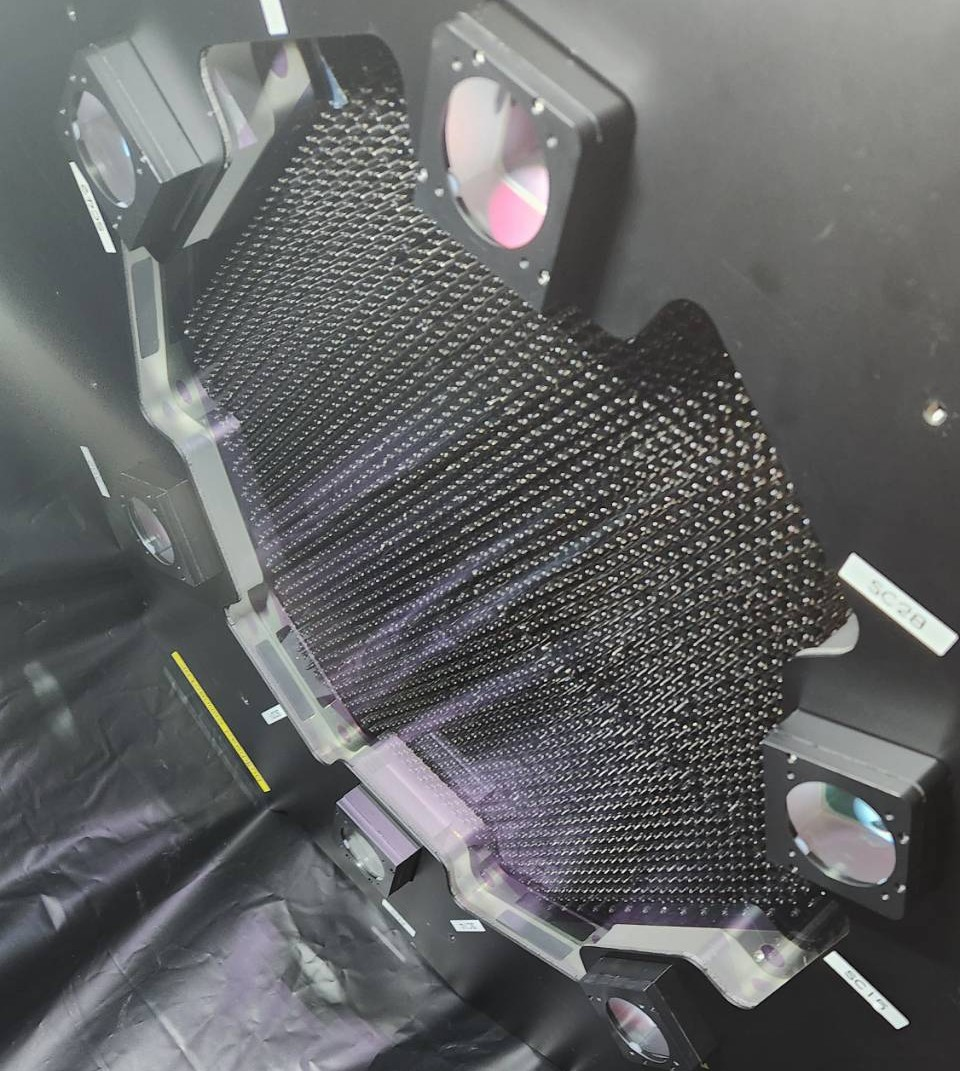

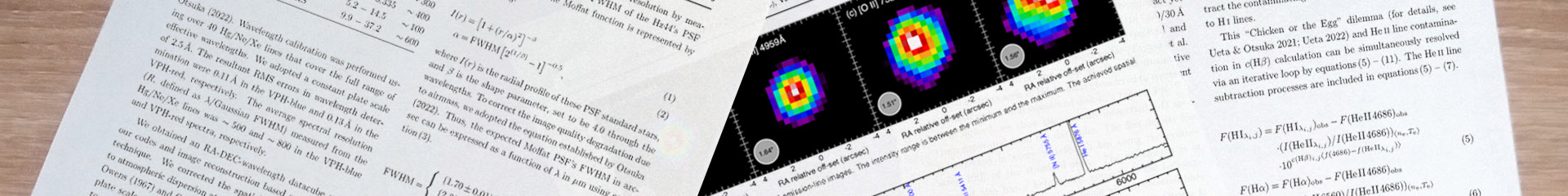

国立天文台すばる望遠鏡は、口径8.2mの単一主鏡を持つ世界屈指の望遠鏡で、圧倒的な集光力と広い視野を活かし、 遠方宇宙や系外惑星の観測など、多岐にわたる最先端研究に貢献しています。 今回の実習では、2025年から本格稼働が予定されている超広視野多天体分光器「Prime Focus Spectrograph(PFS)」を用いた実習が行われました。 PFSは、最大で約2400個の天体を同時に分光観測できる装置です。 実習ではまず、すばる望遠鏡の運用現場を訪問し、世界トップレベルの観測設備を体感しました。 その後、PFSによる試験観測データを用いて、市原さんがこれまで他の望遠鏡で研究してきた フレア星(突発的に増光する活動的な恒星)の解析に取り組みました。 また、観測者が観測結果を簡易的に確認するための「Quick Look」ツールに新たな機能を追加し、 スペクトルをより効率的に確認できるよう改良を加えました。 この実習を通して、市原さんは「8m級望遠鏡の圧倒的な観測能力を肌で感じ、最先端の分光観測に実際に触れるという、非常に貴重な経験でした。 今後はPFSを活用してフレア星研究をさらに発展させていきたいです。」と語っています。 また、現地の国際的な研究環境で英語によるコミュニケーションに挑戦したことで、 「海外の研究者との交流に対する心理的な壁を感じにくくなりました。」とも述べています。 OISTERの短期滞在実習は、単なる観測技術の習得にとどまらず、国際的な視野を広げ、学生や若手研究者が自信を深める貴重な機会となっています。

OISTER※1について

光赤外線天文学大学間連携 OISTER (Optical and Infrared Synergetic Telescopes for Education and Research program) は2011年に開始した国立天文台と、北海道大学、埼玉大学、東京大学、東京科学大学、名古屋大学、京都大学、兵庫県立大学、広島大学、および鹿児島大学 の国内9大学による連携プログラムです。各機関が運用する可視光・赤外線の中小口径望遠鏡による観測ネットワークにより、突発天体や時間変動天体を、複数 の望遠鏡・観測装置で、効率的で多様な(撮像・分光・偏光等)観測を実現しています。また、教育面では、アカデミアに限らず、データサイエンスや光学技術 など幅広い分野で活躍できる人材の育成を目指しています。京都大学からはせいめい望遠鏡を含む3台の望遠鏡がこの観測ネットワークに参加しています。 OISTERは研究基盤の整備のため、これらの望遠鏡の安定運用と高度化に寄与しています。

参考リンク

大学間携事業として大学院生のハワイ滞在実習が実現 | トピックス・お知らせ | すばる望遠鏡

光赤外線天文学大学間連携OISTER

大学院生が国立天文台ハワイ観測所インターン第一号に! | 埼玉大学