2001 report #02

CMO 2001 Mars Report #02

2000年十一月後半・十二月前半(16 Nov 〜 15 Dec )の火星面觀測

『火星通信』 南 政 次

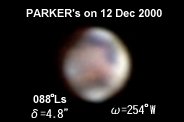

♂・・・・・・・火星は急速に南へ降りているが、既に陽の出時には南中近く相當高い。十二月中旬、火星はスピカの少し北を通って行った。22 Nov (080゚Ls)には那覇の伊舎堂弘(Id)氏が聨續觀測を開始した。9 Dec (087゚Ls)には比嘉保信(Hg)氏がNikonのディジタル・カメラで試寫を試みた。12 Dec (088゚Ls)には唐那・派克(DPk)氏が極めて良質のCCD像を得た。森田行雄(Mo)氏は九日撮像を試みている(その中から一點報告)。中島孝(Nj)氏は未だ「曇り男」を免れない上に、風邪を召されたが、再び觀測態勢に入っている。季節柄皆さん風邪には氣を附けて下さい。

♂・・・・・・今回は16 Nov 2000 (077゚Ls)から15 Dec 2000 (090゚Ls)迄の期間を見る。前回と同じく毎號、西田昭徳(Ns)氏作成の視直徑變化圖に該當期間を表示したものを掲載する。視直徑δはこの間4.3秒角から4.8秒まで延びた。傾きは中央緯度φは當分北半球にあり、今回は25゚Nから21゚Nまで降りた(降り續けて、來年四月上旬に赤道まで降りる)。位相角ιは26゚から30゚へと缺けが強くなっている(三月上旬まで續く)。現在、觀測は早朝四時半頃から可能であるが、夜明け前後がチャンスである。

♂・・・・・・今回の報告者、報告数等は次のようである。

HIGA, Yasunobu 比嘉 保信 (Hg) 那覇 Naha, Okinawa, Japan

1 Digital Image (9 December 2000) 25cm F6.7 spec equipped with Nikon CoolPix990

ISHADOH, Hiroshi 伊舎堂 弘 (Id) 那覇 Naha, Okinawa, Japan

4 Drawings (22, 26, 30 November; 14 December 2000) 400, 530×31cm speculum

MINAMI, Masatsugu 南 政 次 (Mn) 福井 Fukui, Japan

33 Drawings (18, 22〜25 November; 1, 2, 4, 7, 8, 15 December 2000)

400, 480, 600×20cm refractor*

MORITA, Yukio 森田 行雄 (Mo) 廿日市 Hatsuka-ichi, Hiroshima, Japan

1 CCD Image (22 November 2000) f/50×25cm spec equipped with an ST-5C

NAKAJIMA, Takashi 中 島 孝 (Nj) 福井 Fukui, Japan

8 Drawings (18, 22, 24, 25 November; 2 December 2000) 400, 480×20cm refractor*

PARKER, Donald C ドナルド・パーカー (DPk) 佛羅里達 Miami, FL, USA

3 Sets of CCD Images (12 December 2000)

f/55×41cm speculum equipped with a Lynxx PC

* 福井市自然史博物館天文臺

♂・・・・・・・・ この期間の觀測:

18Nov(078゚Ls)には福井(Nj&Mn)でω=285゚W邊りであったが、視相は好くなくシュルティス・マイヨルと北極冠が見える程度であった。

22Nov(080゚Ls)には福井ではω=229゚Wから258゚W(22:00GMT)まで見たが、明白な北極冠の南に幅廣くウトピア-ギュンデスなどの暗帶が擴がる。顕著なのは像南端からヘッラスに掛けて明るいことで、輝度は0.0である。その他エリュシウムも夕端で明るく見える。伊舎堂弘(Id)氏はこの日、ω=254゚Wで初スケッチを行った。北極冠は明瞭で、暗帶に囲われている。シュルティス・マイヨルは朝霧の下で充分捉えられない。マレ・キムメリウムは見え、エリュシウムが夕端で明るい。

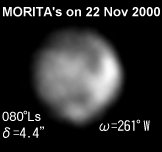

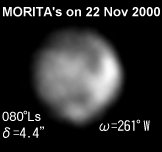

森田行雄(Mo)氏のこの日のR像はω=261゚Wで、R光の爲もあってシュルティス・マイヨルを上手く捉えている。北極冠やウトピア、更にヘッラス、マレ・テュッレヌムなどの描冩も優れている。

22Nov(080゚Ls)には福井ではω=229゚Wから258゚W(22:00GMT)まで見たが、明白な北極冠の南に幅廣くウトピア-ギュンデスなどの暗帶が擴がる。顕著なのは像南端からヘッラスに掛けて明るいことで、輝度は0.0である。その他エリュシウムも夕端で明るく見える。伊舎堂弘(Id)氏はこの日、ω=254゚Wで初スケッチを行った。北極冠は明瞭で、暗帶に囲われている。シュルティス・マイヨルは朝霧の下で充分捉えられない。マレ・キムメリウムは見え、エリュシウムが夕端で明るい。

森田行雄(Mo)氏のこの日のR像はω=261゚Wで、R光の爲もあってシュルティス・マイヨルを上手く捉えている。北極冠やウトピア、更にヘッラス、マレ・テュッレヌムなどの描冩も優れている。

23Nov(080゚Ls)の福井は快晴で、氣温は5.5゚Cまで落ちた。ω=217゚W〜ω=246゚Wまで(Mn):南端は明るく、それに接して夕方の暗色模様は濃い。エリュシウムは端で明白。北極冠は正常で、周りのウトピアなども明確。朝方の霧も明るいがシュルティス・マイヨルが現れ掛けている。

24Nov(080゚Ls)は福井ではω=207゚W(Mn)〜ω=232゚W(Nj)で觀測、北極冠は明白で、ギュンデス・バンドは幅廣く濃いが、エリュシウムは内部では検出できない。南端は明るく、マレ・キムメリウムが濃い。

25Nov(081゚Ls)は福井はω=198゚W(Mn)からω=222゚W(Nj)迄:最初快晴だったが、11゚Cと暖かく、Nj氏の番になると雲が出る。北極冠近傍とマレ・キムメリウム眺望。朝方赤道帶に濃い霧。

26Nov(081゚Ls)にはId氏がω=213゚Wで觀測:北極冠明白、南端もやや明るい。マレ・キムメリウムが濃く横たわる。ウトピアの暗部も可成りの濃度。

30Nov(083゚Ls)には同じくId氏がω=176゚Wでスケッチしたが、南端には明るさが認められない。シュルティス・マイヨルの出てくる方向は昼霧。北極冠とウトピア-ギュンデスは明確。はId氏の觀測は21:30‾40GMT中心である。

1Dec(083゚Ls)には福井でMnがω=149゚W〜168゚W、北極冠は明確な境界を示している。プロポンティスⅡ、Ⅰからプレグラに掛けて暗色が顕著。朝方にはエリュシウムが明るい。南端は鈍くなった。マレ・シレヌムが見えている。夕端ではタルシスからオリュムプス・モンスが明るく見えている。内部から捉えるのは機會の點で難しいが、1997年の二月から三月頃にオリュムプス・モンスが見えていた季節に對應する。CMO#188p2045-46參照。

2Dec(084゚Ls)の福井(Nj&Mn)はω=135゚W邊りだが、空の状態は悪い。北極冠明白、タルシスは明るく、南端もやや明るい。

4Dec(085゚Ls)から8Dec(086゚Ls)の筆者(Mn)の觀測はω=069゚Wからω=137゚Wに亙るが、マレ・アキダリウムが午後に捉えられる。その後に續いて午前側にも淡い暗部が見える。クサンテからタルシスは夕端で明るい。この兩者は赤道帶霧の存在を暗示する。南半球の暗色模様は見えるものの分離は難しい。北極冠は明白で、南端から朝方に掛けても白い。4,7Dec(8日朝)には足羽山のドーム内で氣温はそれぞれ4゚C、2゚Cとなった。

比嘉保信(Hg)氏の9Decの試寫はω=052゚W邊りで行われているが、色收差が酷く(火星の高度は不明)、ウェッジ・プリズムを組み込むのはどうだろう。模様も無いことは無いが特定出來無い。

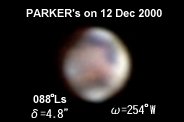

唐那・派克(DPk)氏は12Dec(088゚Ls)に素晴らしい像を得た。10:25GMT頃からの撮像で、ω=254゚W、ω=258゚W、ω=264゚Wで三色揃っている。ヘッラスが全盛である。シュルティス・マイヨルが朝霧から出ていて(赤色による像が効いているが、地方時は正午に近い)、夕方側にはマレ・キムメリウムがヘスペリアの見事な描冩で分離して少し見える。エリュシウムも夕端で明るく、アエテリア暗斑が續く。ノドゥス・アルキュオニウスの分離は完璧ではないがウトピアの暗部と並んで見事に出ている。明部の描冩はフィルターと露出の組み合わせが派克流で、鮮鋭さに缺けるのか、北極域は白く擴がって見える。ヘーズが強調されるのか、肉眼で捉えられる北極冠自身の大きさはもっと小さい。DPk氏の使っている光映社のG、Bフィルターは赤外光を遮蔽するらしい。DPk氏は赤道帶に雲を感じているようである。

唐那・派克(DPk)氏は12Dec(088゚Ls)に素晴らしい像を得た。10:25GMT頃からの撮像で、ω=254゚W、ω=258゚W、ω=264゚Wで三色揃っている。ヘッラスが全盛である。シュルティス・マイヨルが朝霧から出ていて(赤色による像が効いているが、地方時は正午に近い)、夕方側にはマレ・キムメリウムがヘスペリアの見事な描冩で分離して少し見える。エリュシウムも夕端で明るく、アエテリア暗斑が續く。ノドゥス・アルキュオニウスの分離は完璧ではないがウトピアの暗部と並んで見事に出ている。明部の描冩はフィルターと露出の組み合わせが派克流で、鮮鋭さに缺けるのか、北極域は白く擴がって見える。ヘーズが強調されるのか、肉眼で捉えられる北極冠自身の大きさはもっと小さい。DPk氏の使っている光映社のG、Bフィルターは赤外光を遮蔽するらしい。DPk氏は赤道帶に雲を感じているようである。

14Dec(089゚Ls)ω=038゚WでId氏が觀測:マレ・アキダリウムが中央で明確に佇立する。北極冠はやや鈍く小さい。南端から朝方の方のリムは可成り明るい。

15Dec(090゚Ls)には福井でω=358゚W、018゚Wに觀測出來た(Mn)。南端は然程明るくないが、シヌス・メリディアニからシヌス・サバエウスが濃い。クリュセは朝方で明るい。北半球昼にはマレ・アキダリウムが相當ハッキリとした形状で見える。北極冠はコンパクトである。

♂・・・・・・眼視觀測は四十分置きに、というのは元もとは+10゚W毎にという意味ではなく、火星の自轉週期が地球のそれよりも四十分長いということに着眼しているのであって、聨日同じ時刻に觀測するということが前提である(但し微妙な調整は必要である)。40は20の倍數だから、觀測に區別が附き觀測時刻を揃えれば二十分置きでも好い。今回の唐那・派克氏の三像を比べると既にそれぞれ違いが出ていると思われるので、CCD觀測では二十分毎觀測を採り入れるのも可能だと思われる。CCD觀測の場合、觀測數も今回接近から二十分置きに數える。その場合でも觀測は同時刻に揃えなければならないし、四十分間隔のものがグループを作るので、二つのグループが出來ることになる。平生Nj氏と筆者がやっていることを同じCCDカメラで二人分遂行することになるわけである。

♂・・・・・・次回は16 Dec 2000 から15 January 2001 までの觀測が對象になる。觀測〆切後早めにお送り下さい。郵送とは別にemailでデータと概要をお知らせ下さい。どうぞ皆様も佳い新年(廿一世紀の最初の年の)をお迎え下さい。

Back to Top Page

22Nov(080゚Ls)には福井ではω=229゚Wから258゚W(22:00GMT)まで見たが、明白な北極冠の南に幅廣くウトピア-ギュンデスなどの暗帶が擴がる。顕著なのは像南端からヘッラスに掛けて明るいことで、輝度は0.0である。その他エリュシウムも夕端で明るく見える。伊舎堂弘(Id)氏はこの日、ω=254゚Wで初スケッチを行った。北極冠は明瞭で、暗帶に囲われている。シュルティス・マイヨルは朝霧の下で充分捉えられない。マレ・キムメリウムは見え、エリュシウムが夕端で明るい。

森田行雄(Mo)氏のこの日のR像はω=261゚Wで、R光の爲もあってシュルティス・マイヨルを上手く捉えている。北極冠やウトピア、更にヘッラス、マレ・テュッレヌムなどの描冩も優れている。

22Nov(080゚Ls)には福井ではω=229゚Wから258゚W(22:00GMT)まで見たが、明白な北極冠の南に幅廣くウトピア-ギュンデスなどの暗帶が擴がる。顕著なのは像南端からヘッラスに掛けて明るいことで、輝度は0.0である。その他エリュシウムも夕端で明るく見える。伊舎堂弘(Id)氏はこの日、ω=254゚Wで初スケッチを行った。北極冠は明瞭で、暗帶に囲われている。シュルティス・マイヨルは朝霧の下で充分捉えられない。マレ・キムメリウムは見え、エリュシウムが夕端で明るい。

森田行雄(Mo)氏のこの日のR像はω=261゚Wで、R光の爲もあってシュルティス・マイヨルを上手く捉えている。北極冠やウトピア、更にヘッラス、マレ・テュッレヌムなどの描冩も優れている。

唐那・派克(DPk)氏は

唐那・派克(DPk)氏は